周越然先生的《书的回忆》中有一段话说:“做官有幸运,就是连升;经商有幸运,就是赚钱。购古书者,也有幸运,就是:(一)我要什么书,马上买到什么书,并且价钱不大。(二)或者在冷摊上偶然拾得一种毫不相干的破书,归来审察,发现某名士的印记,某名士的批校。(三)又或者书贾拿了奇僻的古本来售,索价不高,故留之。后来细作考查,知是海内外孤本。” 周先生谈到的三个方面的幸运,我都经历过。别的不必说了,就拿2003年年末我偶得陈寅恪先生手迹的故事来说吧,那简直就是想要什么,就会有人送上门来。

那年岁末的一个下午,快到下班的时间了,我接到经营旧书的朋友杜先生的来电,他说带来一包手稿,已经到了我办公的楼下,请我下楼看看 ,如果我喜欢,可以卖给我,因他准备回老家过春节了。我马上下楼,钻进他的小轿车里,打开包书稿的旧报纸一看,原来是几年前与我擦肩而过的冯承钧先生所译《蒙古与教廷》手稿。

《蒙古与教廷》是冯承钧先生20世纪30年代所译,撰者是法国的伯希和先生。由于各种原因,这部译著,直到1990年才出版。冯承钧先生生于1887年,是我国近代著名的历史地理学家,通英、法、梵及蒙古文和比利时文,曾任北京大学等校教授,对历史地理学有深入研究,尤长于中西交通史和元史。壮岁即患风瘫症,1946年卒于北京。冯氏著译甚丰,主要有《中国南洋交通史》《马可·波罗行纪》《多桑蒙古史》《西突厥史料》《郑和下西洋考》《帖木尔帝国》《吐火罗语考》等,《蒙古与教廷》亦是他的重要译著。

冯先生所译的《蒙古与教廷》这部手稿,和我真是有缘分。还是20世纪90年代中,大概是1995年或1996年,我和几个倒腾旧书的朋友在一位赵姓书贩的家里小聚。赵先生听说我开始积攒名家手稿,告诉我说,他认识一个安徽籍的旧书贩,手里有一部冯承钧先生用毛笔书写的手稿,如果我感兴趣,可以叫他把书稿带过来谈谈。我说,好啊,价格合适,冯先生的手稿我肯定会留下的。当即,赵先生约那个书贩马上到他家来。也就是二十几分钟,那个安徽人背着一个大布袋子来到了赵家。寒暄之后,知道他姓刘,因身材高大,圈内人称他“大刘”。大刘带来的书稿正是冯先生所译的《蒙古与教廷》手稿。这部书稿共三册,非常完整,确为冯先生亲笔,于是开始谈价格。那个时候,名人书札、手稿的价位都不高,我依照当时旧书市场通行的手稿价格,给冯先生的这部手稿出了个价,每册1000元,三册3000元(人民币)。结果这个家伙脑袋摇了好几下,嫌太少。我让他开价,他“狮子大开口”,每册2000元,三册6000元(人民币),并说已经有人给过这个价了。还说少于他开出的价,就不谈了。我又提高了1000元,总共4000元,他依然不卖。老赵出来打圆场儿,我出价到三册5000元,可这小子就是不给面儿。我也恼了,告诉他,不卖算了。

这件事儿,我早就给忘了。谁曾想,事隔几年之后,这部书稿居然辗转到了杜先生的手里。书稿原样没动,价格却翻了个跟斗,杜先生一口价:人民币10000元,没商量。我没犹豫,上楼取钱,下楼付款,取货。为什么我会这么痛快地接受了小杜开出的万元价格呢?时过境迁,进入到21世纪以后,名家书札、手稿的价格已是今非昔比了。杜先生给我开的价,其实是个朋友价,假如书稿依然在安徽大刘的手里,现在他开出的价格绝对要比小杜的一万块高出很多。

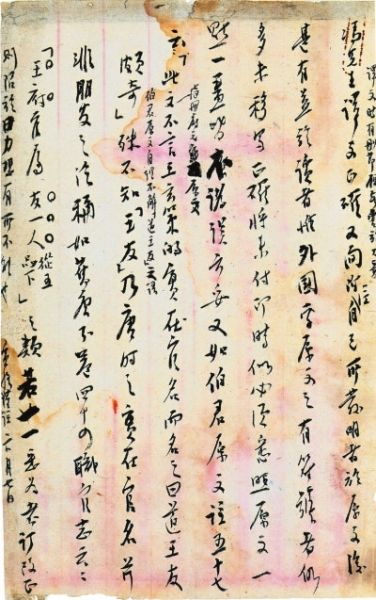

除了冯先生所译《蒙古与教廷》手稿,杜先生还把随稿带来的几封书信、残稿等送给我。晚上,我整理那些书信、残稿时,有一页发旧并有水渍的文稿引起了我的注意,字迹很像陈寅恪先生的手迹。我小心地拿起这张陈旧泛黄的稿纸,轻轻地把它放在写字台上,并小心翼翼地用镇纸压住,然后一字一字地往下读:

冯先生译文正确(译文时有删节,但无害于大意),又间附注自己所发明者于原文后,甚有益于读者。惟外国字原文之有符号者,仍多未移写正确,将来付印时,似必须悉照原文一点一画皆不讹误方妥。又如伯君原文注五十七云:“此文(指《册府元龟》原文)不言王玄策的实在官名,而名之曰:道王友,颇奇(伯君原文自谓不解‘道王友’之语)。”殊不知“王友”乃唐时之实在官名,并非朋友之泛称,如《旧唐书》卷四十四《职官志》云:‘王府官属:友一人,从五品下’之类,若一一悉为考订改正,则限于目力,想有所不能也。

再往下读,紧靠纸边有几个并不起眼的字:“寅恪谨注。六月七日。”

果然不出所料,这页文稿确为寅恪先生亲笔所书!这真应了那句“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”的老话。陈寅恪先生写下的这段文字,是在伯希和的文章《六朝同唐代的几个艺术家》中,收入冯承钧译《西域南海史地考证译丛八编》,该文注五十七,写有,“此文不言王玄策的实在官名,而名之曰道王友,颇奇”云云。那时,陈寅恪先生是中华教育基金董事会编译委员会的委员。这个委员会的委员长是胡廷。由此推断,这页文稿是陈寅恪先生在审读《六朝同唐代的几个艺术家》时记下的。

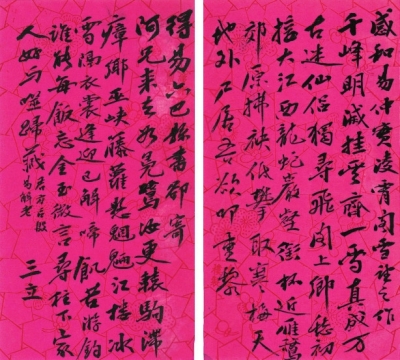

陈寅恪先生的手迹,连同他的祖父陈宝箴、父亲陈三立和其兄陈衡恪,陈氏一门三代的手迹,都是我集藏中国近现代文化名人手迹的重中之重。自20世纪90年代初,我就开始了陈寅恪及其乃祖、乃父和其兄衡恪(即陈师曾先生)手迹的寻觅活动。之后,我曾在一次拍卖会上见到过陈宝箴先生的手迹,但拿捏不准真赝,没敢举牌;陈三立先生的书札、对联我见过几件,但都“不开门儿”。后来在琉璃厂一个旧书铺里看到陈三立先生的一副尺幅很小的对联,价格不高,买下了。一个朋友到我家里玩儿,看了这副对联后,说“不好”。我的收藏习惯是,家藏的书画、信札及其杂项等,凡是圈内人不看好的,我也拿不准的,就一定会送人或转让。既然朋友不看好这副小对联,我也不是十分喜欢,于是我便把它送到一家拍卖公司卖掉了。据说竞拍到这副小对联的是上海的一个书商,他放出的口风是:经专家鉴定,这副对联是真迹。直到我准备写《旧墨三记》了,才在北京一家拍卖公司举办的古籍拍卖会上买到了陈三立先生的两页诗稿。说起我能竞拍到这两页诗稿,还真要感谢收藏大家和宏明先生。那天的拍卖会我和他挨着坐,我举牌的几通书札,和先生也都举牌参拍。对于那些书札,我并不十分在意,当价位到了一定的高度,我也就不举了。结果和先生一连气拍到了好几通。到了陈三立先生的诗稿开拍的时候,场上举牌者不下十几个,当然和先生亦为之一。一般拍卖会我很少去现场,大多是办委托。我这次来拍场,主要是为了请回陈三立先生的诗稿。开始拍的时候,我并没有上手,直到竞争者仅剩二个人的时候,我才始举第一牌。这剩下的二个人,其中的一个,就是和先生。他看我开始举牌,便问我:这个你要啊?我说,我有用。他不举了。和先生的实力,我是清楚的,他这是成全我。一件拍品,最后只剩下两个人时,也就是到了决战的时候了,这时拍品的价格也自然超出了物品的实际价格。最终我竞拍到了陈三立先生的两页诗稿,我把它收录到我的《旧墨三记》的开篇。

实际上陈氏一门三代的手迹,我得到的第一件正是陈寅恪先生的手迹。那是21世纪初,与人合编《二十世纪中国文化名人墨迹》一书的时候,我和一个经营书画的徐姓朋友聊天,他说家里藏有陈寅恪和吴宓两位大师的诗稿,并提出我可以拿书画和他交换。我并不怎么收藏书画,可家里也还是有几张不错的画。于是约好时间,我带上那位徐先生指名要的几张画,到他家进行交换。遗憾的是,他翻来找去仅找到了陈寅恪的诗稿,而吴宓先生的手迹则不知被他的夫人藏到哪里去了。虽然如此,我还是将带去的书画全部给了他。诗是陈寅恪先生执教于西南联大时,于1940年年初赴重庆,出席中央研究院评议会议之后所作,诗云:“自笑平生畏蜀游,无端乘兴到渝州。千年故垒英雄尽,万里长江日夜流。食蛤那知天下事,看花愁近最高楼。行都灯火春寒夕,一梦迷离更白头。”据说,陈氏与会时,见到了蒋介石,深觉其人不足为,有负厥职,故有此诗。 后来,我把这件诗稿收录到《二十世纪中国文化名人墨迹》中。书出之后,沪上有个藏友提出拿一件我更加需要的藏品与我交换陈氏的诗稿,我同意了。我当时想,偌大的北京城,再找一件陈寅恪先生的手迹不应是件难事儿。谁曾想,之后的几年,尽管我费了不少心思,也没有再见到第二件陈寅恪先生的手迹。直到我得到了前文所述的陈寅恪先生在审读《六朝同唐代的几个艺术家》时记下的文稿,才了却了我的心愿。

我得到陈师曾先生的画作,是我与友人徐先生交换到陈寅恪先生的那件诗稿不久的事儿。那是陈师曾先生所绘的一幅国画,画幅不大,但却蕴含着汉高祖刘邦醉斩白蛇和刘邦创作的《大风歌》的故事。画面上的草泽之中有一条红蛇昂首向前,有所向披靡之势,笔简意饶,形态逼真,颇有意境,耐人寻味,显露出典型的陈氏的水墨画风格。画面配诗一首,曰:“赤帝白帝谁英雄,同是盘旋草泽中。夜深提剑偶然行,气盖山河歌大风。”虽然落款书“师曾戏笔”并钤有一“游戏”之印,但我们可从其题材的选择中看到他独特的笔墨趣味,与他对现实的思考,并对其所谓“文人画”更有了深切认识。

(本文摘自《笺墨记缘——方继孝的收藏三十年》,方继孝 著,文津出版社 2020年1月第一版,定价: 78.00元)

本版文字由燕婵整理

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇