■王海晗

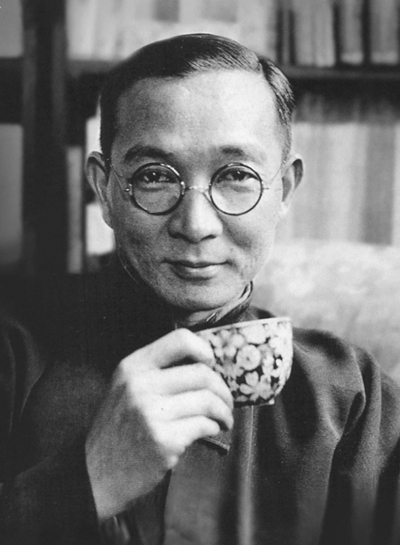

说起林语堂,读者应该不会陌生,他在中国现代文化史上大致具有三重身份,首当其冲的自然是作家兼翻译家,在小说、小品文、剧本的著译上均有所建树。其次,也可以称之为博学多闻的教授学者,他曾供职于北京大学、北京女子师范大学、中央研究院等单位,关心语言及历史方面的学术研究。以上两种为人所熟知的职事以外,林氏其实还是一位颇具个性禀赋的出版人。而谈到编辑这一身份,就不得不提其在上世纪三十年代主持《论语》的经历,尤其是他与鲁迅关于“幽默”论争的一桩文坛公案,几乎可以透视彼时社会文化心态。

1932年9月16日,《论语》半月刊问世,作为主编的林语堂“以提倡幽默文字为主要目标”,主张刊载轻快的小品文来记述评论各种社会现象,他不仅亲力亲为带头写作,还广邀周作人、俞平伯、刘半农等文化名流撰稿,由是此刊之幽默小品蔚成一时之风气,有“论语派”之称。其实早在1924年,林语堂就曾在北京《晨报副刊》发表《征译散文并提倡“幽默”》一文,汉语“幽默”一词即是来源于林氏的翻译,此时专辟一阵地,实乃延续了多年以来有关文学的思考。不过在《论语》的作者群中,有一个人的身份是较为特殊的,那就是鲁迅。之所以将鲁迅单独拉将出来,主要指的是《论语》曾经一度成为了鲁迅与主编林语堂之间笔谈“争锋”的场域所在,好友之间在其中一人编辑的杂志上相互暗自较量,这着实能够反映出一些饶有意味的内涵。

说到林语堂与鲁迅的交往,真可用跌宕起伏一词来形容。二人最早相识于女子师范大学共事之时,而语丝社成立前后,林语堂与鲁迅的关系逐渐熟络起来,查鲁迅日记,林语堂的名字从1925年12月以后开始频繁出现,而在此前后他常在《语丝》《莽原》《国民新报副刊》撰文,文风泼辣,应该可以算得上是鲁迅社会批评与文明批评的亲密战友。南下厦门以后,两人一度过从甚密,后移沪定居,林语堂又与鲁迅来往密切。按理说林鲁二人应当能成为一路扶持的好友,可偏偏在1929年的一次宴会上,两人因不恰当的言辞发生误会,从此后疏远。中国民权保障同盟在1932年底成立,林语堂担任临时执委会的宣传主任,而鲁迅也积极参加同盟的筹备工作,昔日好友又获得了重新照面的机会,林语堂为《论语》向鲁迅约稿,正是处在这一二人关系的解冻期。

从1933年1月1日第8期的《帮忙文学与帮闲文学》始,鲁迅的作品就开始陆续现身于《论语》上,《学生与玉佛》《谁的矛盾》《由中国女人的脚,推定中国人之非中庸,又由此推定孔夫子有胃病》《王化》《踢》等文章立意深刻,架构严密,又颇有“幽默”之格调,确实可以说是鲁迅杂文中的上品。但若细细咀嚼,便不难发现鲁迅在《论语》上发表的文章与同类别的作品还是存有细微的差别,鲁迅的“幽默”上承“任意而谈,无所顾忌”的“语丝体”而来,偏向的是“讽刺”与“冷嘲”,显得粗粝尖锐,而非温柔敦厚博人会心一笑,这隐隐表明一向“认真严肃”惯了的鲁迅其实很不适应《论语》的文体风格。更为紧要的是,鲁迅从根本上就不认同林语堂的办刊理念,他认为幽默在今日中国断无生存之空间,他之写稿也应该被视作人情敦促下的“勉力为之”,而其本人也曾不止一次地对林语堂进行“批评”。

1933年3月,鲁迅连续写了《从讽刺到幽默》《从幽默到正经》两篇文章,对林语堂进行规劝。鲁迅认为讽刺家是跟社会作对的,“讽刺的是社会,社会不变,这讽刺就跟着存在。”而“幽默”则是有些人“肚子里总还有半口闷气”要借着“笑的幌子”吐出来。“‘幽默’既非国产,中国人也不是长于‘幽默’的人民,而现在又实在是难以幽默的时候。”所以现今的幽默容易脱离对于社会的讽刺,而常常堕落于“说笑话”与“讨便宜”之中,鲁迅在此可以说否定了“幽默”存在的现实可能性。及至6月,林语堂又来信邀请鲁迅写打油诗,鲁迅在6月20日的回信中如此写到:“前函令打油,至今未有,盖打油亦须能有打油之心情,而今何如者。重重迫压,令人已不能喘气,除呻吟叫号外,能有他乎?”并认为《论语》虽与政治无涉,却也“难乎免于今之世矣”。执着求稿的林语堂又在《论语》创刊一周年之际约请鲁迅写纪念文章,这一回鲁迅撰《“论语一年”》一文,直言不讳地针对林语堂写到:“老实说吧,他所提倡的东西,我是常常反对的。先前,是对于‘费厄泼赖’,现在呢,就是‘幽默’。”鲁迅依然认为在中国,“幽默”的《论语》是不会有前途的。不仅如此,鲁迅事后又继续写作《小品文的危机》一文,将林氏提倡的小品文比作士大夫赏玩的“小摆设”。

在这些回合往来中,鲁迅固然表现出一贯以来的真诚与直率,面对旧友的热情邀约,他依然坚持自己的标准,不偏不倚,铁面无私,这还是那个人所称颂的金刚怒目的“战士”形象。而从另一面来看,编辑林语堂作为与鲁迅相交已久的好友,他明知身为左翼文坛盟主,投身社会革命的鲁迅断不会认同《论语》“以闲适为格调”的文学趣味,却又屡次三番地向鲁迅求稿,甚至有愈挫愈勇之势。一片热忱却迎来鲁迅的“横眉冷对”,林氏非但不恼羞成怒,反而笑纳不敏,这是何等的胸襟与气度。《从讽刺到幽默》与《从幽默到正经》两文本是刊在《申报·自由谈》上,文中虽然把“幽默”树为箭靶,但毕竟还没有明确说明是针对《论语》,只可视作鲁迅对林语堂的“旁敲侧击”。作为编辑的林语堂会意之后本该对这于己不利的“含沙射影”小心处理,可他偏偏将此二文转载到《论语》第13期上广而告之。而《“论语一年”》则更是为了纪念创刊一周年而作,此类人情文章本应多写些欢欣鼓舞之辞,但鲁迅却表露对杂志的悲观,“灭自己志气”,用现在的话来说就是“拆台的”,可想而知当时林语堂将其发表出来得承受多大的现实压力。对鲁迅的批评意见,林语堂可以说是照单全收,但这其实并不代表他就接受了鲁迅的观点而修正自己,林氏其实自有他的确信所在。1934年1月16日出版的《论语》第33期上,林语堂发表长文《论幽默》,可以看做是对鲁迅“中国没有幽默”论调的系统回应,文中认为“幽默本是人生之一部分,所以一国的文化,到了相当程度,必有幽默的文学出现。”而“最上乘的幽默”是表示“心灵的光辉与智慧的丰富”。其实抛开这篇理论文章不讲,林语堂本人大写特写小品文的实践本就是对于鲁迅无声的抗辩,二人在《论语》上的互通声息无形中也滋生了一种争鸣的氛围。

归根结底说来,编辑林语堂对于作者鲁迅的复杂态度并不仅仅关涉人事意气之争,而是渗透着自家独特的文学眼光。私以为,这是林语堂向来信奉的“费厄泼赖”精神的传承。所谓“费厄泼赖”一词,最早由周作人在二十年代中期使用,是英语“fair play”的音译,原来指在竞赛中光明正大的比赛,不用不正当的手段,英国有人提倡将这种精神用于社会生活和党派竞争中,并认为这是绅士风度的内涵。周作人早在《语丝》第54期上发表《答伏园论“语丝的文体”》一文,提出应该讲究“费厄泼赖”精神:“大家要说什么都是随意,唯一的条件是大胆与诚意,或如洋绅士所高唱的所谓‘费厄泼赖’(fair play)。”这种说法为林语堂所服膺不已,他在《插论〈语丝〉的文体—稳健,骂人,及费厄泼赖》一文中这样写到:“此种‘费厄泼赖’精神在中国最不易得,我们也只好努力鼓励,中国‘泼赖’的精神就很少,更谈不到‘费厄’,惟有时所谓不肯‘下井投石’即带有此意。”

值得一提的是,“费厄泼赖”的提出有其现实语境,指的是当时对于女师大风潮论争中已然落败的章士钊,应放弃对其攻击,以不失自身的体统与身份。这种观点随即遭鲁迅否决,他在《论“费厄泼赖”应该缓行》一文中提出“痛打落水狗”的主张。在血的事实面前,周作人与林语堂相继放弃幻想,改正了自己的表述,林语堂还画了《鲁迅先生打落水狗图》,引来广泛关注。事实上,尽管作为一种政策的“费厄泼赖”没有现实可行性,但“费厄泼赖”精神原则中自由独立,真诚宽容的思想品格却为林语堂所承继下来,并一直持续到他本人编辑《论语》的时期,用林氏的原话来说就是“凡人只要能把自己的偏见充分的诚意的表示都是有价值”。揆诸于这一段发生在《论语》上的论争,鲁迅“一切文艺固是宣传”的观点显然偏离了林语堂的性灵文学观,因而其有关“幽默”及小品文的看法对于林语堂来说就必然是一种文学“偏见”,但同时这种“偏见”又不得不说是发自内心之诚意,所以也就有了自身独立存在的特殊价值。林语堂不惜代价也要将鲁迅的“踢馆”文章纳入到自己的杂志里,正是想维持不同思想与言论多元竞逐,众声喧哗的格局,以实现一种编辑原则上的“费厄泼赖”,诚可谓思虑周全,用心良苦哉。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制