【网上文谈】

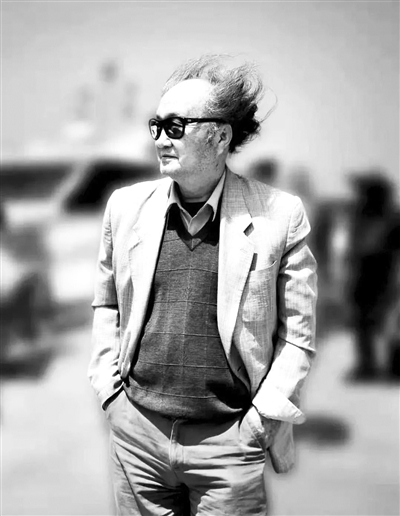

微信朋友圈里突然出现孙绍振笑容可掬的样子:头戴贝雷帽,宽边眼镜,潇洒自信。但是,他怎么会出现在哔哩哔哩?这是年轻人的舞台啊!

但是熟悉孙绍振的朋友一定不奇怪:这才是真实的、生动的、永远和学生一样年轻的孙绍振。

1

中华读书报:您最近在哔哩哔哩成了UP主,您是第一位在哔哩哔哩当UP主的文学教授,也是年龄最大的一位,这是什么机缘?

孙绍振:说来好笑,我至今还不知道什么叫做UP主,更不理解什么“鬼畜”。[编注:UP主是网络用语,源自日本,即上传者或网站的投稿者。鬼畜原为日语里的佛教词汇,在网络上指画面或声音重复频率极高的影片。]是我的学生把我骗上去的。我的账号也是他们替我注册的。他们觉得83岁半的我应该参与这种活动。先是让我看了一些哔哩哔哩的节目,把《三国演义》的主要内容、《滕王阁序》变成一首歌,问我怎么样,我觉得挺好,有文化,有内涵。后来问我有一个什么电影,其中一个主角唱了杜甫的《登高》,为什么不唱李白的诗?我就比较认真地回答了,原因是考虑到他们的节目游戏性比较强,我想和他们游戏时,渗透一点学术文化。

中华读书报:我注意到您的博客文章更新到2017年,为什么没有继续?您用微信吗?对于网络时代的新鲜事物,是不是都很有兴趣?

孙绍振:我的博客也是我的一个学生给我弄的,我把一组一组的文章交给她,由她处理,我自己也不怎么看,我重视的是纸质刊物上发表。每逢稿子不够了,她会来催我,后来她不来催了,我也没有留意。我的注意力被微信吸引了。不用麻烦她了,在微信上发表不是更方便吗,欢迎转发,读者比博客上还多。有时十几年前的文章,也会被一些读者弄出来在他们的种种公众号上传播,比当时更轰动。正是因为这样,我不知不觉把博客忘记了。

中华读书报:这些新媒体在您的生活中是什么角色?您花在新媒体上的时间多么?主要用于什么?

孙绍振:我的态度是顺其自然,既然学生把我这个老头子带进去,让我上哔哩哔哩当了UP主,和一些小孩子交流,花一点时间,尽可能把游戏性渗透一点学术性。我公开对他们说,我的原则是通俗,但是不能庸俗。

非常意外的是,他们很欢迎我,好话一大堆,还有自称粉丝的,据我女儿相告就有上万。许多甜言蜜语,姑妄听之。我有警惕,有些好话是人家鼓励你,你自鸣得意,你的思想可能腐败。我希望对我苛刻一点,不时有质疑的声音,刺激刺激我思考。没有一个人的话都是正确的,伟人说过,不犯错误的人只有两种,一是死人,二还没有出生的。明明有错误人家不敢讲,或者不忍心讲,就是对你的不信任。我在文章里喜欢骂骂高水平的人,但是取与人为善的态度,感到很潇洒,因而,我也期待有人骂骂我。如果人家都懒得骂你了,就太寂寞了。

中华读书报:您怎么看待新媒体对自己生活的影响?

孙绍振:在哔哩哔哩上,和孩子们一起对话,感受到他们的天真、乐观,享受到一种返老还童的幸福。

2

中华读书报:您早期的著作《文学创作论》在文学界、学术界影响很大。当年在解放军艺术学院文学系,甚至人手一本。这部书最早是什么时候出版的?现在已经有多少个版本?累计发行多少,您了解吗?

孙绍振:1985年解放军艺术学院文学系恢复。没有自己的教师,从全国网罗到的都是最著名的大专家、大教授,由于朱向前的推荐,系主任徐怀中先生,居然把我的打印稿的《文学创作论》看中了。更意外的是,大专家只讲一次,而我是讲一门课,大约是六个或者七个上午。期末有个民意测验,居然我的得分最高。所以一连讲了五年。

我深感欣慰的是,莫言成名以后,在和王尧对话的一本书中特别感谢我对他的影响,一次在福清的会上具体说我对他的影响,会后握别时,他还说了“感谢栽培”。后来在解放军艺术学院三十周年的纪念会上,还特地讲了我的“通感”论对他成名作《透明的红罗卜》的影响。

中华读书报:这本书的创作是在什么情况下完成的,当时为什么会想到写这样一部著作?

孙绍振:我的专业本来是现当代文学,文革前后,我在大学里曾经被打入教学的冷宫,只能替一个讲师改作文。文革期间,只是带着一两个小组的学生深入到农村海岛,指导每人写一篇文章。七七级来了,要正式上课,系里只有两个写作教师,一个当过新闻记者,领导就让他教“基础写作”,我曾经写过诗(其实是假大空的诗),领导说,你就教“文学创作”。当时没有教学大纲,国内的学者,热衷于讨论美是主观还是客观的,学问很大,但是与写作实践不搭界。翻阅了一些美国的小说写法之类,大都是几篇小说,前面有个简短的序言,后面有几个问题。我听过美国教授的写作课,第一堂课让学生写英文作文,第二堂讲评,念一段学生的作文,表扬一下,只讲了三十分钟,剩下的时间就是自修。

那时系里给我安排每周两次,每次两节。我想,这日子没法混啊。就只好按照自己阅读和写作的经验,系统地讲写讲义。当时真是初生牛犊不怕虎,就从文学形象的构成写起。好在我在教学冷宫里差不多十年,读过列宁的《哲学笔记》,列宁说,马克思没有写过辩证逻辑,辩证逻辑全在他的《资本论》中。我就去钻研《资本论》,还读了当时中国和苏联关于《资本论》的权威著作,怀着改造自己世界观的虔诚,苦苦钻研,还硬啃了黑格尔的《小逻辑》,读了张世英先生的《小逻辑解释》。

经过差不多十年的时间,我在哲学上有了坚定的立场,那就是:自然、社会、人的思想,是在不断发展变化着的,其动力乃是内在矛盾,在一定外部条件下转化。马克思研究资本主义,以商品为细胞形态作为逻辑起点,分析其内在矛盾和对立面转化,得出资本主义必然产生和必然走向反面。我就以形象细胞(意象)作为逻辑起点,从内在矛盾和外部条件的转化作螺旋式上升,把文学形象的种种问题统一在有机的系统中。经过三四年的积累,建构了六十多万字的《文学创作论》。

中华读书报:多年来,《文学创作论》一版再版,您的观念是否也有所变化?如果有变化,主要是哪些方面?是否也经常予以修订?

孙绍振:初版《文学创作论》是在1986年底。本来有本质论,后来由于西方前卫文论引进,我有点动摇,把本质论删节了。初版中关于散文的部分很单薄,到上世纪末修订时,对散文部分作了大幅度的修改。最大的改动,乃是感到康德的审美,已经不足以解释全部文学史。彻底的辩证法是无所畏惧的。既有审美就应该有审丑(猪八戒;韩愈《送穷文》)。既然有审美、审丑,就应该有既不审美,也不审丑的审智(《三国演义》)。既然有审美,应该有审善(任是无情也动人的薛宝钗)。康德是伟大的,但是他已经死了几百年了,作为中国人,不发展一下,不是白活了吗?

3

中华读书报:80年代初,您参与朦胧诗大辩论,《新的美学原则在崛起》1981年在《诗刊》刊出以后,引起批判。您如何面对批判?又给您带来什么影响?

孙绍振:1981年《诗刊》四月批评文章出来以后,报纸纷纷转载。我拿到报纸时,正要去上课,颇有些头皮发麻。没有想到,一进课堂,全班起立热烈鼓掌。我非常感动。接到许多读者来信,还有女孩子宣布爱上了我。还寄来照片。当然这是小插曲。过了两年,又把我和谢冕、徐敬亚一起批判,我的命运特别好,省委书记项南保我。福建省文联已经把我“绑架”去听批判。会开到一半戛然而止。原来是项南得知,很难过,说,我还没有调走,你们就批判孙绍振啦。

中华读书报:您的《新的美学原则在崛起》成为当代新诗发展史的重要文献,并为当代文学史肯定。为什么您会有那么超前的意识?

孙绍振:我要庆幸在六十年代被打入教学冷宫,有十年的时间,认真读了一系列马列和中西哲学经典。深深印入我思想深处的是,马克思在《费尔巴哈论纲》中说:“人的思维是否有客观的真理性,并不是一个理论问题,而是一个实践问题……离开实践的思维是否具有现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”毛泽东的《实践论》把这一点发挥得淋漓尽致。此文的副标题是中国化的“论知和行的关系”,发展了中国哲学史上知难行易和知易行难的命题。

此时我不到三十岁,实践真理论,知行合一,成了我的世界观,辩证逻辑成了我的方法论。我坚信自己具有完整的世界观和方法论,那些批评我的学人却只有变来变去的观点。但是我处于被动,内心是不免郁闷的。

中华读书报:早年您写诗,并有诗集出版,为什么后来不写了?您是从什么时候决定致力于文艺理论之研究的?为什么?

孙绍振:舒婷们的朦胧诗出来以后,我就觉得自己的诗是假大空的,有些还是政治口号的图解。我写不出来的,人家写出来了,我感到莫名鼓舞,情不自禁地为他们摇旗呐喊。

4

中华读书报:在您的著作中,幽默是很突出的特色。这一特色与什么有关?

孙绍振:跟我的天性比较调皮有关,也跟后来在德国进修、美在国讲学、在香港岭南大学做客座研究时涉猎了大量幽默论著有关。我写了一系列幽默散文,还写了两部幽默理论著作。

中华读书报:您曾经多年跟踪语文教学。您认为当下语文教学中存在什么问题?

孙绍振:我想阅读、写作、口头交流三位一体,关键是阅读,阅读的关键是解读,解读就是解密,解密就是解文本之密,密不在表面,而在隐性的文脉中,其逻辑的一贯和变化是潜在的,老师要有深入的分析能力,要有直接概括,形成观点,把观点逻辑化的能力。语文和数理化不一样,学生拿到课本,一望而知。老师如果重复学生所知,则误人子弟。最根本的是从其一望而知中提出其一望不知,再望也无知的问题来。文本深层分析问题不解决,其它如作文,如口头交流,都只能停留在原生的水平,即使有进步,也不是语文教学的效果。

最艰巨的任务是解读文本。不少学者怪罪中小学教师水平低下,甚至说“百分之八十的要回炉”。但我要说,中小学教师都是大学教师教出来的,应该怪罪的是大学教授,在文本解读方面,即使权威很高,也是套话连篇,在文本表层滑行。我们曾经寄希望于西方文论,但他们在上世纪就坦然宣布,绝大多数理论家面对文学文本解读“一筹莫展”,前几年,美国的文论权威希利斯·米勒更宣布他们没有任何一套理论可能有效地解读文本。他甚至悲观地宣称,理论与阅读是不相容的。面对经典作品他们只能像孩子把父亲的手表拆开,而不能重新组装起来。

我想,在欧美人徒叹奈何之时,我们还疲惫追踪,不是太傻了吗?不,作为中国人,我的生命只有一次,我就要干一件外国干不了的事。他们说文学理论不能指导创作,我就写了《文学创作论》,指导文学创作。他们说,文学理论不能解读作品,我就花了十多年的工夫,解读了中外六百篇左右的作品,出了六七本书,差不多每年重印一到两次。我在理论上批判了他们的新批评、俄国形式主义和叙述学,还写出了世界上第一部《文学文本解读学》,我就是憋着一口气,拿出独家货色来,我就是要为中国人争一口气。

中华读书报:对于高考作文,您是最有发言权的专家之一。您欣赏什么样的高考作文题?

孙绍振:我欣赏有思想的而不是沉溺于华丽词藻的文章。八十年代我教写作,当场做练习,有独特思想的给最高分十分,没有思想的零分。有一个学生,被我打了几次零分,后来终于开了窍。许多同学写菊花,形容词用了很多,他在文章中说,菊花美丽,但是那撑起菊花的粗糙的、不为人注目的枝干,是不是更美?我给他打了满分。这事我已经忘记了,几十年后,他成了大企业家,请我去玩,提起这事,说非常感激我对他潜能的激活。

中华读书报:现在大力提倡阅读,您认为阅读对于语文教学和学生成长有怎样的帮助?您自己在多大程度上得益于阅读?

孙绍振:主流的教育家,强调多读,在量上扩张,这大体上是应该的,好读书不求甚解也是允许的,但是,从辩证法来看,量和质是对立的统一,把量强调到极端,逼迫学生连滚带爬地读,就可能牺牲阅读的质。泛读和熟读要平衡,若偏于量,则必然牺牲质。连滚带爬地泛读一通《唐诗三百首》,和熟读《唐诗三百首》,哪一种更有利于素质的提高?现在许多老师都在努力落实整本阅读,发明了许多方法。但是,关键是不要回避问题,要英勇地分析矛盾。有人讲,“水浒”歌颂血腥暴力,“三国”教人阴谋诡计,甚至说,中国有了水浒三国,就进入了“精神的地狱之门”,以这样尖锐的问题,逼迫学生从宏观上和微观上去思考,去试着拿出自己的思想来。

5

中华读书报:在中国这样的人情社会,评论界不能完全讲真话总被诟病。您却提倡“潇洒骂人”,认为“潇洒骂人可以拯世……可使精神污染得以清除”。您如何做到置身物外?

孙绍振:现在的文坛,有些不正常,不是恶搞式的漫骂,就是广告式颂扬,参加作品开研讨会,拿了红包,又当着作家的面,怎么可能彻骨地批评?请你去看看1956年的《文艺报》,那时的诗人们当着面就相互批评。这样优良的传统,几乎被我们忘却了。我那《潇洒骂一回》不过是发发牢骚而已,不足为训。

中华读书报:您觉得怎样才能做好评论?

孙绍振:第一,对文本要有第一手的,或者说原创性的概括。第二,要有真正的艺术感受力。没有这样的能耐,说什么独立的人格,都是空话。

中华读书报:您给大家的印象总是幽默、健谈、风趣、机智。您有觉得遗憾的事情吗?

孙绍振:最大的遗憾是,我没有像钱锺书那样博古通今的学问,只是凭着一点小聪明,是没有资格对中国文论大喊一声:不要跪着读西方前卫文论,站直了,和他们对话,别趴下。

中华读书报:您有怎样的学术追求?回顾自己的学术生涯,您对自己是否比较满意?

孙绍振:我最高的向往是中国文艺理论和西方文艺理论平等对话,而不是一味对西方文论洗耳恭听。2000年,我参加了一个与西方三十位权威理论家的对话会,我的论文题目就是《从西方文论的独白到中西文论的对话》。我最满意的是,第一,我的文学创作论为作家所接受,如解放军艺术学院毕业生岳南所说,我的理论“和作家没有隔膜”。第二,当西方文论大师宣告文学理论无能解读文学文本的时候,我解读了近六百篇个案文本,受到广泛欢迎,还在理论上写出世界上第一部《文学文本解读学》。也许几十年后,学者看我的这些著作,像成人看小孩子穿开裆裤,很幼稚,但幼稚而有生命,就是可爱的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇