1974年夏天和秋天,波伏娃对萨特做了持续的访谈。事后她对访谈记录做了整理,删除了一些她认为“毫无意义”的内容,并保证她整理出来的内容可以让读者“从中找到萨特百转千回的思想历程,听到他活灵活现的声音”。在这个对话的前面,波伏娃又加上了她写的关于萨特生命最后10年(1970~1980)的回忆录。两个部分合并在一起,访谈约占四分之三,回忆录占四分之一。国内在20世纪90年代曾以《萨特传》的书名出版过中译本,作者署波伏娃。此次新版,书名改为《告别的仪式》(Laceremoniedesadieux)。

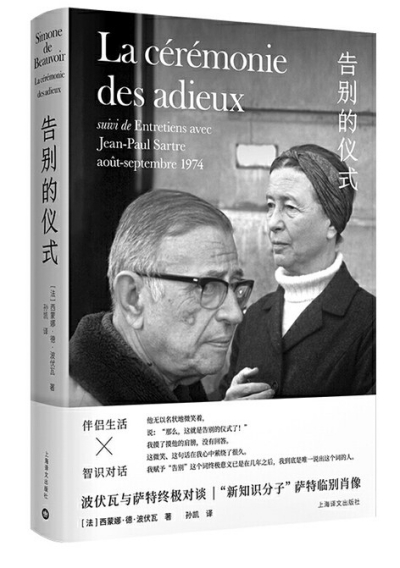

要欣赏这部作品,需要对萨特和波伏娃的关系有大致的了解。萨特长波伏娃两岁,两人在年轻时相遇,相爱而成终生伴侣,但始终没有结婚和生育。在性关系上,他们免除了相互忠诚的义务,但承诺相互坦诚并将对方放在“第一位置”,尽管研究者认为两人并未不折不扣地实行“坦诚”。据波伏娃在致友人的信件中回忆,他们只在同居关系的前8到10年还有着不甚理想的性爱。也就是说,基本上在35岁以后,两人之间就没有性爱了,但此前此后他们都和别的异性有着或长或短的性爱关系。不过,始终将对方放在“第一位置”,他们基本做到了,所以世人将他们视为“灵魂伴侣”,两人应该当得起。

在1974年夏秋对话时,萨特的身体健康已经不好,5年后他就去世了。所以这部访谈带有某种自传色彩,这应该也是它先前被起名为《萨特传》的原因之一。但是谈话本身又是相当随意的,即使已经由波伏娃作了整理,仍然看不出什么严密的结构和设计感。它给读者最强烈的印象,是提问的波伏娃经常问得让人十分难堪,而回答的萨特则无论什么问题都能够坦然直面,老实——至少看上去是如此——回答。

访谈一开头就将萨特引向了对少年时代的回忆,读书、写作等等,这看上去和常见的媒体访谈没什么两样,考虑到这类访谈在萨特和波伏娃各自的以往岁月中都已是家常便饭,这些部分就有点像唱双簧的样子。波伏娃在访谈前言中说,她在访谈中有时候“问题没有提到点子上”,而这种给人“双簧”之感的部分,想必就属于问题“提到点子上”了。

但随着波伏娃“谈谈您和女人的关系”的提议,访谈就渐渐呈现出“拷问”色彩了。萨特先是招认,自己童年时,那些比他年长二十岁左右的年轻女性“常常抚摸我,我最初的肉欲是伴随着这些女人发展起来的”,这种肉欲的表现形式,是他“很早就对女性的形体,即她们的乳房和屁股感兴趣”。萨特甚至回忆到了自己儿时装睡偷窥母亲脱去衣服时所呈现肉体的情节。

进入这个阶段,波伏娃的一些提问带有明显的“诱供”色彩。例如波伏娃提示说:“您心中已有了一种见解:年轻男子应该和女子发生恋情——这是一件不容更改的事。”萨特的回应是:“作为作家,我应该和许多女人有充满激情的恋爱关系……这是我从很多大作家的书中得出的结论。”

接下去的场景可想而知,波伏娃顺势将萨特和多位女性的关系逐一拷问。但她“您第一次和女人上床是什么时候”这样的问题,无论如何还是会让中国读者感觉有点太……至少不够含蓄吧?不过萨特还是老老实实回答了,说是他在路易大帝中学念哲学班的第二年,那年他18岁,和她上床的女性30岁。萨特怯生生地回忆说,“我总算应付下来了,她看起来挺满意”,但当萨特告诉波伏娃这个女子没再找他约过第二次时,立刻遭到波伏娃不留情面的嘲笑:“那她可能没那么满意。”

当然,对于这样两个有学识的谈话者来说,无论多么肉欲多么庸俗的个案,一不小心还是会上升到理论层面。波伏娃问萨特,女人身上什么东西最吸引他,萨特真诚地回答说:“无论什么都吸引我!”这个回答又引起了波伏娃的嘲笑,可是当她看到萨特因为被带到沟里而发出“啊!老天……”这样的哀鸣时,又赶紧哄他:“有时候一些女人要投怀送抱,您却拒绝了她们。”萨特供认,他的梦中情人是一个有着模特身材的金发女郎,随后他和波伏娃进入了女性与存在主义关系的哲学讨论。

当访谈进入与政治有关的内容时,“拷问”很自然地又转向双簧。例如萨特谈到了他和法国共产党的关系:“很快出现了一个十分强大的共产党,它包括三分之一的法国人,比战前任何时候都强大得多。……我创办了《现代》,我们是左翼,但不是共产党。”波伏娃就会相当凑趣地提问:“您创办《现代》的部分原因是为了立场清晰地参加政治斗争吧?”萨特回答:“确切地说不是”。

萨特和共产党的关系也是饶有趣味的,1951~1955年间,萨特被认为明显倾向于社会主义阵营,这期间他访问了苏联,1955年萨特和波伏娃还访问了中国,并受到陈毅的接见。但第二年他就和法共“决裂”了。然而到了1960年代,他又再次接近共产党。一些西方学者对萨特在这个问题上的反复和摇摆颇有微词,有人将共产党比喻成萨特“替代性的父亲”,并说萨特和这位父亲“有一种爱恨交织的关系”。不过这种关系在《告别的仪式》中并未得到充分的反映。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制