对大多数人来说,爱因斯坦的理论完全是个谜。公众对待爱因斯坦的态度就像对数学一窍不通的人看数学专著一样永远一头雾水。但是爱因斯坦并非一个与世隔绝的人,他对世界的看法呈现在公共演说、信件以及随笔写作中,这些文字构成了爱因斯坦的马赛克图像,对公众而言,这幅图像清晰可辨。

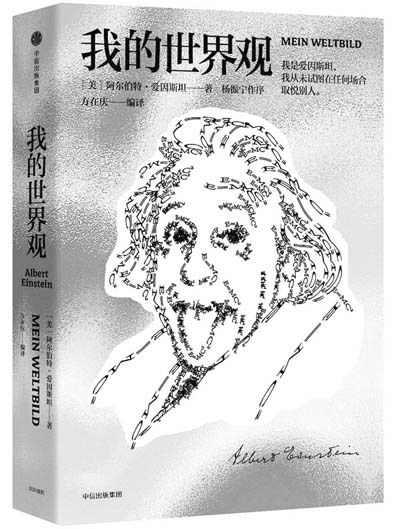

《我的世界观》以影响较大的1953年德文版《我的世界观》为底本,并收录了《观念与见解》《爱因斯坦晚年文集》里的及散落别处的相关文章,编译出一个独有的《我的世界观》中文版。其中有20多篇珍贵文章此前从未翻译成中文出版过。该书出版后获第十四届文津图书奖。阅读这本书,我们可以大致了解爱因斯坦对人生、科学、教育、战争、友谊、自由、宗教等问题的看法。阅读这本书,就是与一个伟大的灵魂深度对话。

爱因斯坦是犹太人。犹太教是世界一大宗教,也是天主教、基督新教和伊斯兰教的神学源头。据路透社2019年3月6日报道,以色列希伯来大学展出了爱因斯坦的110页手稿,其中许多从未公开展出过。当阿道夫·希特勒上台后,爱因斯坦放弃了德国国籍,定居美国。他将自己的科学著作和个人著作遗赠给希伯来大学。这份110页的手稿中,大部分是手写的方程式,还有几封用德语写的私人信件。在一封写给他终身好友米歇尔·贝索的信中,爱因斯坦说,他为自己从未认真学习希伯来语而感到“羞愧”。作为犹太人的爱因斯坦对宗教与科学关系问题的观点自然会引发外界特别关注。在英文文献中,爱因斯坦这方面的论述包括:1930年11月9日《纽约时报》采访爱因斯坦后发表的《宗教与科学》(ReligionandScience);1939年5月19日爱因斯坦在普林斯顿神学院的讲话《科学与宗教l》与1941年在“科学、哲学与宗教研讨会”的《科学与宗教ll》;1948年6月在TheChristianRegister上发表的《宗教与科学:势不两立吗?》(Religion and Science: Irreconcilable?)。在《我的世界观》第一部分中,收录了爱因斯坦关于宗教与科学关系问题的5篇文章,其深邃的思考极富启发性。他说:

即使在宗教和科学之间清楚地划分出各自的领域,这两者之间仍然存在密切的相互联系和强烈的互相依赖关系,虽然宗教可以决定目标,但是,在最广泛的意义上,它已从科学那里学到使用何种手段会促进它所建立的目标的实现。但是,科学只能由那些追求真理和知识热望的人创造出来,而这种感情又源于宗教领域。同样属于这个来源的是如下信念:相信那些在现存世界中有效的规律是理性的,即能用理性来解释的。我不能想象哪个真正的科学家会没有这种深沉的信念。可以用一个比喻表示这一情形:科学没有宗教是跛足的,宗教没有科学是盲目的。

他在这段话中告诉我们:宗教与科学之间的关系并非简单的对立和矛盾关系。事实上,今天学界对科学史以及宗教与科学关系史的研究,都十分支持爱因斯坦的观点。

当今,科学伦理问题经常引来巨大争议。21世纪,人类进入生物技术时代,当基因编辑技术可能用于改变人的生命原生状态而引发公众恐惧时,公众对于科学的理解开始出现变异。关于科学伦理的最初思考大概也会追溯到爱因斯坦。1955年7月9日,罗素(Ber⁃trandRussell)在伦敦发表了《罗素—爱因斯坦宣言》(Russell-ein⁃stein)。它强调了核武器带来的危险,并呼吁世界各国领导人寻求和平解决国际冲突的办法。签署者包括11名杰出的知识分子和科学家。爱因斯坦在1955年4月18日去世前几天在宣言上签了名。重组DNA技术是生物学在20世纪五六十年代迅速发展的结果。1975年2月,由保罗·伯格(Paul Berg)组织的关于重组DNA的阿西洛马会议(Asilomar Conference)在阿西洛马海滩(Asilomar State Beach)的一个会议中心举行。大约140名专业人士(主要是生物学家,但也包括律师和医生)参加了这次会议,制定了自愿遵守的准则,以确保重组DNA技术的安全性。这次会议以及后来人们对生物技术应用的可能危险的关注,与爱因斯坦呼吁警惕核武器的危险一脉相承,都反映了一个重要观点:科学的发展需要伦理的约束。在《我的世界观》中,爱因斯坦说:“要是没有‘伦理文化’,人类将难以获救。”今天的我们,应当牢记爱因斯坦这一警示。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇