一次差点被拒绝的采访

2016年的一天,《十月》杂志特约编辑、著名散文家周晓枫向我约稿,写一个科技工作者题材的中篇纪实,采访对象是昆虫分类学家张巍巍。

我当时很意外:“为啥找我,我没有写纪实的计划啊。”

“这人不接受采访,听说你关系不错,帮下我们杂志的忙,试试?”

这倒是,张巍巍基本不接受采访,更不要说写他的故事。

我知道原因。记者采写时,会近乎本能地把涉及到的专业知识或问题按照自己的理解,更生动地“翻译”给读者,稍不注意,就会出错甚至闹笑话。而张巍巍的严谨是有强迫症的,有几次媒体的报道都让他很冒火。

我给他打了个电话,介绍了一下背景,这是中国科协和中国作协联手推出的重要栏目,云云。

“不行。”他坚决回绝。“是我采写哦。”

“……也不行。”他犹豫了一下,还是不答应。

“很久不见了,一起吃个饭?”“这个可以。”

吃饭的时候,我给他介绍了一下我的工作方式,只须采访最多七次够了。我们在野外跑了一起十多年,互相太了解了,很多事情我都不需要他介绍。他终于答应了。

于是,我开始了自然科学家故事的系列写作。

2016年,完成《无与伦比的世界——昆虫学家张巍巍和他的发现》,非常轻松,相当于巍巍开小灶给我讲昆虫课,而且是在故事里讲,我觉得我的收获比他大。

一枚有两层厚皮的橘子

2017年,我在重庆南川金佛山自然保护区管理局挂职,职务是副局长,工作相当于巡山的护林员,在无数多的线索中,我选择了南川区委宣传部给我推荐的植物学家刘正宇。

从这时开始,《十月》杂志负责和我对接的编辑,换成了著名诗人谷禾。杂志社审查通过这个人物后,我开始采访。

很多科学家都是很难沟通的,他们藏在心里的精彩故事和对世界的看法,就像橘子的鲜肉,外面有一层厚而苦涩的皮。刘正宇先生这枚不凡的橘子,相当于有两层厚厚的皮。

第一天采访下来,我相当茫然,他的讲述极简、跳跃,让你无法深入一件事,更不要说找到有价值的细节了。晚上,我一个人在药研所空荡荡的院子里散步,推敲下一步怎么办。难道就这样放弃了?在我漫长的采访生涯中,还第一次遇到这么大的难题。

我有点不甘心。

第二天开始,我放弃了采访本,因为来回翻阅的速度,跟不上他思绪的跳动。我准备了一叠卡片,重新开始问第一天问过的问题,然后找到细节让他放慢速度,在这个故事里多待一会。如此他仍然要跳到下一个故事里去,我也绝不打岔,抽出相应的卡片来,找机会又问新的细节就行了。

我们终于可以很愉快地聊天了。毫无疑问,正宇先生用他的方法,给我讲述了一系列惊心动魄的植物课。

为了获得一些重要事件发生的现场细节,比如崖柏在重庆城口被重新发现——这一消失百年的物种重现世间,轰动了国内植物界——我干脆重走了他走过的部分线路。在赤脚渡过冷水河时,我感受到了他们被河水冲走时的惊险。那条河,在酷暑中仍旧冰冷刺骨,让人无法站稳,真是很奇特。

生物界的超级网红

相比之下,采写邢立达,意外地有趣和容易。这个才华横溢的年轻科学家,实在是有太多的传奇故事了。能找到这个生物界的超级网红,还是靠张巍巍的介绍。

讲一个前一阵网上疯转的事情:据中国地质大学(北京)官微介绍,2016年该校在当年的《泰晤士高等教育》公布的中国大陆高校排名中一跃升至第12位,超过众多985高校!为什么会出现这么大的排名变化,其实原因就是邢立达毕业并留校,他发表的近百篇收入SCI的论文起了作用。

所以,采写这样的奇人,我面临的主要问题是如何剪裁、如何权衡事件价值。因为他的材料太多太多了。我研读了一周的材料后,终于知道了自己要什么,我删除了很多材料,把线索集中在他的几次野外大发现上,这样才有可能好好讲故事。

然后,我们之间的网上交流,文档往返,就像两台疯狂的打字机在聊天一样,围绕我选中的线索,我们谈到的内容,足以完成一个单行本。但是,我只选取了最有意思的两万字。

三年功成,破茧而出

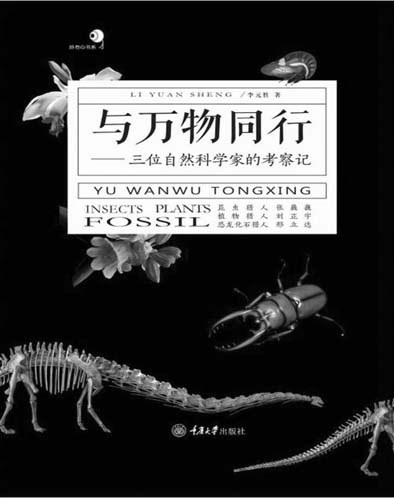

然后,我得公布采访这三个人的另一个原因了。在采写完张巍巍之后,我强烈地感觉到这样的故事,非常励志,激动人心,又自带很多博物知识,不只是适合给热爱自然的成人,也非常适合给孩子们看。但是,仅有一篇是不够的。于是,在采写了昆虫猎人后,我又采写了植物猎人、恐龙化石猎人。他们作为一个整体,更能多侧面地展示不同领域的自然考察经历。而我,有着18年田野考察历史的博物爱好者,来写这样的故事,是不是也比其他人合适多了?

三篇完成,又过了一段时间,请他们或助手整理图片和图片说明,终于,一部关于中国式物种猎人的书具备了出版条件。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇