法国思想家帕斯卡说:“人类必然会疯癫到这种地步,即不疯癫也只是另一种形式的疯癫。”其实每个社会都有“疯者”(为了避免使用被“污名化”的“疯子”一词,笔者这里使用一个中性词“疯者”,以示对这些人的尊重),西方文化在其漫长的历史中,为我们提供了大量疯者的形象。《圣经·但以理书》第4章28—33节描述了被上帝弄疯的尼布甲尼撒的形象:“这事都临到尼布甲尼撒王。过了十二个月,他游行在巴比伦王宫里(原文作“上”)。他说:‘这大巴比伦不是我用大能大力建为京都,要显我威严的荣耀吗?’这话在王口中尚未说完,有声音从天降下,说:‘尼布甲尼撒王啊,有话对你说,你的国位离开你了。你必被赶出离开世人,与野地的兽同居,吃草如牛,且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权,要将国赐与谁,就赐与谁。’当时这话就应验在尼布甲尼撒的身上,他被赶出离开世人,吃草如牛,身被天露滴湿,头发长长,好像鹰毛。指甲长长,如同鸟爪。”

在莎士比亚的《李尔王》中装疯的埃德加的形象是这样的:“我想还不如改扮做一个最卑贱穷苦、最为世人所轻视、和禽兽相去无几的家伙;我要用污泥涂在脸上,一块毡布裹住我的腰,把满头的头发打了许多乱结,赤身裸体,抵抗着风雨的侵凌。这地方本来有许多疯人院里的乞丐,他们高声叫喊,用针啊、木锥啊、钉子啊、迷迭香的树枝啊,刺在他们麻木而僵硬的手臂上;用这种可怕的形状,到那些穷苦的农场、乡村、羊棚和磨坊里去,有时候发出一些疯狂的咒诅,有时候向人哀求祈祷,乞讨一些布施。我现在学着他们的样子,一定不会引起人家的疑心。可怜的疯叫花!可怜的汤姆!倒有几分像;我现在不再是埃德加了!”。

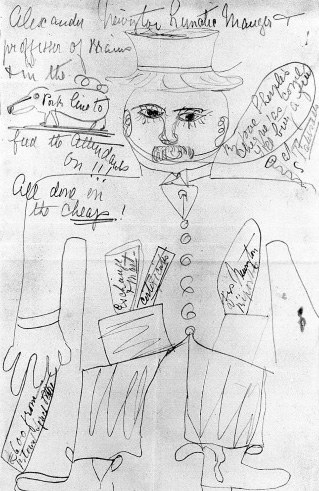

从《圣经》以及文学作品中,我们可以描绘疯者的形象:他们大多衣衫不整、蓬头垢面、胡言乱语,有时还有暴力倾向。近代早期英国社会不认为这些人是病患,认为他们是被邪灵入侵,或者是被恶魔附体。人们认为这些人行同狗彘,只能用残忍、暴力的方式对待。当时伦敦最臭名昭著的伯利恒疯人院就是典型的代表,其名Bedlam也成为疯癫的代名词。但私立疯人院泰斯赫斯特(TicehurstHouseHos⁃pital)为我们展现了另一幅图景,并与伯利恒疯人院形成鲜明对比。泰斯赫斯特疯人院鼓励患者进行锻炼、自由进食,并尽可能地将注意力集中在音乐、绘画、缝纫和阅读等事情上,为当时英国社会的中上层疯者提供了一个理想的庇护所。

一

泰斯赫斯特疯人院是1792年由塞缪尔·纽因顿(SamuelNew⁃ington,1739—1811)在萨塞克斯郡开设的一家私人经营的疯人院,距离当时时尚的温泉小镇坦布里奇韦尔斯(TunbridgeWells)仅10英里。我们对塞缪尔·纽因顿的家族所知甚少,仅知自15世纪以来,纽因顿家族一直住在泰斯赫斯特,他是十个孩子中的第五个。塞缪尔·纽因顿在经营泰斯赫斯特疯人院之前是一名乡村外科医生兼药剂师。最初,疯人院入院者并不多,只有不到20人,也接受贫穷的疯者。

19世纪泰斯赫斯特疯人院成为了一个专门为富人提供服务的疯人院,享有很高的声誉,被称为是“私立疯人院的麦加”。自1826年起,“泰斯赫斯特”出现在议会的记录中,当时有两个部分:一个是“泰斯赫斯特之家”(TicehurstHouse),后来被称为“海兰兹”(Highlands),只收留几个患者,每个患者都有单独的公寓;另一个是“泰斯赫斯特疯人院”(TicehurstAsylum),这里大约有60个左右的患者(笔者这里讨论的主要是后者)。泰斯赫斯特疯人院最初占地40英亩,后来扩展到300英亩,毗邻一个风景优美的公园,开阔的草坪周围环绕着树林,人们可以在那里散步。远处还有大片的花园式住宅。塞缪尔努力让患者继续享受典型的中上层休闲活动,因此他为患者提供马匹和猎狗,供病人打猎使用,他希望为疯者创造一个“文明和平静的环境”。泰斯赫斯特疯人院的广告强调,他们(为患者)提供私人住宅的氛围,对患者“舒适和便利”的关注体现了18世纪疯人院的传统。“有充分的证据表明,在泰斯赫斯特疯人院,管理人员更注意培养患者的自尊感:他们定期为患者剃须、美发、购置新衣。此外,一些患者被允许使用烟斗、烟草和鼻烟,以及食用奶酪、姜饼、甘草、橙子、糖果和葡萄酒。”患者还可以从事的活动包括纺纱和缝纫、弹奏大键琴和小提琴、绘画和书写。

1796年,疯人院的拜访者记下了他们对这所疯人院的印象:“当旅行者走近小镇时,他惊讶地发现几乎周围所有的‘农夫’、‘园丁’、‘打谷者’、‘盖屋匠’和其他劳动者(这些人都是疯人院的患者),都穿着黑色衣服、白色背心、黑色丝绸马裤和长袜,每个人的衣服都被浆洗过,熨烫过,他们是患者,但衣着整洁。每个人都是这个令人钦佩的体系的一部分,健康和快乐有助于患者的恢复,这是疯人院最有价值的部分。”

二

可想而知,这里的患者开销不菲,每周费用至少1基尼,还有人要支付2—3基尼以享受额外的服务项目,因此泰斯赫斯特的患者代表了“疯癫市场”的上层。从1815年之前的患者记录中,我们仅知道19名男性和3名女性的职业:其中3名女性和2名男性被记录为“独立者”(independent);此外,有11名神职人员,1名海军上将,1名上尉,1名商人,1名外科医生兼药剂师,1名药剂师和1名来自“印度之家”(“印度之家”是一个非正式的印度民族主义组织,总部设在伦敦,存在于1905年至1910年)的职员。除了其中2人,其余人每周支付的费用都超过1基尼,因此可以合理地假设,在此期间泰斯赫斯特的大多数病人来自专门职业者或商人等中上层阶级。尽管8名患者中只有1名患者在离开泰斯赫斯特时被描述为“很好”,但还有其他证据表明患者及其家属对纽因顿非常满意。如贝克小姐在1794年5月离开疯人院时,除了支付她的账单外,她还把11个金币作为“献给我们(纽因顿)家庭的礼物”,大概是为了感谢她受到的待遇。

约翰·珀西瓦尔(JohnPercev⁃al,1803—1876)是英国陆军军官,曾经在泰斯赫斯特疯人院度过3年的时光,其后余生一直从事疯人院改革的促动工作,帮助疯者可以获得更好的待遇。他是“所谓的疯者协会”(Alleged Lunatics' FriendSociety)的创始人之一,并担任该会秘书20多年。他曾是泰斯赫斯特付费最高的患者之一,他所获得的护理代表泰斯赫斯特疯人院服务的高端水准。虽然整个疯人院的装饰和家具风格基本是一样的,在约翰·珀西瓦尔笔下,疯人院拥有一个相当富裕的中产阶级家庭环境。因为付费高,约翰·珀西瓦尔既有单独卧室,也有单人起居室。他对起居室的描述是:“墙上粘贴着壁纸,地上铺着地毯,里面有一张沙发,一个小书柜,桃花心木桌椅,大理石烟囱,一个大窗框;欢快的火焰在没有钢丝护罩的壁炉中跳跃;虽然看起来破旧和冷漠,但这种粗糙提醒我我的状况。房间缺少一根用于加旺火的木棍,本来应该放在火炉的位置。(房间里)没有木棍,门上没有锁,但窗户上沉重的铁条,提醒我我是这单独房间里的一名囚犯。”除此之外,珀西瓦尔还有一张写字台和一架钢琴。他的卧室“宽敞、通风、非常体面;墙壁上贴着壁纸……里面有一个抽屉柜、一个镜子、一个洗手台和洗脸盆等等,只是床边没有幔帐或任何装饰性的帷幔……窗户就像楼梯下面的房间一样,有垂直的铁条”。

由于吸引了中上层患者,泰斯赫斯特疯人院收入可观。虽然18世纪末首次入院的平均费用是每周1基尼,但到1810年7月31日,居住在疯人院中的患者的平均费用每周增加到2基尼。由于居住在疯人院中的病人数量也增加了一倍,纽因顿的收入在1795年7月31日至1815年7月31日之间翻了两番。即使考虑到通货膨胀的因素,实际收入也增加了约100%。在1819年至1833年期间入院的10名患者,大多数都是非富即贵,患者包括大卫·马蒂诺(DavidMartin⁃eau)和威廉·瓦特·耶(WilliamWalterYea)爵士。视察员的记录表明,从1828年到1842年,疯人院运行顺利。据1842年的记录,许多患者有自己单独的房间和自己的仆人,有时2—3个患者共用一个客厅,但有自己单独的卧室。男性患者与女性患者分开。疯人院共有52个仆人,其中40个人是照顾患者的。

如果我们对比当时其他疯人院中疯者的处境,也许可以看到一幅更清楚的画面。在伯利恒疯人院里,为了避免麻烦和节省开支,在医护人员周末休息的时候,患者从周六下午到周一早上就被锁链锁在他们的床边。最糟糕的物质条件都出现在这些收留贫穷疯者的“较下等”的——通常都是公立的——疯人院里。那里非常拥挤,空气不流通的小房间里挤满了苍白的、半裸的、坐在污秽的稻草丛中的疯者。托马斯·威利斯(Thom⁃asWillis,当时著名的治疗疯癫的医生)所引述的例子则听起来尤为残忍无情,他说:“她(一位疯癫患者),45岁左右,乡村妇女。长期受忧郁症折磨的她,又被躁狂症的魔爪操控。因此,用绳子与铁链把她绑在床上显然是必要的。在入院第五天的时候,他们从她的头顶抽了一品托血。晚上,我去看她,她开始时而呼喊,时而唱歌,时而啜泣。她急促地喘着粗气,嘴唇都被吸了进去。我将威格斯软膏和(原文污损)混在一起,与玫瑰油膏混合,涂抹在她的额头与太阳穴上,并把用水芹精心熬制的膏药涂在她脾脏的位置上,并重复给她喂了治疗心脏病的糖浆。第二天晚上,她死了。”

这是19世纪让人们痛恨的地方,漠不关心、残忍、鞭打、监禁、穿紧身衣这些手段却被说成是为了治疗。一些疯人院中的人发表的抗议证明了这些指控,因此“近代早期的疯人院的规定与其说是照顾疯者的,还不如说主要是为了保护公众的”。

三

19世纪30、40年代,医学在面对霍乱、斑疹伤寒、流感等传染病时束手无策,人们对医学没有信心,泰斯赫斯特疯人院强调家庭式的而非医院的氛围是因为当时医院仍旧是“通往死亡之门”(见笔者的《近代英国医院兴起的社会影响初探》),当时中上层人士不会考虑住院治疗身体疾病,他们都是在家中接受医生的治疗。同样,对于疯者,19世纪英国政府立法要求各郡使用公共资金建立公立疯人院,收容了大量贫穷的疯者。虽然对疯癫的病理学的诉求为医学界参与治疗疯癫提供了理由,但在全社会的人都了解医学的有限性(甚至今天也一样)的情况下,富裕的中产阶级显然不愿意把家中发疯的人送到公立疯人院,因此为了满足富裕的、有闲的资产阶级的需求,私立疯人院应运而生。

当时类似泰斯赫斯特疯人院的机构还有约克郡的约克静修所(参见笔者的《约克静修所的道德疗法初探》)、牛津郡的胡克诺顿疯人院(HookNortonMadhouse)和维特尼疯人院(WitneyAsylum)。这些私立疯人院努力为患者提供理想家庭生活的舒适和安宁。尽管家人将精神病患者送入疯人院,家庭的亲密联系暂时会被打断,但疯人院可以保护家庭避免因疯者存在出现的不和谐、混乱,同时也可以避免名誉受损。因此,虽然疯人院这一时期的治愈能力有限,但这些机构的存在满足了当时的社会需求。纽因顿能够感知客户的需求,他们当然希望家人得到治愈并康复(这也是为何泰斯赫斯特疯人院一直雇有医生),但在更多情况下,他们期望发疯的家人受到尊重和得到体贴的护理。正如斯卡尔(Scull)教授所言:“富有的(维多利亚时代的人)可以为他们的疯癫亲属购买更多的关注和更多杰出的精神病学家,但不是更多的治疗方法。”

但我们绝不应该认为泰斯赫斯特疯人院是19世纪私立疯人院的典型,泰斯赫斯特是一个相对较小的机构,在任何时候患者都没有超过80个人,因此任何试图从这里得到关于19世纪英国整体精神病趋势的统计数据都是错误的。此外我们还应该知道,泰斯赫斯特疯人院的成功也是有原因的:首先,泰斯赫斯特疯人院的入院是有选择性的,这就给了他们极大的自主性,只接收那些容易治愈、看起来安静的患者。其次,这所私立疯人院的成功与塞缪尔·纽因顿家族的宗教因素相关,这一点与开办约克静修所的图克一致。纽因顿家族深受英国国教的影响,从塞缪尔的通信中我们可以看到他对温暖而有凝聚力的家庭生活的高度评价。塞缪尔的儿子查尔斯·纽因顿接手疯人院以后,投入了更大的精力,市政官员曾经高度评价他:“他的一生都献给了疯人院中的患者,他致力于减轻患者的痛苦,他的和蔼可亲、兢兢业业以及慈爱受到熟悉他的人高度的赞扬。”因此,泰斯赫斯特已成为一种象征,“在整个19世纪,泰斯赫斯特作为富裕阶层的避难所享有很高的声誉”。这所私立疯人院由纽因顿家族经营四代,直到20世纪70年代。这家机构至今仍旧是一家注册的“精神疾病护理之家”(MentalNursingHome)。

笔者关注近代早期英国疯癫问题是因为精神病学与道德和社会行为的普遍标准和理想有密切的关系。正如谢泼德(Shepherd)所论证的那样,精神病学“深深地嵌入到疯癫发生的社会母体中;而精神病学史的一个价值就是帮助阐明那个社会母体”。如果说我们可以从泰斯赫斯特的历史中吸取任何教训的话,那就是在19世纪中期实现的护理标准是“关怀”和“治疗”、科学和人道主义并重,但这种模式后来因生物医学模式的出现而被打乱,医学界过度地依赖医学而忽略了护理,过度地依赖技术而忽略了人文。谁又能说今天的精神病患者完全是被医学技术治愈的呢?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制