不久前,我在《泰晤士报》上读到:

在这世上神秘难解的事物中,天气为其中一项。至今,气象研究仍然无法探其奥秘。即使天气变化最稳定的地方,也没有一定之规。季风有时早、有时晚,雨量有时多、有时少,没有人说得出来,为何这一季如此,下一季却变了个样子……

这段文字谈的虽是“多变的雨”,却相当适切地道出了伦敦人的烦恼。对我而言,阅读邓波恩爵士在《标准晚报》上撰写的老专栏《降雨指南》,总是特别有趣。这指南似乎把雨水当成伦敦生活中不可避免的了。下雨时,风总跟着来。不过,或许是因为那些挤成一堆的高耸建筑,我总觉得,伦敦的风不强,就连雨,也很少倾盆而下。那风虽冷,但一扫让人透不过气来的沉重湿气,让我倍感神清气爽。雨虽阴郁,但能让我换个角度观赏各种景物,总令我心情愉快。就这样,在这儿,我和两者都交上了朋友。

我喜欢趁着起风时,在伦敦的公园漫步,可以见到不停颤动的树枝、树叶,给风吹得或是全倒向一个方向,或是乱糟糟地混成了一团,同时发出一种奇特的声音,非常悦耳。有一回,在一个刮着强风的早上,我独自到温布尔登草地散步。我走到骑马道上,面对着一栋带风车的房子。右手边是一片柳林,虽然不老,树干和枝子的形状也不奇特,不是我们通常喜欢或是会加以临摹的,但看起来还是相当悦目。这些柳树似乎都没主干。西方人种树时,喜欢将树干砍得矮到接近地面,好让树枝四散着生长。这些柳树就是这样,长长、纤细的枝子全都没法顶住迎面吹来的风。我见到,每当强风由右边吹来,它们就会弯下腰,朝另一个方向往地上扫去,头还垂得低低的。有些柳树想站起身,但总徒劳无功。它们和风搏斗的景象,倒是提供给我一幅绝佳的画面。如果没看到这些柳树的叶和根,我恐怕早将它们误认为中国的竹子丛了。长长、纤细的竹子在强风吹袭下,往往也会出现这种景况。这些柳树并非垂柳,小小的枝子给风一吹,就让我想到祖国早春时节刚刚冒出嫩芽的竹子。我们一向觉得,柳树代表谦卑,还捎来了春天的讯息。如今,站在这儿看着它们,我不禁想起我国一首绝妙好诗中的两行名句:

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

而今,在这草地上,不仅没有飘零的花瓣打算沾湿我的衣裳,暮秋时节的杨柳风还不断地教我打着寒战。要不是双脚使劲站稳,我很可能就让强风给吹跑了。尽管如此,我还是非常仔细地观察着它们,然后,就那景色画了幅图画。

“我认为,”在《湖区画记》一书中我写道,“在雨中漫步才真正有机会欣赏大自然。”即使散步地点是雨中的伦敦街头,我也绝不改变看法。我觉得,经过烟熏又沾满煤灰的伦敦建筑墙面,大多数不堪细看,但是一旦隐身在水晶似的雨幕之后,却会变得美丽,还散发出一层柔和光泽。我踱着步,迷蒙细雨如常下着,有时还伴随阵阵强风,扑打在我脸上,带来一种难以言喻的感觉。对这雨,伦敦人或许习惯了,脸上从不显露讶异表情;有些人看它来得太勤,或许感到深恶痛绝;也有些人,利用这机会,将那尘埃彻底洗个干净。无论如何,看着伦敦人雨中的脸孔,多少都能让我得到一些乐趣。当然了,他们是不会告诉我他们喜欢那雨的。从他们平静又毫无笑容的脸上判断,他们对那雨恐怕还有些意见。“下雨,下雨,不停地下雨。”许多刚到伦敦的人都会这样大吼。我总建议他们,到皮卡迪利广场、蔚金特街,或威斯敏斯特地铁站旁走走,看看雨中撑着伞、等候过马路的人群。

从前,我喜欢站在距离十字路口稍远之处,观看来来往往的人群。我看不到他们的脸孔或身体,只见到移动的雨伞。如果那些伞是深蓝色的,我很可能还会将它们误认为海浪,正由我立足的地方不断往外冲刷。有一回,我碰巧在沼泽门地铁站看到伦敦市长就职大巡游。那雨不断地下,愈来愈大。为了不淋雨,游行队伍的人大都躲到雨篷下了,表演内容根本看不清楚。有时我的视线会被前方撑开的伞面完全挡住,我还听到其他人不停抱怨。后来我向后退到围观人群之外,想要看看那些数不清的雨伞。我在一栋大楼的台阶上找到个立足点,放眼望去,马路另一头居然也出现了一大片雨伞。游行队伍才过去,马路两边的人群忽然聚到一处,在道路中间旋转着汇聚成一股大浪潮。我禁不住向着自己大喊:“噢,伦敦的伞啊!”那真是一场出色的雨伞展示会!我也一直觉得下面这幅景象非常有趣:公园里一两位老人,紧紧撑把伞坐在树下的公园座位上,四周则是沥沥下着的雨。他们通常都盯着地面,否则就直直朝前方看着远处,头部则一动也不动,类似我们家乡庙里的一些木制神像,只不过那些坐着的神像通常都会有仆从在后方撑把彩色丝伞。我差点就要向这些老人鞠躬了,就像小时候跟着祖父到庙里游玩,向着那些神像鞠躬一样。

有天早上,我正在蔚金特公园练习划船,天空忽然下起了雨。我心情丝毫不受影响,依然划我的船。奇怪的是,居然没几个人继续留在水面上。小船只剩几只,那画面反而更加赏心悦目。如果错过这两岸的迷蒙美景,就真的太可惜了。树木虽然看不清楚,各自独特的树形还是如我所期望般,得以稍稍分辨。我一向喜欢浮在水面上那层薄薄的蓝灰,令人神清气爽。正因如此,我得说,我喜欢雨天的伦敦,胜过那些黄黄灰灰、毫无生气之时。后来我就那次划船的经历写了首诗:

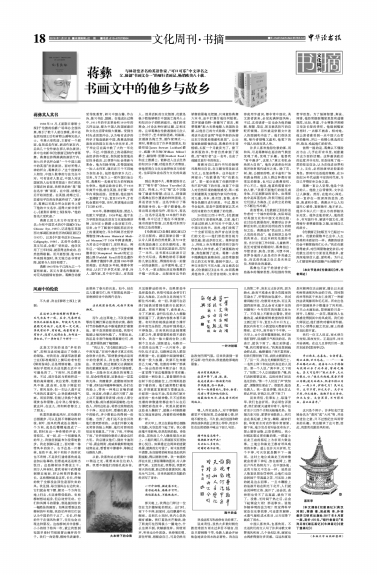

一叶冲初暝,微波荡不定。清凉送雨来,琅琅亦可听。雨仅湿我衣,不能败我兴。

那天晚上,我得出门拜访一位住在戈尔德绿地的朋友。出门时,雨下个不停,回家时,也仍飘着牛毛细雨。走向巴士站时,我内心忽然颇有感触。街灯蓝色光芒黯淡,除了照亮灯柱四周极小一圈地方,什么也照不到,我颇感诡异。即使雨声,听来也分外哀怨。我伸展双臂,屏住呼吸,想振奋自己,可是仍然无法改变四周气氛。后来我读到一首托马斯·哈代的诗,很能描绘那晚的景象:

雨水有夜晚做伴,

漆黑中降下,滴,滴,滴,我走过最后一根寂寞灯柱步伐缓慢,伤心低语,

两个一块游荡的人,苍白,垂首:沉重心事压抑他们脸孔

遮蔽他们双目,再也看不到时间地点。

噢,人终究还是人,对于事物的感觉不可能恒常,总会随着心情、环境不断变化。不久前,来自祖国和欧洲的战争消息让我忧心忡忡,我忍不住在压抑恐惧中喊出下面几句话:

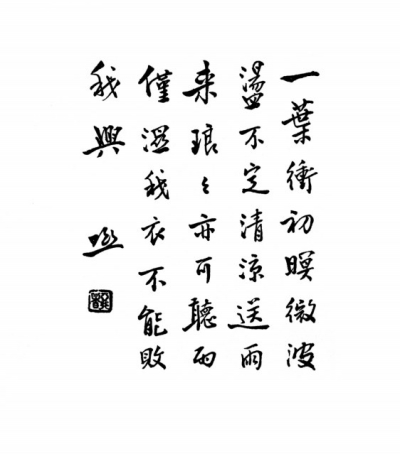

胸中块垒总难平,谁挽银河洗甲兵?天亦如人多变化,时晴时雨不分明。

我没法再写和战争有关的事了。说来奇怪,虽然大多数时候伦敦经常因为雨水过多苦不堪言,但是只要稍微干旱,伦敦人就会开始焦急地谈论雨水的必要性。我在这儿的第二年,房东太太告诉我,因为缺水,政府不准拿水管为花园里的花浇水了,听得我如坠雾中。我试着同她讨论:伦敦雨水充沛,而且英国四面环海,怎么会有水量不足的问题呢?今年同样的问题又发生了。不仅报上不断发出警告,更有趣的是,威斯敏斯特教堂的欣斯利主教已经下令,直至5月21日为止,教区内所有大小教堂每天都要祈祷降雨。过不久,雨开始下个不停。一天早上,女仆进来整理房间,我们如常打招呼,说些跟天气相关的话。我表示,就快下雨了。她立刻答道:“噢,我们需要雨水。”我真没想到她会那么说。她接着说:“我不喜欢雨,但我们得祈祷下雨,农民太需要雨水了。”另一天,我在尤斯顿街等巴士,一名男士停下和站在我身边的人说话。第一个人说:“真不幸,又下雨了。”但第二个人立刻就回答:“噢,我们农民需要这雨。这雨对我们而言是无价的。”第一个人仅说了声“我知道”,便继续往前走了。很显然,他是伦敦人。我一直没弄懂,雨水怎么那么听话,祈祷之后,便下来了!

说来奇怪,但事实上,每逢干旱,我们也会祈雨。我必须告诉读者,我们的夏天通常非常干,每年总有至少三四个月阳光极端炙热。依据古老习俗,夏季祈雨祭典上,我们会在祭坛献上珠宝、绸缎,敲钟打鼓,毕竟雨水对农作物非常要紧。接下来,地方官员有时会发布告示,禁止屠宰动物,以取悦佛祖。我小时候还看过更有趣的事,一群道士在龙王庙的祭坛上为求雨大做法事。土地公和海龙王都有呼风唤雨的本事。道士也许天天祈雨,忙个不停,可天空就是飘不下一滴雨。这时土地公或海龙王的神像就会给请下神坛,放在座椅上,摆在户外炙热阳光下。在中国各地,这类习俗又不完全一样。虽然没人敢直说想处罚神明,让他们也尝尝民间干旱高温之苦,可实际上做的就是这么回事。一旦木雕脸上的油漆开始在阳光下化开,人们就会说神明太热,流汗了,还会说,连神明也受不了这高温,就快下雨了。没错,长时间干热之后,总会下起倾盆大雨!那是事实。谁能怀疑神明的法力呢?我觉得科学家是在无事找事,可还喜欢解释,水蒸气凝结成水珠后,从天空降下就成了雨水。

中国人喜欢风,也喜欢雨。不光是我们的文人写了许多诗歌文章赞美风和雨,几个世纪以来,画家也由两者得到许多灵感。马远和夏珪是宋朝两位杰出画家,擅长以水波和树枝表现风吹动的方向。同时期的米芾和其子米友仁发明了一种新技法表现暴雨和毛毛雨。所有出色的中国画里多少都蕴含了风和雨。不只山水画如此,即使画的只是一枝竹、几棵松、一朵花,观画的人也都感觉得到其中的风或雨。我们的大师说过,他们喜欢对着风雨作画,因为心绪得以随之沉淀,画上的感觉也比较丰富。

我们一位文人说过,雨水使白天变短,黑夜变长。正是这样,诗兴开始涌现。在这儿且容我引用一段苏东坡的《喜雨亭记》:

亭以雨名,志喜也。古者有喜,则以名物,示不忘也。……“……始旱而赐之以雨。使吾与二三子得相与优游以乐于此亭者,皆雨之赐也。其又可忘耶?”既以名亭,又从而歌之,曰:“使天而雨珠,寒者不得以为襦;使天而雨玉,饥者不得以为粟。一雨三日,伊谁之力?民曰太守。太守不有,归之天子。天子曰不然,归之造物。造物不自以为功,归之太空。太空冥冥,不可得而名。吾以名吾亭。”

这只是个例子。许多知名厅堂被命名为“清风”或“大风”等,并没有迷信之意,只不过想纪念风雨带来的乐趣。我也继承了这习惯,因此,我喜欢伦敦的风和雨。

(本文摘自《伦敦画记》(英汉对照),蒋彝著、阮叔梅译,外语教学与研究出版社2017年8月第一版,定价:55元。“哑行者画记”系列另有《湖区画记》《牛津画记》《爱丁堡画记》)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇