我写诗的数量,随着年龄的增长而减少,这并非说明我对诗歌的热爱在消退。诗是激情的产物,诗的激情确实更多和青春相连,所以诗人的特征常常是年轻。然而这种年轻应该是精神的,而非生理的。只要精神不老,诗心便不会衰亡。

“写作对有些人来说也许是一种追求时髦、与时俱进的事业,而我却始终认为,这应该是一件以不变应万变的事。这是我自己选择的一种生活,是我的人生。”万变的是世事,是永远花样出新的时尚,不变的应该是一个写作者的心境,是他对人生的态度,即所谓在喧嚣中寻宁静,在烦扰中求纯真。几十年的写作中,赵丽宏保持的就是这样一种心境。

“文革”中他曾在故乡崇明岛插队落户多年,在那段孤苦艰难的岁月里,他干过最脏最累的活,挨过饿,受过冻,在风雪中赤着脚在海滩上挑土筑堤,在烈日下割麦插秧挑大粪,经常是蓬头垢面,一身臭汗。然而经历了那么多苦难,赵丽宏却始终保持高雅的精神状态和文章格调。

他说,人生经历中的苦难,和行文的雅俗,其实并无直接关联,关键是看行文者的精神状态,看行文者对人生和文学的态度。苦难的人生,可以孕育催生高雅的文字,有些人享尽荣华富贵,却有可能庸俗附身,终生无缘高雅。

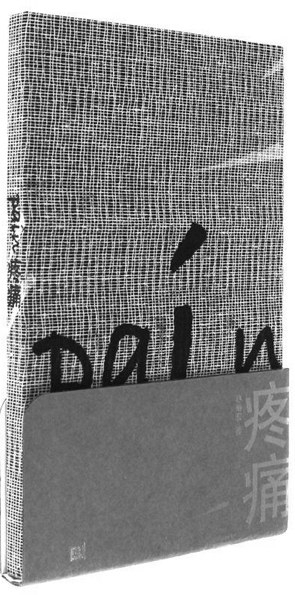

安静地写作,真诚面对,却一次次斩获大奖。赵丽宏的散文集《诗魂》曾获新时期全国优秀散文集奖,《日晷之影》获首届冰心散文奖。2013年,他又摘取了塞尔维亚斯梅德雷沃城堡金钥匙国际诗歌奖的桂冠。前两年开始写起儿童文学并获得好评,近期出版的诗集《疼痛》,英译本已由美国BetterLink出版社出版,《疼痛》的塞尔维亚、保加利亚和西班牙语的翻译出版也将在2017年在不同的国家出版。

回望几十年的写作,赵丽宏发现自己走过的是一条曲折迂回的路。年轻时追求过绮丽的文风,曾经不断地求变求新,希望在文体上有所创建。如今,他则越来越归于平淡质朴,用简单平实的文字抒发深挚的情感,表达曲折的思想,这将是他持之以恒的追求。

中华读书报:很多人认为,诗歌是年轻人的事情,您从60年代开始写诗,写了40多年,还在继续写,为什么您的诗歌创作能保持这么久的生命力?

赵丽宏:我最初的诗作,是写在“插队落户”的岁月中,还不到二十岁。那些在飘摇昏暗的油灯下写的诗行,现在读,还能带我进入当时的情境,油灯下身影孤独,窗外寒风呼啸,然而心中却有诗意荡漾,有梦想之翼拍动。可以说,诗歌不仅丰富了我的生活,也改变了我的人生。诗歌之于我,恰如那盏在黑暗中燃烧着的小油灯,伴我度过长夜,为我驱散孤独。人人心中都会有一盏灯,尽管人世间的风向来去不定,时起时伏,只要你心里还存着爱,存着对未来的希冀,这灯就不会熄灭。和诗歌结缘,是我的幸运。我写诗的数量,随着年龄的增长而减少,这并非说明我对诗歌的热爱在消退。诗是激情的产物,诗的激情确实更多和青春相连,所以诗人的特征常常是年轻。然而这种年轻应该是精神的,而非生理的。只要精神不老,诗心便不会衰亡。

中华读书报:诗歌评论家唐晓渡评论您的新诗集《疼痛》是“心灵之痛。人生之痛。岁月之痛。语言之痛。”35年前,您悟及“痛苦是基石”为自己刚刚出港的文学之舟压舱,如今又出版《疼痛》,“痛”在您的创作中是否有特别的意义?

赵丽宏:《疼痛》是我最近出版的诗集,收入其中的都是近年的新作。其中只有一首旧作《痛苦是基石》,写于1984年。在编这本诗集时,我浏览了年轻时的文字,发现这首当年曾经无法收入诗集的旧作,现在读来依然心生共鸣,时过30多年,那种来自生活的感受一脉相承。这本诗集中的诗歌排序是由近而远,近作在前,旧作在后,《痛苦是基石》是最后一首。唐晓渡是一位概括能力非常强的评论家,他总结的这四个痛,也引起我的思考。诗中出现“痛”的意象,并非仅是生理之痛,更多来自精神层面,源自生命流逝的沧桑,也发自对世道曲折的感慨。“岁月之痛,语言之痛”,是评论家的妙语,对诗的意境是一种独特的提示。

中华读书报:据说您有几首诗完全是梦中出现的。比如《重叠》,一句一句都是梦中出现的,而且非常清晰。这在作家来说,是否也是可遇不可求的一种状态?

赵丽宏:是的,诗集中有好几首诗写到梦,展现了梦境。我是一个多梦的人,从小就喜欢做梦,常常有非常奇特的梦境。有时侯现实的生活会在梦境中以异常的方式延续,有时候会在梦中走进天方夜谭般的奇境。梦境一般醒来就会模糊,会忘记。但如果一醒来就赶紧写几个字记下来,梦境便会围绕着这几个字留存在记忆中。有时写作思路不畅,睡梦中会继续构想。《重叠》这首诗,确实是梦中所得,混沌的梦境中,有一个清晰的声音,一句一句在我耳畔吟诵回萦,吟毕梦醒,我用笔记下了还能记起的这些诗句。《迷路》是写在梦中遇到去世多年的父亲,整首诗,是对一场奇异梦境的回顾,也是对父亲的思念。这当然是几个偶然的特例,可遇不可求。写诗不能靠做梦,但是诗的灵感如果在梦中降临,那也无法拒绝。

中华读书报:写了这么多年,您觉得自己的诗歌在形式和意境、内涵上有何变化?

赵丽宏:《疼痛》出版后,有评论家和同行认为这是我的变法之作,和我年轻时代的诗风有很大改变。一位评论家说我“以一个完全陌生的诗人形象重新站立在读者面前”,说得有些夸张,但确实是很多读者的看法。其实我还是原来的我,只是写诗时改变了原来的一些习惯。年轻时写诗追求构思的奇特,形式的完整,语言的精美。诗作吟咏的对象,大多为我观察到的外在天地,写我对世界对人生的实在的感受,每写一首诗,都要力求清晰地表达一种观点,完成一个构思。而这几年写的诗,更多是对人生的一种反思,也是对我精神世界的一种梳理。经历了大半个世纪动荡复杂的时事,追溯以往,来路曲折,并非一目了然。

这本诗集中的作品,不求讲明白什么道理,只是通过各种意象片断地袒示自己的心路历程,也许不是明晰的表达,但是对内心世界的真实开掘。我并不在乎别人怎么看。如果说,年轻时写诗是对外开放,现在的诗,更多的是向内,向着自己内心深处的灵魂所在。每一首诗的孕育和诞生,都有不一样的过程,有灵光乍现瞬间完成,也有煎熬数年几经打磨。一首诗的完成,也许源于一个词汇,一句话,一个念头,也许源于一个表情,一个事件,一场梦。但是一定还有更深远幽邃的源头,那就是自己人生和精神成长的经历。

中华读书报:近年来您开始涉足儿童文学领域,为什么?

赵丽宏:虚构的小说,不能仅止于展示黑暗,渲染罪恶,不能止步于人性的堕落和生命的毁灭,儿童小说,更是如此。如果作者的目光只是停留在黑暗和恶行,满足或者沉浸于渲染揭露,向读者描绘一个看不到希望和前途的绝望世界,那不是文学的宗旨和目的,真实的历史也并非如此。儿童小说,应该向小读者展现人间的真善美,让孩子领悟生命的珍贵,即便在困厄中也能看到人生的希望。《渔童》这部小说,就是我在这方面的尝试。

中华读书报:在《童年河》和《渔童》中,都有您童年和少年时代的生活影子。这样的写作,对您来说有何意义?您认为对当下的孩子们来说,会不会有些隔膜?在语言和故事上,您是否会考虑刻意迎合现在的孩子们的趣味?

赵丽宏:儿童小说用什么样的语言,用什么样的故事结构?是否会要和我以前的创作做一个切割,用截然不同的风格和方式来叙写?是否要俯下身子,装出孩子腔,以获取小读者的理解和欢心?我觉得没有这样的必要。我相信现在的孩子的理解能力和悟性,真诚地面对他们,把他们当朋友,真实地、真诚地向他们讲述,把我感受到思想到的所有一切都告诉他们,他们一定能理解,会感动,使我不至于白白耗费了心思和精力。诚如写了《夏洛的网》和《精灵鼠小弟》的E.B.怀特所言:“任何人若有意识地去写给小孩看的东西,那都是在浪费时间。你应该往深处写,而不是往浅处写。孩子的要求是很高的。他们是地球上最认真、最好奇、最热情、最有观察力、最敏感、最灵敏,也是最容易相处的读者。只要你创作态度是真实的,是无所畏惧的,是澄澈的,他们便会接受你奉上的一切东西。”

中华读书报:创作诗歌和儿童文学作品,都需要纯净的童心。我想,您在这样的年纪,写这样的作品,应该不会是偶然的。您自己认为呢?

赵丽宏:其实,作家写儿童题材的作品,是很自然的事情,这并不是赶时髦凑热闹。每个作家都有童年,几乎所有作家都以不同的方式写过自己的童年生活。有些作家的童年回忆,并没有被人看做儿童文学,有些作家写童年生活,就被看成了儿童文学。这里大概有一个分界。有的作家写童年回忆,并不是为了给孩子看,只是以一颗历尽沧桑的成人之心回溯童年时光,传达的还是成人的看法和感情,即便是虚构的作品,也是如此。这类文字,适合成人看,不被看做儿童文学很自然。有些作家写童年生活时,老去的童心又复活了,写作时,一颗心又回到了童年时光,作品的视角是孩子的,文字中的情感和趣味也是孩子的,人生的喜乐悲欢,在童年的生活中都可以得到体验。这样的作品,成人读者有共鸣,孩子也喜欢读,这大概就是被人称为“跨界”的写作吧。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制