一

1965年,28岁的年轻历史学家魏斐德(FredericE.WakemanJr.,1937-2006)在他的老师列文森(Jo⁃sephR.Levenson,1920-1969)的指导下,完成了题为《1839-1861年间华南的社会动乱》(SocialDisor⁃derinSouthChina,1839-1861)的博士论文。论文探讨的是从鸦片战争到太平天国运动这一时期的华南,特别是广州一带的社会问题。拿到博士学位后的魏斐德,成为了加州大学伯克利分校年轻的历史学助教。1966年他将自己的博士论文改名为《大门口的陌生人:1839-1861年间华南的社会动乱》(StrangersattheGate:SocialDisor⁃derinSouthChina,1839-1861),作为一本专著由位于伯克利的加州大学出版社出版。

魏斐德的第一部著作就选择了涉及人类历史上地域最广、结构最复杂的政治体当中的两个——中华帝国和英帝国——作为研究对象。在波澜壮阔的西方与中国的冲突中,他成功地描绘出了一个动态变化的华南的社会情况。他一直在观察鸦片战争前后社会阶层的变化情况,而不是对一些历史上静止的事件作描述。太平天国表面上是一场真正动摇了清朝统治的革命,实际上它的产生和结果都与世界经济和政治有着极为密切的关联。

二

16世纪以后,广东省同中国其他地方一样,经历了人口爆炸。当时,马铃薯和花生已经由欧洲人从美洲传入,这些作物对种植的环境要求不高。1787年广东的人口仅有1600万,而到了1812年便增长至1900万,增长率达19%。尽管受到鸦片战争的影响,1842年广东的人口还是创历史地增至2600万,增长率高达36%。(魏斐德:《大门口的陌生人》)全球化使得广东的人口在一个很短的时间内得到了迅速增加。

实际上1800年前后,广州以80万人口成为世界第三大城市,人口数量仅次于北京(110万)和伦敦(90万)。(于尔根·奥斯特哈默:《世界的演变:19世纪史》)当然自19世纪30、40年代开始,欧洲城市化的速度急剧加快。到了19世纪中叶,工业化使得英国成为多数人口居住在大城市的第一国家。到了1881年,英国城市居民甚至占总人口的1/3。(乔尔·科特金:《全球城市史》)

魏斐德认为,18世纪后半叶以来,“在这段湮没无闻的时段中,一个新的全球性历史正在形成。一个欧洲的船长为运香料、丝绸而航行16000海里已成为可能。随着时间的推移,甚至英国、荷兰的船主们统治半个地球以外的地区也成为可能。克莱夫在普拉西的胜利,标志着人类发展的一个新阶段——‘第三世界’的欧洲化——的开始”。

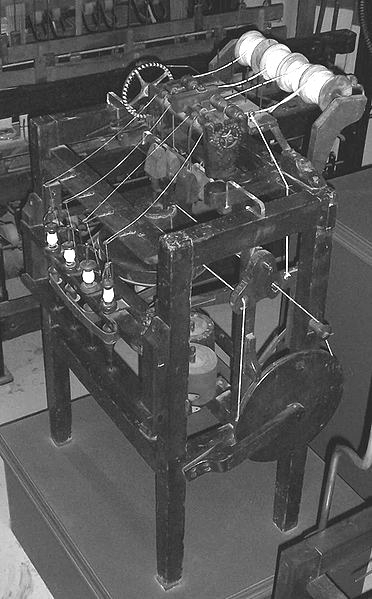

而此时的欧洲本身也在发生着巨大的变化:“到1768年时,珍妮纺纱机及阿克莱特纺织机在英国被用于纺棉。15年之后,柯特的炼铁法把生铁精化。到1835年,甚至法国落后的冶金工业,也生产出了三十多万吨生铁。阿尔弗雷德·克虏伯把蒸汽机引进给受苦的炼钢工人们。无论好坏,地球正在变为一个新的、经济上不同的工业世界。”而正是英国人的入侵,使得原本处于世界两极的西欧与东亚在广州得以相遇。

三

魏斐德认为,19世纪中叶广州乡村的败落受到了1847年英国商业危机的直接影响。“随着英国机器纺织品进口量日益增加,一些这样的家庭(指靠家庭纺织赚取额外收入者——引者注)失去了这些额外收入。……1853年,有报告说,因为样布价格便宜,顺德县一半的妇女已放弃纺织。1870年,番禹县也有类似的报告。”

太平天国叛乱的原因是多方面的,在魏斐德看来,鸦片战争是其中重要的原因之一:“鸦片战争对广东、广西两省的山村产生的影响,同美国内战对中西部和西南部产生的影响几乎相同。”“于是在战后的头一年,广州的商业几乎瘫痪……”这样的冲击使得华南自给自足的自然经济形式受到重创,乃至完全被打破。

实际上,《南京条约》(1842)和《虎门条约》(1843)签订以后,新的通商口岸被开辟,红茶乃至浙江、安徽的茶叶自然地流向上海。上海在近代经济生活中的重要性被凸显的同时,广州的地位被严重削弱了。“北江上游及梅岭通道的船夫和苦力突然间失去了工作。他们在远处运茶线路上的同行仍同往常一样工作,而他们作为长江流域南部老式运输的主要中间运转人,却失业了。梅岭地区10万失业的脚夫和北江流域上万名贫困的船民成了秘密社会或匪帮的现成招募对象。由于骚乱增加,可搬运的货物减少,失业更加扩大。这种恶劣的循环,对华中和广州都是灾难。到太平军在这些地区作战时,船民与苦力都卷了进去,广州的茶叶贸易额几乎下跌到了只有原来的一半。”上海逐渐取代广州成为了茶叶、生丝等大宗货物的交易中心位置后,广州也不再是中国最大的港口了。因此,鸦片战争的所谓冲击应当成为当时社会动乱的最主要的原因之一。

太平天国运动所引发的战争,在当时并非世界上唯一的战争。当时的欧洲从1853年至1871年进入了持续18年的战争时期,发生了五次均有大国参与的战争:1853-1856年的克里米亚战争、1859年的意大利战争(交战双方一方为法国及皮埃蒙特-撒丁王国,另一方为奥地利)、1864年的普丹战争、1866年的普奥战争或称德意志内战、1870-1871年的普法战争。除了欧洲之外,在其他的地区也发生了大规模的内战,如美国内战(1861-1865)等。奥斯特哈默将这一时代称作“一个世界范围内的暴力冲突爆发期”。

四

而马克思(Karl Marx,1818-1883)却指出了中国革命(太平天国)直接导致了资本主义世界的经济危机的结果。马克思认为,太平天国使得中国经济衰退,无业游民和失业人数剧增,导致了社会的无序。中国这个对于英国来讲的巨大市场,此时“突然缩小,那么危机的来临必然加速,而目前中国的起义对英国正是会起这种影响”。实际上,英国革命仅仅是欧洲革命的先兆:“可以大胆预言,中国革命将把火星抛到现代工业体系的即将爆炸的地雷上,使酝酿已久的普遍危机爆发,这个普遍危机一旦扩展到了国外,直接随之而来的将是欧洲大陆的政治革命。”(马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集·第二卷》)

魏斐德认为,华南地区乡村自给自足经济的衰落,与商业性农作物的发展,在时间上是一致的。由此产生了单一耕作的经济,这使得农民为国内甚至国际的市场价格波动所左右:“如1847年危机的影响,而不仅仅是气候或灌溉等‘传统’变化的影响。”而处于经济和贸易中心地位的城市的发展,使得城乡之间产生了很大的敌意。魏斐德认为,“这对19世纪40、50年代间的反洋人运动的进程产生了很大影响。”这一全球化经济的结果是“1820-1850年间,……广州吸引了许多一无所有的破产农民——男人、女人,他们构成了城市里的乞丐、小偷等城市游民”。

魏斐德从来不认为中国近代史可以游离于世界史之外,具有所谓的特殊性。他一直用比较的视角来看待中国近代史的事件,以欧洲历史中的历史事件为例来说明中国的事件,这样的一个比较的视角有利于英语读者对一些中国近代史事件的理解。在解释广东的“贼”“盗”和“造反的秘密社团”三种叛乱者中的“贼”时,魏斐德指出:“同西西里的黑手党一样,中国的‘贼’也依赖于秘密社会的纽带而聚集起来。与黑手党不同的是,他们的首领不是农村地主。”团练使得阶级利益的分化超越了血缘关系,使得愈来愈多的人开始加入超越宗族的秘密社会。魏斐德同样用意大利的例子予以说明:“这种现象并非中国独有。南欧,尤其是西西里地区也发生过同样的分化。……产生黑手党的原因,也创造了三合会。”

在分析由于英国人进入广州市而引起的市民暴动时,魏斐德也举欧洲的例子对此进行了横向的比较:“欧洲中南部一些尚未工业化的城市也曾有过这样的暴民。在那里,城市本身没有或几乎没有工业,平民生活在住宅区、教堂或上流社会之外。这一点使罗马、那不勒斯、巴勒莫或伊斯坦布尔等城市同伦敦和弗莱明这样的城市有明显的区别。在工业城市,同业公会才是民众的社会组织的基本形式。广州虽然有一些工业,但它的行会仅仅是一种保护性的基本形式,并不代表一种明确的阶级利益。政治行动是以城市为核心的,充满着城市的爱国主义,而并非忠于某一特定的阶级。”因此,广州市民的不满,以及由不满而产生的暴乱并非当时在中国的特有现象:“费莱明叛乱、瓦特泰勒起义和泰波利分子都认为他们的统治者与外国人站在一起、利益一致,他们强烈的仇外情绪是同不甚明确的社会不满联系在一起的。”尽管中国的社会有其自身的特点,但“中国例外论”的观点依然是站不住脚的。

五

魏斐德并不认为可以在民族的历史与世界历史之间划一条简单明了的界限,他反问道:“难道不正是不同地区历史的交错塑造了此时此地的历史吗?中国村民向一个英国人投石头,巴麦尊(Palm⁃erston)在伦敦白厅(WhiteHall)发怒,白厅向北京施加压力,广东省一个农民被斩首。各个地区发生的事情编织进了世界历史,中国发生了变化。”

以前在德国,有人会开玩笑地说:就像在中国倒了一袋大米那样重要(Esistsowichtigwiewenn inChinaeinSackReisumfällt.意思是说,完全不重要,在中国的某地倒了一袋米的话,跟我们欧洲一点关系都没有)。但近代以来的情形完全不同了,无论中国发生了什么,对世界而言都很重要;同样,世界上发生的任何事也会对中国产生影响。

因此,魏斐德希望藉此打破传统历史研究中的一些观念,将1839-1861年间的华南社会史置于广阔的相互关系情境中来予以理解和考察。由于全球经济的一体化,在冲击-回应的互动网络体系中,更容易看出其中的互动和影响来。

全球史和普世史、世界史相比,其原则性的区别在于,全球史并不是世界的整体历史。经常被人诟病的欧洲中心主义实际上是不存在的,欧洲以外的过去都被置于同等的地位,全球的历史都交织在了一起。同样,以历史哲学为基础的目的论(Teleologie)亦不复存在。

由于两次鸦片战争的历史与政治史、经济史、军事史交织在一起,以地方社会史、民众史为主线的《大门口的陌生人》也不可避免地与上述的主题交叉,这在20世纪60年代的中国近代史的编纂中并不多见。在写作此书的时候,魏斐德已经有明确的运用跨学科研究方法的意识,力求将社会学、经济学、地理学等其他学科的理论和方法运用到他的研究中去。他特别指出:“我认为我们应该用当代的方法,从当代的角度来研究过去,必须把政治性的现象和社会经济的改变联系起来考虑。”(魏斐德《关于中国史研究的几个问题》)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制