为纪念威廉·莎士比亚逝世400周年,凤凰卫视的凤凰大视野节目组正在制作一个五集系列节目,题目是“当莎士比亚遇见汤显祖”。日前导演张钧采访本文作者时,问的第一个问题就是,署名莎士比亚的那些剧本真的是莎士比亚写的吗?可见莎剧的作者究竟是谁,对许多人来说,仍是一个谜。

莎士比亚在伦敦戏剧界崭露头角是在1592年,那一年人们注意到一个名叫莎士比亚的戏子写了几部英国历史剧,上演后十分卖座。这只“一飞冲天的乌鸦”令一位身为大学才子然而此时却穷困潦倒的作家罗伯特·格林愤愤不平,于是撰文对莎士比亚进行了含沙射影但明眼人一看就明白的讥讽。格林的这篇文章成为莎士比亚在伦敦从事演出和创作的最早书证。然而有关1592年之前莎士比亚生平的直接书证,在很长一段时间仅限于以下4条:

一、1564年4月26日,在英国沃里克郡埃文河畔斯特拉特福镇,约翰·莎士比亚出生不久的男婴在当地的圣三一教堂接受洗礼,得名威廉·莎士比亚。

二、1582年11月27日,18岁的莎士比亚与26岁(一说25岁)的安妮·哈瑟维在沃里克主教法庭登记结婚。

三、1583年5月26日,二人所生的女儿在当地教堂接受洗礼。

四、1585年2月2日,二人的孪生儿女在当地教堂接受洗礼。

由于莎士比亚在1585年到1592年间的人生轨迹没有留下只言片语的证据,研究者们将这7年称为莎士比亚的“迷失之年”。2008年有人发现,位于伦敦威斯敏斯特的女王长凳法庭在1588年至1589年间受理了一桩案件,该案的起诉书里有莎士比亚的名字,起诉书的落款日期是1588年米迦勒期(即秋季)和1589年10月9日。这样终于有了一条书面证据证明,这期间伦敦有一个名叫莎士比亚的人遭遇了一场官司。但是这份起诉书里的莎士比亚这个名字却说明不了什么问题,因为它无法证明1585年埃文河畔斯特拉特福镇那个得了一对孪生儿女的莎士比亚和7年后伦敦剧坛上出现的莎士比亚是同一个人。1616年4月25日,有记录显示莎士比亚葬于家乡的教堂,墓志的最后一句话是“他卒于4月23日,享年53岁”。这是有关莎士比亚生平的最后一条直接证据。

斯特拉特福镇上的威廉·莎士比亚,家境还算殷实。父亲约翰·莎士比亚主要经营制革和皮手套生意,做过镇上的治安官,接着又做过一任镇长。威廉小时候很可能在镇上的免费文法学校接受过基础教育,学过一些拉丁文,然而直到1585年,他所受的教育以及他的文学素养和生活阅历,应当都比较有限。可是伦敦的那位戏子兼剧作家莎士比亚创作的剧本,从题材来看,既有古代历史传说,又有近代宫廷秘闻;从场景来看,既有大不列颠的城镇乡村,又有欧洲各国的异域风情,甚至还有新世界的蛮荒海岛;从所塑造的人物来看,上起帝王将相、才子佳人,下至地痞流氓、奴仆妓女,各色人等,性格迥异,形象饱满,令人难忘;从台词来看,既有阳春白雪的素体诗,又有下里巴人的俚俗语;从剧本结构来看,故事情节跌宕起伏,往往出人预料,却又合情合理,草蛇灰线,连贯缜密;最重要的是,从剧本所反映的意识形态来看,作者无疑具有广博的人文情怀和超前的思想意识。问题是,这么一大批优秀剧作真的出自斯特拉特福镇那位手套商儿子之笔吗?

19世纪中期,随着人们对莎士比亚的推崇达到巅峰,对莎剧的作者的真实身份,也开始有人提出质疑。一个半世纪以来,先后曾有约80个不同的人被提名为莎剧作者候选人,其中4个人可能性最大,即17世牛津伯爵爱德华·德威尔、六世达比伯爵威廉·斯坦利、剧作家克里斯托弗·马娄、哲学家弗朗西斯·培根。倒莎派由于拿不出确凿证据证明自己的怀疑,所以一直受到莎学界绝大多数学者的排斥,然而护莎派能拿出的比较过硬的证据仅有两条:一、莎士比亚在其1616年3月25日签署的遗嘱里要求“留给我的同事约翰·贺明吉、理查·伯比奇和亨利·康戴尔每人26先令8便士,供他们买指环”,目的显然是为了在自己的葬礼上佩戴。这些人都在国王伶人剧团与莎士比亚共事,其中贺明吉和康戴尔后来主编了1623年出版的第一部对开本莎士比亚全集。二、本·琼森在为这部全集写的缅怀诗中这样称颂自己的这位朋友:

来自埃文河的天鹅风度翩翩,在我们的水面益发仪态万千,一次次腾飞于泰晤士河两岸,让伊丽莎和詹姆士叹为观止!

这里说的“伊丽莎”和“詹姆士”即女王伊丽莎白一世和英王詹姆士一世。通过赞叹埃文的天鹅在泰晤士河的卓越表现,本·琼森以隐喻的形式在斯特拉特福镇的莎士比亚和伦敦的莎士比亚之间画了一个等号。

然而倒莎派对这样的证据并不买账,他们认为前一条证据仅证明莎士比亚和剧团其他成员之间的同事关系,不能证明这位莎士比亚就是莎剧的作者。至于本·琼森缅怀诗里提到的“来自埃文河的天鹅”,指的也不一定就是斯特拉特福镇的莎士比亚。

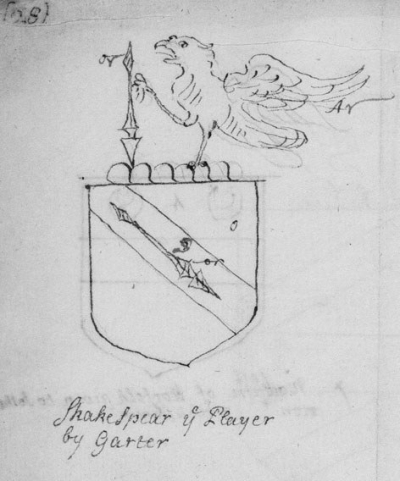

为了寻找更多有关莎士比亚生平的直接证据,研究者们一直在不懈努力。2016年6月29日,《纽约时报》刊登文章,“莎士比亚:演员、剧作家、出人头地者”,报道美国华盛顿福尔杰莎士比亚图书馆手稿部主任希啬·沃尔夫最近发现了一批关键证据——13幅绘制于16世纪末至17世纪初的莎士比亚家族盾徽草图,其中一多半图上有“戏子莎士比亚,袜带骑士绘”(Shakespearetheplayer,byGarter)等字样。Player一词,既有“戏子”之义,又有“伶人;演员”之义;Garter一词是“袜带骑士盾徽长”(GarterKingofArms)的简称。为了说明袜带骑士盾徽长是个什么官职,得先从盾徽说起。

中世纪欧洲,武士们(knights)都是骑马打仗,于是knight的中文对应词一般是“骑士”。在战场或比武场上,骑士们全都头戴护面头盔。由于无法辨认彼此的身份,于是大家便在各自用的盾牌上画上带有自家特征的图案,或在各自穿的甲胄外面套上一件绣有这种图案的丝绸背心,这种外套便称为“甲胄外套”。后来盾牌或甲胄外套上的这种图案遂逐渐演变成各家的盾徽。由于可以世袭,盾徽遂成为一个人家族功绩、地位和谱系的象征。

Garter的本义是“袜带”,即骑士们用来将长筒袜袜口扎紧以防脱落的窄皮带。据说英王爱德华三世1344年成立了一个“袜带社”,成员由他本人、长子威尔士亲王和24位最高级别的骑士组成。袜带骑士一律使用蓝色袜带,以“心怀恶意者可耻”为座右铭。图1是该社的社徽,外面一圈是蓝色袜带,上面印有金色座右铭,中间是圣乔治红色十字盾徽。1415年亨利王五世设立了“袜带骑士盾徽长”一职,掌管朝廷的礼仪和王公贵族的盾徽事务。1483年查理王三世设立盾徽院(CollegeofArms),正院长的头衔是“袜带骑士,主盾徽长”,副院长的头衔是“省盾徽长”。盾徽院决定盾徽的等级,负责盾徽的设计、制作、审批、颁发,记录被授予盾徽家族的族谱。盾徽院的官员称为“司礼官”(her⁃alds),正副院长即“主司礼官”(chiefheralds),因此盾徽院又称为“司礼院”(Heralds’College)。Herald最初用来指称代表王公贵族出使四面八方的使节,王公贵族出行时,他们担任先行官;两国或两个贵族之间发生冲突,他们发挥先礼后兵的作用,我们可以称之为“司礼官”。司礼官由王室任命,大都出身贵族。除了担任使节外,他们的一个重要职责是担任骑士比武大会的司仪,为此他们得熟悉各位骑士的家庭背景及其盾徽,才能做好解说工作。盾徽和宗谱是礼法的重要内容,于是有关事务便由司礼官负责,有关盾徽和宗谱的研究便称为“司礼学”(heraldry)。英汉词典提供的中文译名一般是“纹章学”“纹章”一词不如“盾徽”或“徽章”意思清楚。

起初,盾徽仅为王公贵族享有。由于它象征着家族的身份和地位,到了16世纪,各行各业的成功人士也纷纷向盾徽院申请盾徽。莎士比亚的父亲约翰也曾在1575年前后为自己申请过,但未获成功。20年后,儿子威廉如日中天,于是再次代父亲提出申请,花了10到20英镑的申请费(当时当地一名中小学教师的年薪不过20英镑),莎士比亚家族终于在1596年10月20日如愿以偿。

莎士比亚家族的盾徽大概是什么样子,我们早已知道,因为莎士比亚墓碑的上方就有(图2)。另外,早在1908年之前就已经有7幅莎士比亚盾徽草图被3家机构收藏,位于伦敦的英国盾徽院藏有4幅,牛津大学图书馆藏有1幅,美国的福尔杰图书馆藏有2幅。这些盾徽草图与之莎士比亚墓碑上的盾徽大同小异。盾冠是一只展开双翅的隼。莎士比亚生前最喜欢这种猛禽,其著作中隼字出现的次数高于任何其他鸟名。隼的一只爪抓着一根矛(spear)的柄,用来会意构成Shakespeare这一姓氏的shake和spear(“摇动”“矛”)。盾徽本身的图案是,以一条黑带为背景,黑带上一只矛斜贯整个盾徽,矛尖与笔尖相似,矛柄与笔杆相似。这恐怕不是偶然巧合,而是暗示威廉·莎士比亚的作家身份。福尔杰图书馆收藏的草图中,有一幅的图案下方标注着“戏子莎士比亚,袜带骑士绘”的字样(如图3)。照理说,既然没有任何证据表明伦敦当时有两个同叫莎士比亚的戏子,或一个戏子,一个作家,盾徽草图和墓碑上的盾徽便构成一个证据链,证明伦敦的戏子莎士比亚和葬于斯特拉特福镇的莎士比亚是同一个人。然而倒莎派提出,这两个盾徽都是莎士比亚去世之后雕刻或绘制的,不足为凭。

2014年,福尔杰图书馆手稿部主任沃尔夫会同伦敦大学学院史学家奈杰尔·拉姆齐,在福尔杰图书馆举办了一次主题为“荣耀的象征:莎士比亚时代英国的徽章制与家族史”的展览。展后,沃尔夫开始筹划制作福尔杰图书馆在线展览“莎士比亚实录”,并准备再举办另一次展览,主题是“莎士比亚:一个偶像的一生”。2015年1月的一天,她在翻看拉姆齐编的一本书时,惊喜地发现一幅之前她没有见过的莎士比亚盾徽草图,上面写着“戏子莎士比亚”(图4)。这幅草图出自伦敦的英国盾徽院收藏的一部手稿草图集,日期为1602年前后。2016年4月,沃尔夫前往伦敦,先后在盾徽院、大英图书馆和牛津大学图书馆进一步查找资料,终于在尘封已久的一批早期现代英国司礼学手稿集中发现了12处有关莎士比亚盾徽的记录,其中一半以上有“戏子莎士比亚”的字样。5月回到美国后,她又顺藤摸瓜,在位于波士顿的新英格兰历史宗谱学会收藏的由一位名叫威廉·史密斯的司礼官在1602年至1616年间编的一部盾徽集里,发现了一幅莎士比亚家族的盾徽图案(图5)。这张图看起来更像是最后定稿,尽管已经残缺不全,但图案上方框里的WmShakespeare清晰无误,Wm是当时William的一种缩写形式;图案左上角有两行字,上行P.W.D.是PerWilliamDethick的缩写,Per等于by,WilliamDethick即当时的司礼院院长威廉·迪瑟克。

这些新发现的莎士比亚盾徽图样构成了无可辩驳的铁证,它不仅证明斯特拉特福镇的莎士比亚与伦敦的莎士比亚是同一个人,而且让我们了解到更多有关莎士比亚努力提升自己社会地位的情况。在莎士比亚父子时代,一个手套商即使做过镇长,其儿子即使是一个赫赫有名的戏子,想为自家谋得一枚盾徽,跻身于绅士阶层,也不是一件容易的事。1602年盾徽院的约克司礼官布鲁克向女王告御状,控告院长迪瑟克错误地向23个“卑微的人”(meanpersons)颁发了盾徽,“戏子莎士比亚”名列第四。两年后迪瑟克丢了官,不过莎士比亚的盾徽显然是保住了,因为福尔杰图书馆的另一位工作人员发现,莎士比亚的外孙女伊丽莎白·巴娜德的遗嘱上盖有一枚印章,从这枚印章的图案可以依稀辨认出莎士比亚的盾徽。然而莎士比亚的后人并没有将这份荣耀延续多久。他唯一的儿子哈尼特·莎士比亚早在1596年就去世了,外孙女伊丽莎白·巴娜德也死于1670年。由于伊丽莎白是莎士比亚家族的最后一人,她遗嘱上的这枚印章成为莎士比亚家族荣耀的最后一次展示。

(本文作者陈国华为北京外国语大学中国外语教育研究中心教授,程丽霞为大连理工大学外国语学院副教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制