大书·烟酒诺奖

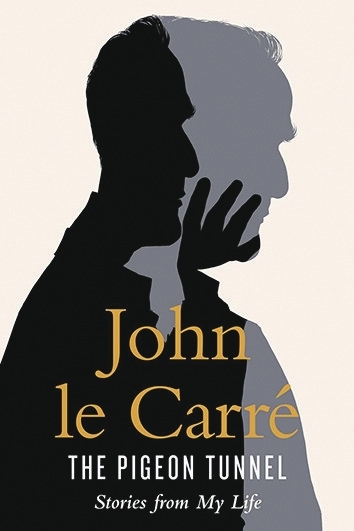

八十四岁的大师级英国间谍小说作家约翰·勒卡雷(JohnleCarré)9月8日出版了首部回忆录《鸽洞》(ThePigeonTun⁃nel),述及童年苦事、特务经历和作家生涯。

勒卡雷真名为大卫·康韦尔,曾于二十世纪六十年代早期效力于英国军情六处,但未及大施拳脚,其特务生涯便于1963年草草收场,原因是那一年叛逃到苏联的英国特工吉姆·菲尔比向苏方供出了一份英国特务名单——许多人随后被杀。勒卡雷的身份亦遭拆穿,但幸无生命危险。

他长期从文,写有二十余部谍战小说,以《自冷而来的间谍》(中译《柏林谍影》)《锅匠,裁缝,士兵,间谍》《史迈利的人马》《巴拿马裁缝》和《永恒的园丁》等最为知名。

《鸽洞》的书名源于勒卡雷青春期所见难忘的一幕:父亲带他去蒙特卡洛赌博,赌场边有个射击场,草坪下挖有多条鸽洞,里面是赌场员工从屋顶诱捕的活鸽,放出来供饱食的赌客持枪乱射,没被打死的飞回屋顶,下次再遭诱捕。

但《鸽洞》在总体上是令人愉快的回忆。自谦的、有节制的、不乏幽默感的勒卡雷还在书中讲了不少文坛逸事,比如回忆约瑟夫·布罗茨基(JosephBrodsky)的这一章:

一九八七年秋,一个大晴天。我和妻子在汉普斯特德的一家中餐馆吃午饭。我们这一位客人是约瑟夫·布罗茨基:俄国流亡者、前苏联政治犯、诗人,以及许多仰慕者眼中典型的俄国精英。我们过去几年不时听人谈起他,但说实话,今天已经不太清楚为什么要我们来款待他了。

“你们做什么都行,就是千万别让他抽烟喝酒。”他在伦敦的女主人、一位在文化界人脉广泛的女士事先警告说。他有心脏病,动不动就复发,可他不管,经常连抽带喝。我说我一定尽力,可我跟约瑟夫不熟,还是让他随便吧。

约瑟夫并不总是一位合人心意的谈话伙伴,但在午餐桌上,他表现出了非同寻常的活泼,这要多亏那几大瓶黑方威士忌,同时搭进去了我妻子一连串温和的反对,还有几支香烟,就着小鸟啄食般的鸡肉面条汤下了肚。

以我的经验来看,除了抱怨经理人、出版商和读者之外,搞文学的人之间很少有太多的话可谈——要不就是不跟我谈——回想起来,我简直无法猜想当初谈了什么,因为我们之间的差距大得不能再大了。我读过他的诗,但感觉自己需要辅导手册。我喜欢他的随笔——尤其是写列宁格勒的那一本,他在那儿坐过牢——并因他对已故的阿赫玛托娃的崇拜而动容。可是,如果非要我猜,那我可以说他从没看过我写的哪怕一个字,他也觉得没必要去看吧。

可不知道为什么,我们还是相谈甚欢,直到约瑟夫的女主人,一个优雅的高个子女人表情严肃地出现在门口。我瞄了一眼我们桌上那些酒瓶子和上方的烟云,第一个想法是,她要来大加指责了,因为我们任由约瑟夫失去了控制。但我马上意识到,她是在尽力压抑自己的兴奋。

“约瑟夫,”她上气不接下气地说,“你得了奖。”

长久的静默,约瑟夫啜着香烟,云雾缭绕,他沉下了脸。

“啥奖?”他气呼呼地问。

“约瑟夫呀,你得了诺贝尔文学奖。”

约瑟夫的手一下捂到了嘴上,好像要抑止即将脱口而出的震惊。他眼巴巴看着我,仿佛在寻求帮助:也许如此,因为我和我妻子谁都不知道他有望得诺贝尔奖,更不知道今天就是开奖的日子。

我问了他的女主人一个直白的问题:

“你怎么知道的?”

“因为我们门口来了好些斯堪的纳维亚的记者,就是现在,约瑟夫,他们想要恭喜你,然后采访你。约瑟夫!”

约瑟夫痛苦的双眼仍然巴巴地望着我,好像在说:干点儿什么啊,别让我这么傻待着。我再次转向他的女主人:

“也许那些斯堪的纳维亚的记者每个上了候选名单的人都要采访。不只是得奖的人。是所有人。”

走廊里有一部公用电话。他的女主人知道,约瑟夫的美国出版商罗杰·施特劳斯已经飞到伦敦,就是为了这个时候能随叫随到。她是个果断的女人,立刻打到旅馆找他。挂断电话时,她满面春风。

“你现在必须回家了,约瑟夫。”她温柔地说,然后摸了摸他的胳膊。

约瑟夫喝掉最后一口心爱的威士忌,痛苦地慢慢起身。他拥抱了女主人,接受了她的祝贺。我妻子和我也说了恭喜的话。我们四个人站在阳光明媚的人行道上。约瑟夫和我面对面。有那么一瞬,我感觉在他被带进列宁格勒的地牢之前,我就是这囚徒的朋友了。他带着俄国人的蛮劲,一把把我搂进怀里,然后两手抓住我的肩膀,猛地把我往后一推,我看到了他眼眶里充盈的泪水。

“现在要叭唧叭唧说一年了。”他宣布完,便忠顺地任由自己被带走,去面对审问者了。

(这是《鸽洞》的第二十二章《约瑟夫·布罗茨基的奖》。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇