蝴蝶体态婀娜,娇艳斑斓,灵动轻盈,被誉为“花间精灵”“会飞的花朵”。它们时常地出现在诗词歌赋中,是祥和美好的意象,比如杜甫的诗句“穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞”“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”,杨万里的诗句“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”。中国传统绘画中有一种画叫“猫蝶图”,在画纸上铺展开一幅猫咪戏耍与蝴蝶翩飞的场景,谐音“耄(音冒)耋(音蝶)”(八九十岁的意思),用来为老人祝寿。在许多方言中,蝴蝶的“蝴”与“福”谐音,蝴蝶就更成为吉祥的象征,从而在建筑、剪纸、织绣等各方面多有精彩的表现。

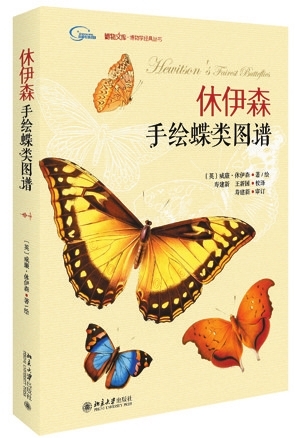

爱蝶之心,古今中外同有,英国19世纪的博物学家休伊森(WilliamHewitson,1806—1878)就将一颗爱蝶之心发挥到了极致。他本是一个土地测绘员,一名普通的蝴蝶爱好者,在从亲戚那里得到一笔巨大的遗产馈赠后,才终于有了资本,投身这个烧钱的奢侈爱好中,并把爱好变成了事业。他倾尽毕生的财力和精力,去收集、研究、绘制世界各地的珍奇蝴蝶。他关于蝴蝶的收藏,是当时欧洲最丰富、最重要的收藏,如今这些藏品都珍藏于世界各大博物馆。在没有高清相机的那个时代,他依据这些藏品所绘制的蝴蝶科学绘画,不仅比例精准,纤毫毕现,特征鲜明,而且细节考究,美轮美奂,既是科学绘画的精品,更是艺术史上的璀璨明珠。许多珍稀的蝴蝶物种还是由休伊森首度绘制并命名的。这批原本国内难得一睹真容的手绘蝴蝶画珍品,如今就静静铺陈在《休伊森手绘蝶类图谱》中,等候着一个多世纪以后的我们去欣赏、去赞叹。

《休伊森手绘蝶类图谱》中的2000多只蝴蝶千姿百态,千娇百媚。有流光溢彩的凤蝶、闪蝶,绚丽缤纷的蛱蝶、袖蝶,翅若蝉翼般剔透唯美的绡蝶,还有花纹奇异诡谲的眼蝶、环蝶。19世纪精工手绘的质感与细致,让蝴蝶之美得到酣畅淋漓的表现,即便是现代相机拍出的高清照片也无法与之媲美。

书中有许多来自世界各地的珍贵蝶种,像哥伦比亚的国蝶——塞浦路斯闪蝶,马来西亚的国蝶——红颈鸟翼凤蝶,都可以在书中窥见其动人的容颜。

书中的蝴蝶命名,有趣之处不胜枚举。比如“红颈鸟翼凤蝶”,果真有一个红色的小脖子;“臀珠斑凤蝶”,在后翅靠近腹部末端的位置,有两团橙色斑点,像极了两颗圆溜溜的珠子;“红眉豹凤蝶”,是在前翅靠近头部的位置,有两道细长的红色斑纹,就像两道红色的眉毛;“二尾蛱蝶”,后翅底部各有两个细长的凸起,好似两条尾巴;“淡黄裙柔眼蝶”,前翅浅棕色,后翅顶端也是浅棕色,只有后翅中部和下部为淡黄色,真像穿了一条淡黄色的小裙子……一路看下去,为各式各色、气象万千的蝴蝶花纹拍案称绝的同时,也不禁想为昆虫学家细致入微的观察、接地气的命名方式而点赞。

许多人会有疑问:在弱肉强食的自然界中,蝴蝶这般娇滴滴的柔弱模样,如何能躲过无数天敌的抓捕?其实从幼虫时代起,蝴蝶就把自我保护这门功课修到高分了。蝴蝶的幼虫时期是毛毛虫,有的毛毛虫有巨大的眼斑,也称假眼,从而把自己打扮成蛇的样子;有的毛毛虫全身密布刺毛,以这般狰狞的模样吓退掠食者。成虫后的蝴蝶更加擅长伪装术。比如在书中我们会看到各式各样的眼蝶、环蝶,它们总是用奇异、独特而又醒目的眼状斑纹、环状斑纹,把自己打扮成其他生物的样子,恐吓捕猎者。而各种枯叶蛱蝶,则是用设计精妙的体色、斑纹,让自己看上去和一片枯叶一模一样,从而迷惑天敌,保全性命。

蝴蝶习性上也有颇多有趣处。比如,蝴蝶和蛾子的幼虫都是毛毛虫,但蝴蝶的幼虫特别挑食,一种毛毛虫往往只偏爱很少的几种甚至一种植物,而蛾子的幼虫则食量大,且大多不挑食。许多蝴蝶产卵的形式是堆产,即会在一个地方产许多个卵,所以孵化出的毛毛虫也是兄弟姐妹结伴聚居,一起长大,一起化蛹,一起羽化,颇有团队精神。大部分蝴蝶在冬天会以化蛹的形式越冬,但斑蝶会像候鸟一样为了度过冬季而向南迁徙,而枯叶蛱蝶、报喜斑粉蝶则可以坚强地越冬存活,在万物静默的冬日晴空中飞舞出自己的色彩。

读完《休伊森手绘蝶类图谱》,使我想起十多年前的一部法国文艺片《蝴蝶》,讲的是一位喜欢收集蝴蝶标本的脾气古怪的老爷爷,带着聪明伶俐的邻家8岁小女孩一起上山,寻找令人惊艳的“伊莎贝拉蝶”的故事。“伊莎贝拉蝶”作为美的象征,贯穿全片,不仅是老爷爷的心灵寄托,也是引导小女孩与她的单亲母亲消除亲情隔阂的线索。

蝴蝶,不只是美丽!蝴蝶长久以来和人类亲密共享这个地球的阳光雨露,不但展现了生命的多样性,而且给人类带了无穷的快乐。只要我们对大自然怀着一颗赤子之心,便能在细致的观察中感受到生命精彩纷呈的美和纯粹的快乐。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇