体操教科书的产生和发展离不开其所处的社会历史条件,不同时代的社会政治、经济、文化、教育及体育学科发展变迁均会对其产生一定程度的影响。这些影响因素有些是直接作用于体操教科书,有的却是通过对课程标准或教学大纲的影响,间接指导体操教科书的编写和形成。在对体操教科书影响因素的研究中,大部分是从近现代以来学校体育思想变迁及国外教育体育思潮对体操教科书的影响这一视角来进行研究的,也有部分研究是从社会、经济、文化等其他角度,对中小学体育课程和教科书的影响因素展开研究。

民国时期影响体操教材的社会历史背景(1912-1948年)

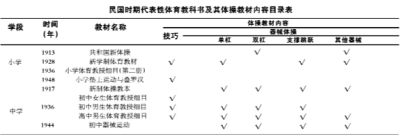

1912年中华民国成立,在民国时期的37年间,国家动荡不安,政权几度更替,教育的性质也随之发生改变,教育宗旨朝令夕改,与此同时西方的各种教育思潮不断传入我国,并被致力于学校体育改革的学者所借鉴和吸收,产生出不同的教育思想,其中军国民主义教育思想和自然主义体育思想对民国时期学校体操教育影响颇深。我们搜集整理了民国时期代表性体育教科书,如下表可看出每十年便出现一套全国通用的代表性教科书的规律。

民国成立伊始,教育总长蔡元培提出“五育”并举的教育方针,其中军国民教育最为突出,尽管此教育思想最初于清朝末期由日本传入中国,但在民国初期“五育”并举的提倡下达到高潮。在军国民主义思想的引领下,1912年9月教育部公布了民国学制系统,史称“壬子癸丑学制”。学制规定学习年限为初等小学4年,高等小学3年和中学4年,体育课目标为“使儿童身体各部平均发育,强健体质,活泼精神,兼养成守规律、尚协同之习惯。”教学内容以“初等小学以游戏为主,渐加普通体操。高等小学普通体操,男生加授兵式体操。课外还有一些户外运动或游泳。”1因此,兵式体操仍是主要教学内容,然而随着田径、球类等新型运动项目的引入,体操课与课外活动出现“双轨现象”,一方面是重视整齐、严肃的机械式锻炼,以兵式体操内容为主的体操课,另一方面是自主、活泼、愉快的球类、田径等项目的课外活动,学校体操受到冲击,体操在学校体育中的主导地位开始动摇。

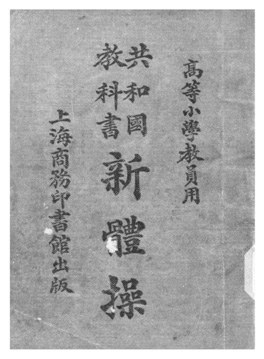

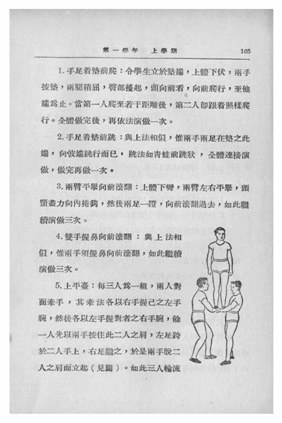

民初和北洋政府时期具有代表性的小学和中学教科书分别是《共和国新体操》和《新制体操教本》,在教材宗旨中均有提到“注意生理、精神两方面,取材适当,确合军国民教育主义”。其中《共和国新体操》供高等小学教员用,全书分三卷,每卷适用于高等小学的一个学年,按人体解剖部位分别安排各学年的教学顺序,教学内容包含基本体操、手持轻器械体操、双杠等其他器械体操,而未涉及技巧运动及单杠的内容。《新制体操教本》属中学教师用书,除教学宗旨与壬子癸丑学制一致,均包含体质、精神、习惯等方面要求外,更突出了教法的重要性,“体操为训练的教授,首重教授法,教材之选择次之,教师之技术更次之。”虽未将体操动作内容按照技巧运动、轻器械体操及器械体操的方法分类,但教材中涉及的体操内容较为全面,有基本体操、技巧运动、轻器械体操、单杠、双杠、跳箱以及其他器械体操,而且书后附图并详细介绍体操器械的规格,体现出民国初期体操器械种类和练习方法的多样性。

1918年第一次世界大战结束,积极实行军国民教育的德国战败,表明军国民教育和兵式体操已不合教育之潮流,再加上美国对华政治经济乃至教育的影响越来越大,1919年“五四新文化运动”期间,美国教育哲学家杜威来华讲学,他所倡导的“实用主义教育思想”主张教育应当从“儿童的本能、冲动、需要和兴趣出发”,强调“儿童中心主义”和“个性自由发展”,反对教师在教育中起主导作用。相应的基于实用主义教育学说的美国自然主义体育学说,也随着基督教青年会的体育活动传入中国,对推动当时的教育改革起到很大作用。1921年以大总统令公布了《学校系统改革案》,即1922年的“壬戌学制”学制,由于采用美国的六三三学段分段法,又称“六三三学制”,即我们沿用至今的小学六年,初中三年,高中三年。新学制提出七项新标准,反映出新文化运动所倡导的“民主”与“科学”精神。1923年《中小学课程标准纲要》中将“体操”改为“体育”,体育课以田径、体操、球类、游戏等为主要内容,标志着兵操在学校教育中被彻底废止。新学制中对体育课的总目标包括三个方面:“发达身体,发展运动的能力,以及培养个人品德与团体精神”2。1928年由麦克乐和沈重威编写的《新学制体育教材》顺应新学制的公布而出版,教材中多处体现实用主义教育思想,即主张以学生为中心,建立民主、平等、合作的师生关系。与民国之前教材不同的是,该书对每个教材的教学目标都作了清晰规定。该书对体育各种教材进行了分类,文中虽称此种分类无特别意义,但与2013年美国《幼儿园至12年级体育课程评价标准》中自主活动与不自主活动的分类法有共通之处,该教材内容的完备和分类方法的科学对于刚颁布壬戌学制的中国来说,具有先进的指导意义。教材中提到应用“标准试验”的方法来反应体育教授的效率,试验内容包括人体测量标准、生长的进步、医学检查的分数以及运动标准试验,而且各项测验均有相对应的“标准测验分数表”,体现其教学评价方式的先进性。

1935~1936年间,由上海商务印书馆和勤奋书局负责出版了教育部主编的第一套全国通用的体育教科书《体育教授细目》,这套教科书是自体育课以来最全面的自编教科书系列,它包括从小学到高中的所有年级的体育教科书,男、女生教材分开,一共24册,主编是吴蕴瑞。本教授细目以各学期每周教学进度来安排教学内容,条理清晰,便于参照,且忠实地反映体育课程标准的要求。而其内容分类稍模糊,技巧运动、游戏及田径素质等内容有重叠部分,未明确划分。

20世纪40年代,中国面临抗日战争和内部战争,国家致力于军事行动,国民有保卫国家民族义务,由于器械运动可以强健身体、减少意外,也可训练全民作战技能、增加国防力量,且初中年龄是训练器械的最好时期,因此教育部国民体育委员会认为器械运动是器械运动具有科学之根据,合乎生理解剖之原则,能增进肌肉与神经控制之能力,有扩大肺量,促进血运之功效,国家练兵应从锻炼身体黄金时代的初中儿童时期开始进行器械运动训练,遂编写《小学垫上运动与叠罗汉》与《初中器械运动》等教科书,特点有三:(1)书中对器械高度做了详细规定,强调了保护措施的重要性,将不同器械的保护方法详细列出,介绍了腰带形保护带和手环形保护带两种保护用具。(2)未区分男女生教材。(3)将器械上的叠罗汉作为补充教材,在课外或表演时用,培养合作。

综上所述,民国时期,政权更替,国家动乱,而体操教科书却稳步发展。在继承清末教科书的基础上,借鉴日本和美国教育改革经验,我国体育思想开始以儿童的个性发展为主,从军国民主义转变为自然主义思想。教学改革将“体操”改为“体育”,形式和包含的意义虽发生变化,但体操仍是学校体育课程中的重要组成部分。因此,体操教材在民国时期出版的数量和地位达到高峰。这也标志着在经历学制变革和教育改革等诸多因素的综合影响后,体操教科书迎来了自诞生以来最辉煌的时代。

(本文作者系北京师范大学体育运动学院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇