《白鹭》,【圣卢西亚】德里克·沃尔科特/著,程一身/译,广西人民出版社2015年6月第一版,36.00元

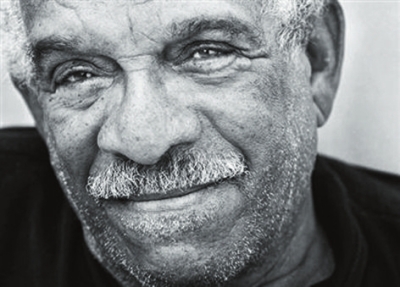

沃尔科特的诗集《白鹭》于2010年出版时,他已是一位80岁高龄的老人。这些伴随着诗人步入老迈之境的诗篇,在主题上也多围绕他关于老年、生命及生死等的沉思和自我告白来展开。

这部诗集的字里行间随处可见一位老者才具有的年龄意识,除了像《七十七岁》《年近八十》等明显的标题外,还有这样的句子:“就在我变老时。她拖着三重下巴,老了,她迷人的/微笑被网进皱纹里”(《六十年以后》);“暗淡世界里的老人,唯一的快乐是身体健康/和没有狗吠的受伤的大街里的寂静”(《西西里组曲》第9首)。诗人不管是回忆往事,还是旅行途中眺望风景时,都会觉察到年龄带给他的身体和心理的变化——疾病缠身、行动迟缓以至力不从心,当然他也清楚“那是时间的律令”。

虽然有时诗人也表现出进入老年后的某种不满足、不服输的心态,以及他老而不衰甚至像年轻人一样充满躁动或激情的姿态,如:“她最小的手势里重复着一个预言/向一位疯狂的老人,他酷爱阴郁的农牧神/即使在干旱中仍啃噬他的心”(《西西里组曲》第3首)。这带有沃尔科特一惯的巴洛克式书写的印迹。不过,更多时候他是从容、平静的——这种平静构成整部诗集的一个主要倾向:“运河散布倒影,河心如此宁静。/我静静地沉思我还能活多久”(《在阿姆斯特丹》第1首);因为,他“感到这里某种东西在终结某种东西已开始”(《在阿姆斯特丹》第2首)。

显然,这是诗人身处老迈之境的平静或沉静,但却并不同于中国古人那种弃绝尘世的,或虚无主义的甚至具有虚妄色彩的空无、决绝。相反,这部诗集中的很多篇什,可以显出他作为一个年迈之人对于生命的希冀和渴望,但这种希冀和渴望又不是一般意义上的那种获取或占有某物、将之据为己有的执着和固执。他在很多时候表现出的是一种放弃的态度,一种非常坦诚的舍弃姿态。他以一种戏谑地表达渴求的语气,表达了这种自觉舍弃的意识:

我会告诉你它们想什么:你太老了,不能/被一个如此敏捷的年轻女人动摇,也不需要她/尽管你有瘢痕性的躯干和颤抖的手(《西西里组曲》第8首)

我来意大利/太晚了,不过也许现在比年轻时要好,/那时从不满足,欢乐徒有其表,/此刻我的头发与那些遥远的山顶押韵/……/这是晚年可以承受的/真理;但是默念你受到的恩赐:那些开满/向日葵的田野,山坡上熹微的光,闻所未闻的/亚得里亚海的薄雾,而余生仍然期待/新的可能,云影追逐着一道道斜坡(《在意大利》第4首)

“云影追逐着一道道斜坡”,这是何等开阔、舒淡的心境!这样一种心境,体现的正是诗人沃尔科特步入老迈之境的睿智,而这睿智中仍然包含了一种持续的生命活力以及生命本身的智慧——“一种灵魂的美”。

正是进入老年、濒临死亡的状态,令他更加珍视爱与友谊:“爱潜藏在它下面。死/愈令人惊奇,爱愈深沉,生活愈艰辛”(《朋友之死》);“我带着要读的书:/风是明亮的,影子跃动如悲伤,/我打开他们的书,看见他们遥远的身影/临近并不断抵达,他们的嗓音被书页/中的一朵云听到,像我头脑里柔软的涛声”(《金合欢树》第3首)。在这些表述中,情与景完美融合,某种沃尔科特特有的句法和风格得到了保持。

步入老迈之境,也让诗人有机会重新审视自己的写作,实际上对老年能否继续诗歌写作的疑虑,是这部诗集的主题之一。他如此写道:“在合欢树下写作我感到如此自由”(《金合欢树》第1首);在犹疑中,他仍然保有对于写作的自觉与自信:“我的手艺和我手艺的思想平行于/每个物体,词语和词语的影子/使事物既是它自身又是别的东西/直到我们成为隐喻而不是我们自己/在一种不断发展的经验主义语言里”(《我的手艺》)。这是交织着性格与矛盾、写作与对抗的心语:“我一直保持同样的狂怒,虽然我在家里的愤怒/不合常理,身患糖尿病,爱并没有减少/虽然我的手不停地抖,但并非在这纸上。/我的渴望是身体强健,但是,如果碰巧/我所有的塔萎缩成散沙,/欢乐仍将弄湾芦苇藤,因我的笔尖/在奔赴维约堡的路上的喜悦”(《在乡村》第4首)。

“白鹭”无疑潜在地成为贯穿整部诗集的一条核心线索。这部诗集选择的“白鹭”,是一个极富形象感和鲜明特征的意象:它形体优雅、气质高贵,善于翔舞。如果仔细辨析的话,就会看到这部诗集的很多诗篇中都闪现着白鹭的影子——至少十多首诗里直接出现了“白鹭”这个意象。它似乎昭示着诗人的老年境遇:“看那些白鹭/在散乱的队列中吃力地走向草地,白旗帜/凄凉地拖在后面;它们是一位老人的回忆录中/褪色的遗憾,印好的诗节/显露出它们铰链式的翅膀,像完全敞开的秘密”(《在乡村》)第2首);同时,又象征着友谊对死亡的抗拒:“有些朋友,我已所剩不多,/即将辞世,而这些白鹭在雨中漫步/似乎死亡对它们毫无影响,或者它们像/突临的天使升起,飞行,然后又落下”(《白鹭》第6首)。甚至,它们指向诗歌写作本身:“这些破碎的诗篇像一群白鹭。”

从更内在的层面说,“白鹭”这个意象似乎为整部诗集渗入了一种飞翔的、轻盈的形体特征。这涉及这部诗集在形式、韵律方面的突出特点。整部诗集一以贯之地保持着一种舒缓的节奏,这既是一种延续了沃尔科特以往诗作中阔大而有气势的韵律,又是能够恰如其分展现他步入老境后特有心态的舒缓语调。在很大程度上,“白鹭”从形体上保证了这部诗集结构的完整性,句式的一以贯之,以及音韵的协调性。如同他在《白鹭》组诗第一首末尾四句表述的:“接受这一切,用相称的句子,/用镶嵌每个诗节的雕塑般的结构/学习明亮的草地如何不设防御/应对白鹭尖利的提问和夜的回答”(《白鹭》第1首)。可以说在这部诗集里,沃尔科特无愧于他所喜爱的“白鹭”意象,实现了一种技艺的完美。

《白鹭》中译本的出版是一件值得庆贺的事。翻译者程一身为之付出了巨大的心力,他十分准确地把握了沃尔科特的用词、句式,特别是这部诗集的整体语调。弥散在诗集中那样一种步入老年之境的舒缓、平静的调子,被汉语翻译贴切地传达出来。

《白鹭》堪称臻于完美之作。沃尔科特以80岁的衰老身躯和如此老迈的生命状态,写出的却是这样一部丰富成熟的、充满睿智的作品。这令人想到,汉语的现代诗歌,似乎处于青年状态、青春期的诗歌比较多,虽然也还有些中年的诗(比如朱自清就说冯至的《十四行集》是“中年的诗”),可是真正的老年之诗却并不多见。可予追问和期待的是,现代汉语诗歌的80岁在哪里?何时现代汉语诗歌拥有这样深邃的80岁?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇