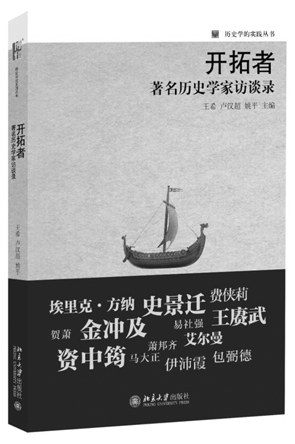

对于任何一个以史学为志业的人而言,《开拓者》都是一本既可读又耐读的书。它虽非严格意义上的学术著作,但是其中所闪耀的思想却并不亚于专著。王希、卢汉超和姚平等编者采访了埃里克·方纳、史景迁、王赓武、金冲及等中外史学名家,追寻其学术人生,探讨其史学思想,并展望学科发展的未来。

在阅读《开拓者》的过程中,笔者深深感到,美国史家多倾向于较为细化的选题。本书采访的美国学者,多是研究中国历史的大家。对照中国世界史学者的选题,我们不难发现它们对于中国历史的关注之细之深,真是令人惊异。这一特点与西方史学的发展脉络息息相关。伴随兰克以来的学科化和专业化进程,史学的目标逐渐转向发现“知识”,研究题目也越来越细小。时至今日,一如布罗代尔的“地中海”或汤因比的“文明史”那样恢弘的巨著,恐无史家敢奢望倾注毕生之力以竟。我们如何看待这种细化呢?在学界议论中,对于史学“碎片化”的批评早已不绝于耳。但一如自然科学的课题趋于细化和精确,走在专业化道路上的史学,亦难免此运。这是厄运抑或幸运?现在定论似乎为时过早。假若我们套用托马斯·库恩的“范式”理论以解释当下史学的处境,或许我们正处在变革的间歇期。可以断言,如果没有这些“碎片化”的前期积累,构建宏大叙事是无稽之谈。设想一下,如果没有“碎片”,那么大块“历史”中间的缝隙如何填补?唯有臆想。恐怕最后却发现,缝隙面积的总和,远大于所谓“大块”。

相较之下,中国学者似乎更青睐于宏大主题。家国天下、民族大义、治乱兴衰,无不与史学研究的旨趣相联,微观问题自然就居于次要。从“书法不隐”的董狐,到“鉴于往事,有资于治道”的司马光,中国史学史上不乏这种良史。他们写史的目的,绝非仅仅满足个人智识上的兴趣或热望。他们立足于现实写史,借由品评史事针砭时弊。

对于中国而言,二十世纪是充满动荡与变革的百年。《开拓者》所采访的中国史家都成长于这一时期。从中,我们大致可以辨认出两代学者。一代是在上世纪五六十年代进入学术界,另一代则在文革后初出茅庐。他们的学术生涯自始就被打上了鲜明而不同的时代烙印。前一代学者研究方向的选择和划定,往往服从于组织需要,而少有个人意愿成分,其经历多具“我是革命一块砖,哪里需要哪里搬”的色彩。后一代学者,则深受改革开放以来思潮和社会变迁的影响。具体到世界史,史家的方向和选题,深受现代化建设需要和国际形势变化的影响。一如钱乘旦教授所言,中国的世界史侧重于美日,兼及英法德,其他国家则研究甚少。笔者觉得,这恰恰是中国的世界史研究“现实色彩”浓厚的一种体现:发达国家(美、日以及西欧诸国)研究的多且深,是因为我们需要借鉴它们现代化过程中的经验和教训。同时,源于现实外交政策的需要,国际关系史尤其是冷战史,近年持续繁荣,已是蔚然大观。2011年世界史重新成为一级学科,更是与我国的国力和国际化程度提升,迫切需要深入理解世界各国历史的需求密切相关。随着“一路一带”建设的深化,相信在不久的将来,中国世界史中的区域不平衡问题,必然有所改观。

随着中国不断强大,在“西方发达国家”面前,我们不再只是“学生”,有时甚至可以成为“先生”。换言之,我们已经不再仅仅是仰视它们的历史,而是时而平视、时而俯视。随着视角变化,我们不应仅仅是研究他们的经济何以强大、公民社会缘何发达等问题。我们应当致力于了解,今天西方国家所面临的复杂问题及其危机从何而来。例如,美国的东北部衰落和南部落后的原因,以及此困境何以至今难解?在今天东北老工业基地的振兴过程中,这些问题的解答或能提供丰富的启示。又如美国的种族歧视、性别关系和阶级矛盾的缘起和发展,研究这些问题看似于我国社会发展和经济建设“无用”,但却依然重要。如果跳开这些问题,我们就难以真正理解:为何在“民权运动”已过去数十年的奥巴马政府期间,严重的黑人骚乱依然发生?为什么同性恋婚姻合法问题在美国社会引起如此巨大的争议,且反对和支持的力量势均力敌?只有理解过去,才能洞悉现实。

从现实出发书写历史,固然是我们的优良传统。但是,一度甚嚣尘上的“后现代史学”,就以史家无法超越时空限制和语言牢笼为由,试图消弭文史之别。从海登·怀特、安克斯密特、基思·詹金斯到艾伦·芒斯洛,后现代历史哲学家莫不以历史书写的现实关照为由,攻击史学的客观性,为历史虚无主义张目。何以回应这种挑衅?还须从史学的“技艺”特性入手。充分收集材料、严格考辨史料、清晰说明史源、构建自洽叙事、充分论证观点并始终贯彻自律和公平的立场。在这些看似稀松平常的步骤和要求中,却蕴含着史学赖以自立的“技艺”本质。专业化史学的方法论绝不是摇椅上的臆想,而是数百年来积累下的经验和程式。这些大浪淘沙之后流传下来的“技艺”,保证了受过专业训练的合格史家,必言之有据而不敢妄言,故而有别于业余演义作者。

在二十世纪西方史学史上,许多史学名家都不约而同地高度重视“技艺”问题。美国史家伯纳德·贝林就认为,史学“有时是艺术,从未是科学,但却总是技艺”。在《历史学家的技艺》中,法国史家马克·布洛赫更是自比为一位经验丰富的老工匠。这种思想在《开拓者》中亦得到充分体现。无论是艾尔曼、伊沛霞和包弼德对于汉学训练价值的评估,还是埃里克·方纳与史景迁关于社会史方法的分析,抑或费侠莉针对中医术语的跨文化解释的探讨,都是在围绕“技艺”问题进行讨论。

自梁启超的“新史学”以来,二十世纪的中国史学受西方影响颇深,“技艺”概莫能外。本土渐次流行的史学方法和流派,也大多深受西方学术话语的影响。但中国人书写世界史,必然立足于我们的现实需要,这样才能在不被“洋大人”牵着鼻子的同时,走出我们的新路。共同努力,拭目以待。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇