余秀华出名后不久,一份公开信将她的情事公布于天下。信的作者是黄旭升,余秀华的朋友,她的最初的责任编辑,甚至是热情帮助过余秀华的人。在这封公开信里,余秀华最为炽热的人性缺陷完全绽露,她渴望爱情,精神的,和肉体的。

所以,读余秀华的诗,尤其是她的情诗,不得不想到她身体的残缺。

若是余秀华没有这身体的残缺,那么她会是谁呢?不论她是不是在乡下,如今的年纪,不过是一个热爱文学的中年妇女而已。如果正好和现在的她一样,有诗歌的天赋,她也许会写一些情诗,但绝对是矜持的,有修养的,甚至是优雅的。

余秀华的诗让人想到饥饿的人对食物味道的捕捉能力,隔着玻璃,她已经将舌头扔进了别人的厨房。

余秀华诗中的性事大抵如此,隔着大半个中国,她已经将人睡了。让她在自媒体中跳跃而出的那首诗《穿越大半个中国去睡你》,差不多是中国现实的一张素描。多少人在飞机上看到这个标题大吃一惊,是的。余秀华自己想要做的事情,正是大多数人正在做的事情。

如此具有公共指涉的诗句,怎么可能不走红。

这真是一个从屈辱中已经挣扎而出的女人。她已经用诗歌将自己身体里的毒解开,剩下的,是她对于诗的最为本真的热爱。

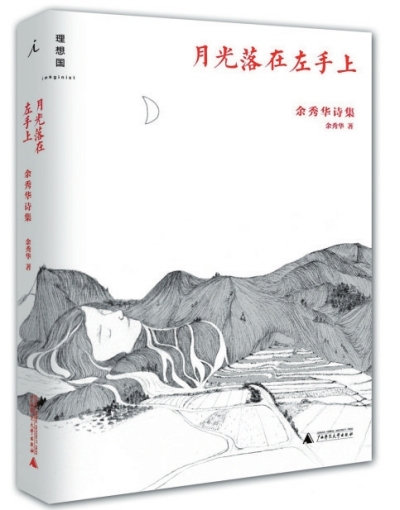

《摇摇晃晃的人间》与《月光落在左手上》是湖南文艺和广西师大两家出版社以惊人的速度出版的两本诗集。在目录里,有多篇内容是重复的。湖南文艺出版社找了《诗刊》的编辑刘年来给诗集写跋,而广西师大出版社则用了在网上流传极广的女学者沈睿的文章。正是沈睿,将余秀华命名为中国的艾米莉·狄金森,让余秀华从伤痛写作的个体中脱颖而出,有了国际上可以比照的同类。

两本诗集的第一篇排序一致,大概是余秀华自己的主意,均为那篇在网上传播较多的《我爱你》。这首诗的开头非常地轻飘,与余秀华的身体有着很大的落差:“巴巴地活着,每天打水,煮饭,按时吃药/阳光好的时候就把自己放进去,像放一块陈皮/茶叶轮换着喝:菊花,茉莉,玫瑰,柠檬。”在茶叶这里停下,除了每天打水这个动作能描绘她生活的地点为乡村,而茶叶的品种基本消解了她地域的窄狭。即使她是一个偏僻的乡下人,她也可以和城市里生活同步,电视机信息和网络词语的同步,让人获取信息没有了时间的先后顺序。但是,化作表达的方式,乡村自然有乡村的话语方式,即使余秀华在写作的时候转换成普通话,却也一定带着她饮食里种种粗糙的原味,过于精细的生活词语,必然会削弱余秀华诗歌的独立性,成为一股平庸的抒情。

余秀华的出名的确得益于那首《穿过大半个中国去睡你》,但是,当网友们去百度她的其他诗歌的时候,发现,她真的有诗歌可以击中我们最柔软的内部,不仅仅是感同身受的能力,还有可能是一种味觉和听觉。她在《婚姻》里直接将自己扔在了北风里,她这样写道:“多少年,一个人在沼泽里拔河/向北的窗玻璃破了,一个人把北风捂在心头。”这是她的风声,别人都没有,她不仅要在冬天里听北风的呼喊,还要把风声捂在心头。

这首诗是她对自己婚姻生活的全部总结,在婚姻里,她听到的内容,她写出来了:“在这人世间你有什么,你说话不清楚,走路不稳/你这个狗屁不是的女人凭什么/凭什么不在我面前低声下气。”

这大概是婚姻里的余秀华最常听到的话,她呢,没有能力和对方对抗,她知道,她就是一个在婚姻生活里被捏得软了的柿子。好笑的是,现实生活中,她对柿子过敏,小时候吃过一个柿子,差点死去。

在《婚姻》一诗的结尾,她这样写:“我多么喜欢孤独。喜欢黄昏的时候一个人在河边洗去身上的伤痕/这辈子做不到的事情,我要写在墓志铭上/——让我离开,给我自由。”

离开家乡,像个普通人一样,在陌生的小镇生活工作,曾经是余秀华最大的梦想。然而,现实将她捆在父母亲身边,她没有独立生存的能力。

显然,她的生活,就是摇摇晃晃的生活,她的月光,只能落在她扶在墙上的那只手上。现实如此真实,是对她内心欲望的围追堵截,所以,才有了她很多的荒唐事。比如,在一个论坛上,她写过一首诗,是想和人生个孩子。

穿过大半个中国去睡别人,想和人生个孩子,这种身体的想象有很深的来源,她孤独的身体找不到出口,所以,在词语上动动手脚,不然,那么多日常的孤独该如何排遣呢?

在接受记者采访的时候,余秀华说,在村子里,她没有可以交流的人,大家打麻将,她站在旁边看一会儿,然后一个人回到她独自的摇摇晃晃的人生里去。

她的人生,在网络上,在诗歌里,在她想要倾诉的对象里。

所以,余秀华没在出名之前,在村子里,她是一个身份非常可疑的人。她是农民,却因为身体的原因,不会种庄稼。她是妻子,却因为身体的原因,长时间和丈夫分居,形同路人。她是母亲,可是,儿子并不亲近她。她在村里人的眼里,也是一个身份可疑的人,她口齿不清,却还不甘心做一个傻子,甚至还写作,看书,这真是对村庄审美的嘲讽。在大家对她的审美规划里,她一点点地挣脱出来,甚至还开始发表诗歌,这滑稽又落差的形象,一直支撑着余秀华的身体欲望。

相比较余秀华这多难又尴尬的身份,在中国当下诗歌刊物上发表诗歌的人,他们的身份多是明确的,是大学老师,是公司白领,是打工者,是电视台编导,是县城里的官员,是画家,是卖鱼的老板,等等吧,不一而足。如果同样是写苦难,写孤独感,写诗歌里应该有的生活的涩味,那么,余秀华显然是最适合的人选。

她是被诗歌选中的那个人,她说不清楚,却又有话要说,只好,借助于笔墨来表达。

是啊,身份可疑的余秀华,如果不写诗,她一辈子可能就活在无助和悲伤里,她不知该如何抵御世俗眼光对她的鄙夷,那么,有了诗歌,她便有了新的身份:其实,她是一个诗人。她早就是,她一直是。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制