编研一体,学术立社,此则人民教育出版社作为具有出版资质的国家级课程教材研究单位坚守60多年之信念。2010年12月,人教社申请的国家社科基金重大项目——“中国百年教科书整理与研究”终获批准(课题批号:10&ZD095),数百名编辑人员与国内相关高校、科研院所的学者共预其事。廓清百年教科书发展之轨迹,探寻近代以来吾国中小学课程、教材演变之规律,功在当下,利泽久远。

清末,中国德育出现了新局面。伴随新式学堂的出现,有些学堂开设了具有近代意义的德育课程——修身课程。与此相应,民间开始引进或编撰中小学修身教科书。癸卯学制颁布后,中小学修身教科书大量涌现。在那中西文化、古今文明碰撞与交融的岁月,修身教科书在如何塑造国民精神方面被寄予厚望。浏览清末中小学修身教科书,我们仍能感受到那个时代教科书编者为普及德育所做的探索。

传统上的改造

癸卯学制体现了“中体西用”的思想。在学制设计者看来,修身课程的内容显然属于“中体”的范畴,他们希望传统的核心价值观念能够通过修身课程及教科书得到巩固。因此,凸显传统核心价值观的儒家经典以及修身类蒙学读物仍然是修身课程的重要资源。

一方面,官方明确规定了修身课程中可以利用的传统典籍。例如,癸卯新学制规定,初等小学堂“摘讲朱子《小学》、刘忠介《人谱》,各种养蒙图说,读有益风化之极短古诗歌”,高等小学堂“讲‘四书’之要义,以朱注为主,以切于身心日用为要,读有益风化之古诗歌”,中学堂“摘讲陈宏谋《五种遗规》”,等等。光绪二十九年,京师大学堂刊有暂定各学堂应用书目,其中修身、伦理类的教科书就包括《弟子职》《曲礼》、朱子《小学》《近思录》《人谱类记》。

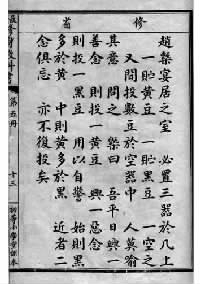

另一方面,民间的出版商为了抓住商机,纷纷打着修身教科书的旗号,大量印刷儒家经典的节本,如《节本礼记》《节本明儒学案》,以及当时仍然有广泛影响的修身类蒙学读物,如《弟子规》《小学韵语》。有的出版商直接把《小学集注》换上带有“修身教科书”字样的封皮,把插图本《女儿经》改名为《绘图女学修身教科书》,把《弟子规》改名为《弟子规教科书》。比这种情况稍微好一点的是对传统典籍进行新的诠释的修身教科书,如《四书白话解》《四书新体读本》《小儿语述义》。

虽然上述的保守做法形式上体现了当局“中学为体”的旨趣,但是,用这类教科书在新式学堂中进行教学,难以跟传统教学区别开来,也难以凸显“修身”作为一门独立课程的特点。鉴于此,有些教科书编写者在如何利用传统资源方面进行了大胆的尝试。一是把传统典籍作为修身教科书的素材。例如,教科书编者以德目为中心搭好教科书框架后,从经、史、子、集中寻找适合不同年级学生学习程度的故事,分门别类放在相应德目之下。商务印书馆出版的《最新初等小学修身教科书》是这方面的集大成者,在其200课内容中,引用的资料大半来自史部。二是借鉴传统典籍的体例。例如,姚永朴《中等伦理学》一书序言中说,此书“爰本朱子《小学》之例”,“分上下两篇,仍以立教、明伦、敬身三者为纲,而稍变其目”。京师大学堂也曾规划按照朱子《小学》体例,编纂修身、伦理教科书,但没有结果。三是把传统经典中有关核心价值观的经典论述作为教科书的框架。例如,被汪家熔誉为我国最早修身课本的《蒙学读本全书》第四编,就是“循《论语》弟子章次第,因目分类,赘以事实”,旨在养成学生“高尚伦理之志”(该书《约旨》)。

影响来自日本癸卯学制颁布之前,斯宾塞关于德、智、体三要素的教育思想已经传播到中国。这种新的德育观念深入人心,清末修身教科书屡屡提及。赫尔巴特的教学方法也经过不同途径,辗转、演化,逐渐渗透到清末的修身课程中。但真正对清末十年间修身教科书建设有实质影响的外国因素还是日本。

首先,国人翻译或编译日本的修身类教科书。光绪二十九年京师大学堂暂定各学堂应用书目中明确提到广智书局出版的日本元良勇次郎的《中等教育伦理学》,江楚编译局出版的日本井上哲次郎著、樊炳清译的《伦理教科书》。清末日本留学生在日本组建了一些翻译机构,其中有专门翻译中学教科书的“教科书译辑社”,它的最早出版计划首推《伦理学》。清末有不少学者采取编译结合的方法编写修身教科书,其中部分内容来自日本的修身教科书。例如,蒋智由《中学修身教科书》的《例言》就说,他主要参考了日本修身教科书,认为其中井上哲次郎写的最好,于是“因仍其编纂之规则,而略变通之,又采用其言十之二三”。

其次,清末教育界人士向日本同行征求编写修身教科书的意见。癸卯学制颁布前后,官方和民间频频有去日本进行教育考察的人士,从中了解日本修身课程的状况,听取日方关于修身教科书的编写建议。像日本高等师范学校校长嘉纳治五郎就同一拨拨的访日团体进行交流,并在不同场合发表编写修身教科书的建议,如他对缪荃孙说,儒家的著述“不屑为凡近之语,其弊转在高深”,“德育书宜取最浅最近之理,使人人皆能领略。”(缪荃孙《日游汇编》)这番话,他在此前到中国考察时曾与张之洞提过。日本著名教育家伊泽修二也曾与考察日本教育的吴汝纶、罗振玉、缪荃孙等谈论教育改革事宜,针对编写修身教科书,他建议中国仿效日本以《教育敕语》为纲的做法,本《圣谕广训》来编写教科书,罗振玉《学制私议》明显采纳了他的建议。此外,像商务印书馆还请小谷重、长尾槙太郎参与了《最新初等小学修身教科书》的相关研讨和校订工作。

另外,日本对清末中小学修身教科书的编写理念和体例框架有直接的影响。例如,丁福保《初级蒙学修身教科书》的《编辑大意》说,“日本蒙小学修身书,皆演寻常游戏及日用小说,俾易刺入幼童脑髓”,这本教科书就是“取其意旨”编写的。又如,蒋黼《蒙学修身书》例言声称:“此书体例全仿日本寻常小学修身书。”清末,梁启超写成《东籍月旦》,介绍了当时日本文部省关于中学伦理道德教育的要领,并列其目:对于自己之伦理、对于家族之伦理、对于社会之伦理、对于国家之伦理、对于人类之伦理、对于万有之伦理。这种从个人递进到家族、社会、国家,以及人类的框架,不仅在日本当时的修身、伦理教科书中十分盛行,而且深刻地影响了清末修身、伦理教科书。当时中国最具影响的教科书出版机构文明书局和商务印书馆都出版过反映这一框架的修身教科书。

挣扎中走向现代的德育模式

无论从传统典籍中寻找修身教科书的资源,还是从日本借鉴编写修身教科书的经验,其最终目的都是要通过修身教科书,使国人具备现代文明社会应有的道德素养。这种现代性的追求,主要体现在以下几个方面。首先,清末修身教科书在内容上出现了启蒙思想。例如,很多修身教科书中都有“公德”“爱国”“平等”“博爱”等德目或课文。这些内容占教科书的比例不大,也不像报刊上的宣传文章那样犀利,更不如启蒙类学术专著那么深刻。但是,教科书在普及思想方面有着天然的优势,特别是在那些以启蒙为宗旨的报刊和专著无法触及的乡村,新式教科书成为孩子们接触现代思想的重要窗口。由于宣传启蒙思想与当局的教育宗旨并不完全合拍,因此,教科书编者大多都会注意拿捏措辞的分寸,尽量不触怒当局。即便如此,还是有修身教科书因思想倾向问题遭到学部的批评。

其次,清末新式修身教科书的出现,标志着中国德育开始走上专业化、科学化的道路。中国古代教育虽然极其重视教化,而且宋代以后,修身类的蒙学读物也越来越多、越来越细。但是,它们一般都是按照传统教学方式讲授。新学制颁布后,修身成为一门独立的课程。

与此相应,区别于传统儒家经书和蒙学读物的新式修身教科书的出现,使德育有了专门的教学资源。不仅如此,编写出能够适合儿童心理发展规律的修身教科书,成为编者的共同追求。此外,很多修身教科书有配套的教授法、教授本,其中糅合了现代的教学方法。这些都反映了当时中国的德育力图与现代接轨。

另外,新式修身教科书的出现,标志着中国德育已经开始摆脱传统学术体系的束缚,走上独立发展的道路。传统道德教育的核心载体是儒家的经典,即使宋以后最具权威和影响的修身类启蒙读物朱子《小学》,其地位也是要放在儒家经典体系里来审视,即把它视为“四书”的阶梯,而“四书”又是“五经”的阶梯。新式修身教科书则不同,虽然它们从传统儒家典籍中汲取了大量的养分,但是,它们与独立的课程方案、现代的教学方法共同构成了新的德育模式。从周振鹤《晚清营业书目》收集的当时各种出版商印制的书目中可以看到,读经类的教科书大多附丽于修身类教科书中。这种分类体系上主次关系的转换也从一个侧面反映了新的德育模式在与传统德育模式的竞争中开始趋占上风。

新学制颁布后不到十年清朝就灭亡了,有些修身教科书的编写计划还没有来得及完成就终止了。在具体的教学实践中,新式修身教科书的使用也不尽如人意。一些修身教科书的编写者不由得感叹,修身科教材最难编,可在实际教学中,修身科又最无谓。但不管怎么说,清末中小学修身教科书既继承了传统,又借鉴了外国尤其是日本的经验,有力地推动了中国德育的现代转型,其贡献不可抹杀。

(本文作者供职于人民教育出版社综合文科编辑室)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇