民国二十年的秋天,我初次负笈北上,自济南而北,火车竟日奔驰于华北大平原上。那正是秋收就要开始的时候,阳光潋滟,万里无云。从车窗中望去,遍野都好像泛滥着一阵浅碧又一阵澄黄的波澜,恰是一幅陆地海洋的景象。时远时近若断若续的农庄田舍,在一定的距离之外,也都一齐淹没在这无限秋禾的波澜中,只见屋顶不见庭院,只见树头不见树身。这正是一个大好丰年的预兆,我眼前立刻浮起了“金颗玉粒,遍地嘉禾”的字句。预备收获忙碌的无数农民,或男或女,或老或少,已经开始向田间散去,就使这辽阔而宁静的大原野上更平空煊腾起无限生气。这幅景色一直继续着,在南北千里乡间,竟然没有什么很大的改变。风驰电掣的列车尽管一小时一小时的奔驰着,而窗中所见仍然是那同一的一幅图画。时间久了,心中未免起了一种茫无依归的厌烦,这平原委实是太大了。

但是一到黄土坡车站,情形立刻改变了。这时我从车窗中望去,在绚烂的夕照中,突然看见西北一带平地崛起一列高山,好似向列车进行的方向环抱而来,于是我又不由的想到:“那应该就是这大平原的边际了吧!我们的行程也该告一结束了。”果然,列车一过丰台,便蓦地转了一个弯子,渐渐在灯火灿烂中安定下来,正如一艘远涉重洋的巨轮,舶入了它最后的港湾——这就是北京。

我用“港湾”两个字,只在描写我当时的心情,事后才知道,原来美国地质学家维理斯氏,在他考察过北京及其附近的地形而后,就早已给它起名叫做“北京湾”了。

既到北京而后,那数日之间的观感,又好像忽然投身于一个传统的、有形的历史文化的洪流中,手触目视无不渲染鲜明浓厚的历史色彩,一呼一吸都感觉到这古城文化空气蕴藉的醇郁。瞻仰宫阙庙坛的庄严壮丽,周览城关市街的规制恢宏,恍然如汉唐盛时的长安又重见于今日。这一切所代表的,正是一个极其伟大的历史文化的“诉诸力”。它不但诉诸于我的感官,而且诉诸于我的心灵,我好像忽然把握到关于“过去”的一种实感,它的根基深入地中。这实在是我少年时代所接受的最伟大的一课历史教育,是我平生所难忘怀的。

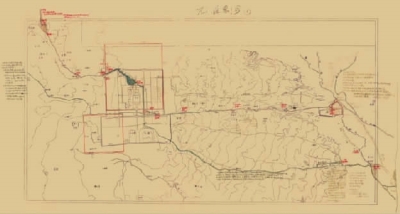

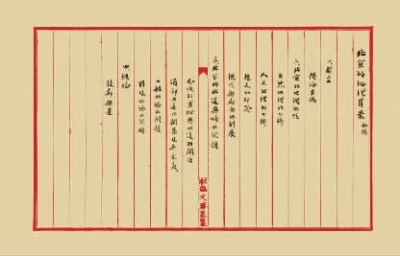

但是,我始终不能无所疑惑的,就是这座古城的存在,是否纯粹为历代帝王意志的产物。如其不然,那么它之所以能够发展为一个伟大的历史都会的地理原因,就应该是一个极有兴味的问题。不过这个问题并不简单,本文只想从两点出发,加以解释:甲、北京的地理地位,乙、北京的水道与给水问题,分述于后。

…………

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制