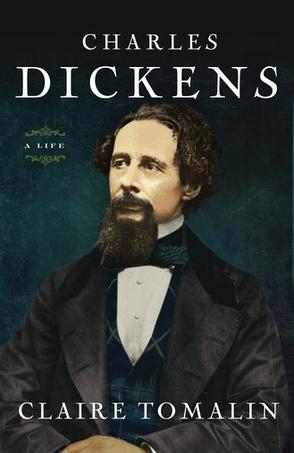

查尔斯·狄更斯(1812—1870)一生创造了几百个令人难忘的文学形象,他本人也成为了维多利亚时代文学的标志性人物,一百多年来吸引着福斯特(John Forster,狄更斯好友)、文学批评家豪斯(Humphrey House)、约翰逊(Edgar Johnson),以及传记作家阿克罗伊德(Peter Ackroyd)、卡普兰(Fred Kaplan)等人为其作传。而为了迎接2012年狄更斯诞辰200周年,近两年新的狄更斯传记也相继问世,比较突出的是由迈克尔·斯莱特(Michael Slater)2009年出版的《狄更斯之文字人生》(Charles Dickens: A Life Defined by Writings)以及克莱尔·汤玛琳(Claire Tomalin)于2011年出版的《狄更斯传》(Charles Dickens: A Life)。

狄更斯于1812年2月7日生于朴茨茅斯,一生创作了14部长篇小说,多部短篇小说、纪实文学、儿童读物,并亲自创办了两个文学杂志《家常话》(Household Words)和《一年四季》(All the Year Round)并任主编。作为小说家的狄更斯同时也是社会活动家,他关心社会边缘人群,亲自参与了许多福利工作。他一生痴迷于戏剧,熟读莎士比亚,不断组织或参加戏剧演出活动,并在其生命的最后几年内在公众面前朗读自己的作品,燃烧着自身的能量。他虽不像有些小说家比如萨克雷或布沃-利顿一样接受过相对完整的教育,但却对文学有超强的领悟力。他不曾像乔治·艾略特那样深入阅读哲学作品,但凭着直觉却能洞察最深刻的思想。面对狄更斯这样有着曲折经历和庞杂细节的复杂人物,如何寻找切入点,历来是传记作者的难题。初读汤玛琳的作品,我感觉她着重刻画狄更斯的内心世界,试图在大量的历史材料和小说文本之间寻找结合点。由于父母持家无方,家境窘迫,狄更斯童年便立志要摆脱贫穷,希望能靠自己的努力过上殷实的生活。因其母亲为了减轻家庭负担,主动把狄更斯送回他本已摆脱的黑鞋油作坊,狄更斯始终不能释怀,并一再反映在他日后的小说中。汤玛琳又告诉我们,狄更斯对伦敦街道的热爱、对伦敦市井的关注,其实是他巨大的好奇心的投射:“他总是在看着什么,倾听什么,对伦敦生活中的一切悲、喜、荒唐和无奈作出反应。这些点滴的观察成为了他日后创作的源泉。”

这部传记正文只有区区420页,作者下笔犀利,叙事流畅。和以往动辄上千页的传记相比,汤玛琳能够做到在这样的篇幅中勾勒出一个清晰的狄更斯,的确功夫不浅。但控制篇幅并不意味着减小研究量,作者尽责地做了写传记的必修“功课”。从书后将近八十页的注释可以看出,她花了大量的精力查阅原始资料和参考前人研究著作:12卷本的狄更斯书信集(由牛津大学出版社自1965年至2002年陆续出齐)和狄更斯在世时“钦定”的传记作家福斯特的两卷本《狄更斯的一生》(The Life of Charles Dickens)是作者研究的起点;狄更斯故居博物馆、维多利亚与阿尔伯特博物馆、伦敦图书馆、大英图书馆、剑桥大学图书馆等研究机构也留下了作者的足迹。从“致谢”中我们得知,作者为了搞清楚狄更斯曾一度感兴趣的“催眠疗法”(Mesmerism),特别咨询了相关领域的专家。甚至,为了搞清楚狄更斯的身体状况,作者还把历史资料上记载的相关症状作了汇总,请教了医学家,帮助她给狄更斯做出“诊断”。

但是,如此丰富的内容压缩在400页中,的确令人感到有些仓促,有时甚至有“流水账”之嫌。也许汤玛琳把这部传记定位为较为通俗的读物,所以不似以前的有些“评传”(Critical Biography,比如Edgar Johnson写于20世纪50年代的狄更斯传记就属于此类),并没有过多地着力于小说的分析。很多地方作者虽敏锐地点出了文本细节的要义,却没有进一步加以阐释,令人感觉颇为遗憾。比如她在介绍《荒凉山庄》时就特别指出狄更斯是在用诗人的眼光来解读伦敦。她说,“狄更斯是一位诗人,描绘黑暗邪恶与善和美对他来说同样是享受。他的场景常常有着莎士比亚的气度,比如福莱特小姐,她的疯癫其实宣告着真理,她把鸟儿关在笼子里养着,给它们取名为希望、欢乐、青春、毁灭、失望与疯狂。”三言两语,就把读者带入了《荒凉山庄》的世界,展示了作品中最有诗意的场景之一。可惜,她没有过多地停留,便转向了别的话题。我真希望汤玛琳能够不惜笔墨地谈论狄更斯为什么是一位“诗人”,为什么不简单是我们常泛泛而谈的“批判现实主义作家”。其实凡是仔细读过狄更斯作品的读者都不难发现,他笔下的人物常常大于生活原型,但是有些看似夸张和歪曲的形象其实反映的是更为真实的世界。许多人物似乎都有标志性的语言,就像瓦格纳乐剧中的主导动机(leitmotif)或者《荷马史诗》中反复出现的表现人物特征的词组(Homeric Epithet)。但是这些标志性语言并没有把人物“压缩”成寓言中的单一形象,而是直指人物的核心气质,使之跃然纸上。这一切都和我们泛泛而谈的狄更斯作为“现实主义作家”的形象相去甚远。其实即使在现实主义到达顶峰的维多利亚时代,文学也从来不是对客观世界的被动记录,因为绝对的客观在哲学史上早已成为幻影。英国19世纪思想家卡莱尔(Thomas Carlyle)在《论英雄与英雄崇拜》一书中认定“诗人”是当今世界的英雄,是他们向人们揭示着宇宙间充满神性的秘密。狄更斯亦如此,他看着眼前的伦敦,平常人也在看伦敦,但他看到的伦敦却承载着他对人性、真理和信仰的看法。

汤玛琳则着意于寻找狄更斯小说与现实更为明显的联系。狄更斯最后完成的一部小说是《我们共同的朋友》(Our Mutual Friend,1863—1864),而其中的一个意象主导则是“垃圾堆”,一个牵动着多个家庭和命运的垃圾堆,它给有些人带来了财富,也给另一些人带来了噩运。汤玛琳在讨论这部小说时指出:“狄更斯眼中的伦敦到处是混乱和灰尘,废纸满街飞;小说中的很多情节都与这个巨大的垃圾堆有关。这些垃圾一旦经过分类处理,就会价值连城,它的主人也就成了‘闪着金光的清洁工’。狄更斯在1850年在他创办的刊物《家常话》中发表了一篇描述垃圾堆的文章,而后来的学者则认为《我们共同的朋友》中的垃圾堆更多地是一个比喻……其实事物本身总是比它们的象征意义更吸引狄更斯。”之后她又说到,即便有人指出这部小说中垃圾其实象征着金钱,这也很难和狄更斯本人对金钱的态度保持一致,因为他为了挣钱曾经那么努力地工作。读到这里,我不禁感慨汤玛琳对文学的直白,似乎不允许“垃圾堆”有除字面意义之外的象征含义。其实如果放开思路,“垃圾堆”这一意象可以有多种理解:伦敦的污染、瘟疫、排污系统、拜金主义,甚至反讽宗教的“再生”。也许是由于篇幅所限,汤玛琳没有谈到这些可能性,但对于这部狄更斯后期最重要的作品的讨论来说,不得不说是个遗憾。

如果说因限于篇幅,作者对狄更斯小说不能够展开讨论,那么她对狄更斯与他的情人奈莉·特南(Ellen Ternan,常被称为Nelly Ternan)小姐的情事,可谓浓墨重彩。其实不单是奈莉,作者对狄更斯生命中所有的女性兴趣都特别浓厚,这构成了这部新传记的一大亮点,使之能够在众多的传记中保持鲜明的特征。了解了他身边女性的故事,能给我们一个新的角度来审视他作品里的女性形象。其实,狄更斯笔下的女性人物向来遭到女权主义批评的诟病。特别是许多正面女性形象,更被认为是单薄而没有说服力的。她们大多顺从,沉默,恪守“妇道”,绝对的贤妻良母。比如《老古玩店》里的小奈尔、《马丁·翟述伟》中的露丝、《大卫·科波菲尔》中的阿格尼丝等等。从《荒凉山庄》中的埃斯特之后,狄更斯的女性人物才渐渐丰满起来。这些形象从何而来呢?汤玛琳把我们引向狄更斯的生活。

通过汤玛琳的介绍,我们认识了狄更斯生活中一些重要的女性。首先是他母亲。作者指出,尽管狄更斯不能够原谅他母亲强迫他回到黑鞋油作坊做工,但正是他母亲教会了他读书认字,才为他以后成为作家提供了保证。狄更斯的初恋情人玛丽亚·比得奈尔(Maria Beadnell)曾经拒绝他的示爱,给他造成了很深的伤害。多年以后当他又一次见到了人老珠黄的玛丽亚时,他吃惊不已,并在《小杜丽》中塑造了主人公亚瑟的旧情人弗洛拉。汤玛琳说这个人物“身体发福、贪杯、话多、贪婪”,其实狄更斯是在尽其所能地影射生活中的玛丽亚。狄更斯器量之小虽令人发指,但也足见当年他用情之深。汤玛琳还告诉我们,狄更斯虽与其妻子凯瑟琳·荷加斯(Catherine Hogarth)生活安逸,生有十个儿女,但却并不幸福,他发觉凯瑟琳庸俗无聊,无法使他快乐。在小说中塑造完美家庭的狄更斯,并没有办法使自己家中的壁炉真正温暖起来。难道是凯瑟琳难以达到他心中完美女性的标准?那么这个完美的女人到底是谁?传记中说道,他年轻时,曾对凯瑟琳的妹妹玛丽(Mary Hogarth)怀有特殊却纯洁的感情。1837年,17岁的玛丽突然暴病去世时,狄更斯伤心欲绝,“在将她送入墓室之前,取下她手上的戒指,并在余下的生命中一直将其带在自己的手上”。对于狄更斯来说,玛丽如天使般,没有丝毫瑕疵,“夜夜进入他的梦乡”,他表示自己身后愿意葬在玛丽身旁。玛丽是狄更斯的理想,但17岁便匆匆离去;而凯瑟琳的另一个妹妹乔治娜(Georgina Hogarth)更是狄更斯忠诚的朋友,帮助他料理家务,照看孩子,在别人指摘狄更斯与奈莉的关系时极力为他的名声辩护。最令人感到不解的是,在狄更斯与凯瑟琳分开后,不但大多数孩子选择跟随狄更斯生活,就连乔治娜也决定留在他身旁,离凯瑟琳而去,从此姐妹渐渐疏远。

至于说到狄更斯的情人奈莉·特南——一个为了他而放弃演员生涯的神秘人物,汤玛琳则更是权威。早在1992年她就为奈莉写就了一部传记,名叫《看不见的女人:奈莉·特南与狄更斯的故事》(The Invisible Woman:The Story of Nelly Ternan and Charles Dickens),并名声大噪。20年后,汤玛琳仍旧对这段情事津津乐道,在传记中反复多次地提到狄更斯与奈莉的关系,并且举出了正反两方面大量的证据和一个多世纪以来的研究成果,来推测他们之间是否有个夭折在法国的私生子。汤玛琳认为狄更斯虽然爱着奈莉,但为了自己的名誉,始终让奈莉处于“隐身”的状态,而奈莉为了生活也只得如此。1865年6月9日,狄更斯、奈莉和她母亲乘坐的火车经过肯特郡的斯坦普勒何斯特(Staplehurst)的一座桥梁时坠入河中,幸好他们三人没有重伤。汤玛琳在谈到这次事件时说,“尽管奈莉也受伤了,狄更斯还是把自己的名誉放在首位,其次才想到去照顾她。”幸而汤玛琳把这些家事条分缕析地整理清楚,才让我们看到了一个不那么完美,却有血有肉的狄更斯。虽然有时候我感到作者过于沉迷奈莉这部分内容,但不得不说作者是讲故事的高手,能将那些尘封了一百多年的资料整理、叙述出来,牵动读者的心。这在她讲述狄更斯走向生命尽头时尤为突出。

《爱德温·德鲁德疑案》是狄更斯最后的小说,因1870年他突然去世而未能完成。汤玛琳说到他写作这部小说时的情形:“他走向死亡却蔑视死亡,不允许疾病和日渐衰弱的体力阻挡其想象力的驰骋。”其实这不仅是对这部书,更是对狄更斯一生的总结。他去世的那天,只有乔治娜在场。“当乔治娜看到他脸色苍白,提出去请大夫的时候,他拒绝了。他说牙疼,手捂着下巴,请乔治娜把窗户关上。乔治娜说‘躺下休息会儿吧’,而他的回答竟是,‘好,只能躺地上了’,之后他就倒了下来,失去了知觉。这鲜活的生命,这台机器,曾不断地创造各种奇思妙想、光怪陆离的人物的机器,停了下来。”

就像电影的片尾曲,这段话把传记中的一幕幕拉到我们面前。我想到了他那不知停歇的双脚。狄更斯说,每天如果不进行长时间的散步,他就无法专心工作,因而他走遍了伦敦的大街小巷,观察市井民风。他的双脚也曾两次踏上美国的土地,但他对新大陆有种种不满:他认为美国人不讲卫生,也不懂什么礼仪;他惊讶美国竟能容忍原始而残忍的蓄奴制;他极力呼吁美国保护外国作家的版权(美国直到1891年才通过国际版权法),以此来保护他自己和其他外国作家的利益。他曾无数次地走访伦敦的监狱、贫民窟、收容所,还和好友库茨小姐一起开办了帮助妓女重新进入社会的“乌兰尼亚小屋”(Urania Cottage)。他的双脚也同样走进了他的小说世界:他对美国的种种幻灭在《马丁·翟述伟》中凝结为一个叫“伊甸园”的小镇;他童年时父亲被囚禁的监狱在《小杜丽》中成了女主人公的家;他对父母的失望,变成了小说中一个个逃避责任、软弱、自私的家长。当然,还有汤玛琳一再强调的,他对几个女性的情感纠结,从中衍生出了《老古玩店》里的小奈尔,《大卫·科波菲尔》中的朵拉、阿格尼丝、艾米莉,《远大前程》中的艾斯黛拉,等等。这一切都在1870年6月9日这一天停止了,也在这一天开始进入传记作家们的视野,建构着不同版本的狄更斯,汤玛琳的传记就是其中之一。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制