近亲故事

回想起来,少年时去动物园,每当走到猴山,面对那里的热闹,我心中是拒绝的。对于猴子这种被科学家描述为与人类最接近的远亲,没什么来由,我不喜欢。而困在笼子里的猩猩和狒狒,看上去一团漆黑,越发产生距离感。所以后来看《King Kong》时,更多是被荷里活的技术和画面吸引。

也许是出于商业的考虑,荷里活对猴子抱有浓厚的兴趣,很早就将猿猴引入影像,《人猿泰山》的影响力,至今不衰。尽管对电影有着挥之不去的癖好,但偏偏这是我不大喜欢的类型。

据说欧洲和北美除了化石,已经没有土著的猿猴,而直布罗陀的200多只来源不够确定颇有移民嫌疑的猕猴,则是欧洲唯一在野外漫游的灵长目。不知是否因此,西方传统文学里,从中世纪到文艺复兴,猴子的题材并不多见,而且形象也不够正面,甚至邪恶,类似于撒旦,等到后来在流行文化里出没,营造票房,或许是源于物以稀为贵,他们才好奇吧。

尽管有“朝三暮四”“沐猴而冠”的嘲诮,但和西方不同,我们这边乃至整个亚洲文明里,不止是孙猴子,它的同类也大多是正面的。齐天大圣的反叛在民间阅读者看来,也许是一种世俗生活中诉求不得满足的心理投射,尽管这种行为或许更多体现的是动物性。

猴子的讨喜,也许是人类对近亲的一种投契,这种投契也许是幼稚的呈现,所以猴山是孩子们的最爱,耍猴的卖艺人,吸引的也大多是少年。这当然也可以认为是返祖情结。当然,中国人对猴子,总体上是不污化的。

即便如此,我们对猴子,更多的是不够了解,一如西西所云,“认识甚少,误解极多”(前言)。譬如猿和猴,究竟如何区分?也许“原始狐猴,猴,无尾猿,人”这样对灵长类的主流划分稍嫌专业,但更简便的区分,尽管早在亚里士多德的《动物志》中就已经讲到,有尾巴的是猴子,无尾巴的是猿,狒狒是第三类,但这种被西西认为含糊的猿猴观,今天又有多少人知道呢?

早在达尔文之前,瑞典人林奈就将人和猿猴归为一类,这种近亲学说今天似乎已经足够普及,但凡讲社会发展史,在强调劳动创造人之前,总要先用这样的话警示群氓,这也足见在1758年那么久远的时代,林奈如此界定人类,的确需要相当的勇气。诚然,近亲并不等于血亲,通过劳动的诉求,人猿相揖别,所以当大部分灵长类都濒临灭绝的时候,只有自诩为万物之灵的人类在不断繁殖增长。

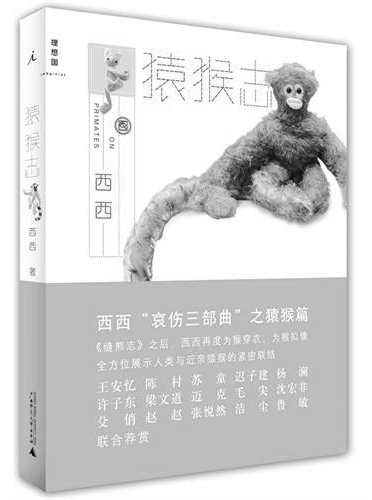

关于作家西西,自然是早有耳闻的。不过具体到《猿猴志》,则是本书的特约策划雷淑容小姐赞不绝口的推荐,我才知道此书已经有了大陆版。

一向羡慕写作轻松的才子才女,但这次看到《猿猴志》,更佩服大才气下的用功用心。西西以为,作家的作品只应该是文字之外还是文字的说法,是狱卒思维。大约只有文字漂亮的人才会下这样的断语吧,毕竟,作家之所以为作家,文字果然是安身立命的根本。但西西偏要跳脱出来,足见她的不够自恋,也惟其如此,所以她做了缝制、抒写、对谈三合一的《缝熊志》以及这本《猿猴志》。

雷小姐说的没错,西西的书中果然布满了猿猴题下林林总总的知识和丛丛密密的掌故,令人钦佩她对动物的细心和文字的迤逦。在遥远的非洲东南,有一座飘在印度洋上的岛屿,这便是著名的马达加斯加。岛上生活着许多狐猴。西西因为血糖过低有在长程航机上晕倒的前科,所以很想去那里看狐猴而不得的她,只好自责地庆幸香港动植物园里有一小群环尾狐猴。“环尾狐猴由母猴当家,女王由公主继承,采世袭制,当家一族成为贵族,姑姑姨姨全部升仙,美食先尝,华树先占,真是阶级森严,庶民则生活艰苦。”(P34)这样的描述,读来不觉莞尔,自然也依稀熟悉,不免会和早年被灌输的母系社会连线。西西却不安于此,她接着说,“狐猴在灵长目里照人类的划分,属于初等原始猴类。那么人类早期的封建意识,是否源自同样的动物性呢?”

环尾狐猴是因为尾巴一圈黑一圈白而得名。它们的尾巴“常常竖起,如同旗帜”,仿佛戏台上的翎子,十分招摇。因为招摇,这环尾除了跳跃时帮助平衡,也为族群通风报讯,同时还是拥有烈度的生化武器。“帮派之间一旦战斗,环尾狐猴就把肘上腕上的腺脂抹在尾巴上,散发一场狐臭战,受不了只好败走。”由此西西联想:狐猴名称之来,据说是它们的脸面狭小,吻部尖长,宛如狐狸,但是否也因为狐臭呢?

狐猴中西西最喜欢的韦氏冕狐猴,通身素白,只有脸、顶冠和手掌是黑色,这该是它冠冕名称的由来。它们喜欢群居,呼朋引伴的叫声是“思花卡”(sifaka),于是人类划分时也就如此命名了。在纪录而非卡通片的《马达加斯加》里,这种不会走路,只能像螃蟹一般横着跳跃的翩翩侠士,果然出镜,但通行的“冕狐猴”称谓,却被狐疑地换作“冠美狐猴”。这十分容易令人想起上面提到的沐猴而冠的掌故,尽管这掌故在当下,许多人并不清楚具体的指向。所谓沐猴,或者如《说文》里写的母猴,其实就是猕猴,也就是猴山里存量广泛的品种。

蜂猴因为不爱走动,白天抱住一枝树干,呼呼大睡,被人称为懒猴。其实它是夜行动物,昼伏夜出,所以才被生物钟相反的人类目为懒惰。因为它眼睛大,个子小,身材肥胖,性情温和友善,讨人喜欢,有人把来当做宠物。其实它是需要专业饲养的,不是自诩成功人士就招呼得来的。譬如养过蜂猴的人说它喜欢让人抓痒,喜欢得伸开双臂,作飞翔状。西西老师善意却不乏煞风景地提示,“蜂猴是灵长目中唯一有毒的生物。毒液就在胳肢窝。它用舌去舐,然后把毒液涂在手臂上,当它张大双臂,它其实在抗议,就看谁中招了。”(P26)其实,只要看到它叫做蜂猴,就该有所顾忌了,过去人提到毒虫,习惯说蜂虿,可见它是不好惹的。

指猴因为手指像鸡爪而得名,它在马达加斯加替代了啄木鸟,倾听树干内的动静,用尖牙咬破树皮,用长指伸入洞内,挖出蛴螬进食。按照人类的口味,它该是益兽。不过该益兽的容貌,却“不合主流观瞻”:眼若铜铃,耳如蒲扇,黑黝黝,嘴尖尖,幽夜出没,仿佛邪灵。这种宛如耗子的形象,也许放在侠义小说里不妨作为特立独行的元素,可岛上的土著们,却没有文艺的怪癖,以为它会带来厄运,见到就追杀,许多年下来,几乎灭族。这是容貌歧视导致的人力干预,烈度不让于鳄鱼皮犀牛角象牙熊掌之类源于喜好带来的杀戮。

一向我们都将人类视为绝对中心。但布冯早就提醒,每个生物都应该有独立的位置,有自己的面孔,大自然从未根据生物的种属来排列等级。这是尚未被广大人群接受的几乎淹没的声音。在科学拜物的偏执鼓噪中,往往盛行用非科学的手段传播科学,片面强调某种观念而抹杀和这种观念不够和谐的另外观点。人类总是习惯自己做家长,习惯尽其所能地摆弄世界,满足自己,不屑顾及其他。不过,需要指出的是,人类如果太把自己当回事,也许在并不遥远的将来,就难免不被这世界当回事。正像有人说的,一旦干预了大自然,我们就无法全身而退。

从分布看,现在的猿猴,只生活在赤道一带,包括非洲、亚洲和南美洲。大部分的灵长类都濒临灭绝,所以它们的生存状况,一如它们活动区域所属的第三世界,并不乐观。西西说,“有些无知,可以令自己感觉良好,但猿猴的危机,其实也是我们的危机,因为万物互相依存”。所以她在书中,“没有美化它们,但更不想丑化它们。我只想澄清一些误解,想大家珍重生灵。”(前言)

这是西西的期待,但愿这不止是她的期待。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇