本报记者康慨报道 美国女知识分子苏珊·桑塔格的偶像化进程,不仅没有随着她2004年的死亡中止,反而一直在逐渐升温。

死亡还有另一重功用:它拉远了偶像与我们的距离。纵然她重如泰山,但远观毕竟与在她脚下仰视不同。桑塔格已不再那么令人敬畏。她正在逐渐还原为苏珊。

2008年初,桑塔格的独子大卫·里夫出版了自己的回忆录《死海浮沉》,讲述母亲死前在病痛中的挣扎。姚君伟中译此书为《死海搏击:母亲桑塔格最后的岁月》,已于2010年由上海译文出版社出版。里夫编集的桑塔格日记前两卷——《重生》和《意识听命于肉体》,也分别于2008年和2012年上市。

这些书带我们深入桑塔格少有人知的内部世界。然而,她的性取向在很长时间内是个讳莫如深的问题,仿佛存在着一种不成文的禁忌。桑塔格去世后,包括《纽约时报》在内的美国主流报刊,几乎不约而同地在讣闻中对这一问题不置一辞,尽管她与著名女摄影师安妮·莱博维茨的关系早已成为文艺圈中尽人皆知的秘密。在2000年出版的一部非官方传记《铸就偶像:苏珊·桑塔格传》(姚君伟中译本由上海译文出版社出版于2009年)中,两位作者卡尔·罗利森和丽萨·帕多克曾为此提出抗议:“桑塔格作为偶像的地位是稳固了,但她也面临许多明星都会面临的两难境地:人人都想为了自己的目的利用她,将她塑造成他们心目中得体的楷模。然而,完全避而不谈她的性取向似乎是一个残酷的选择,它使得桑塔格的作品更加成为问题,也使得她看上去比实际情形更加远离她的时代。”

已出版的桑塔格日记没有受到这种洁癖的影响。《重生》保留了1949年5月底,她首次与女性伴侣接触后的记录。桑塔格写道:“现在我又是谁呢,就在我写下这些文字的时候?我的性观念被如此改变——感谢上帝……我不想让理智支配人生,我想历尽所有……不管它令我快乐或痛苦,我会小心谨慎,力避痛苦——我将到处期盼快乐,发现快乐,因为到处都是快乐。”她进一步写道:“我活着……我美……还有什么?”

去年3月,美国华裔女作家西格丽德·努涅斯(Sigrid Nunez)出版了《永为苏珊:回忆桑塔格》一书,追述三十多年前她与桑塔格母子共度的时光。上海译文出版社刚刚推出了此书中文版《永远的苏珊》。

那时的努涅斯小姐是桑塔格的秘书,她儿子大卫的女朋友。在她笔下,桑塔格总是穿裤子和平跟鞋,喷男用古龙水,“我搞不懂为什么她一定要看上去那么强硬。有时,她看上去就像是女狱警。”'

对桑塔格的双性恋身份,努涅斯不因尊者之尊而故意避讳。她明确写到桑塔格的多年情侣,一个名叫妮科尔·斯特凡娜的中年女人,飞到纽约,和大家同住。她也写到社会上对此事的闲言碎语,许多人甚至对母子乱伦的谣传信以为真。

努女士有华人奶奶,巴拿马爷爷,母亲是德国人。和桑塔格母子一样,她也天生一头黑发。

她特地为《永远的苏珊》中译本写了前言。关于本书的缘起,她提及曾为一本文选撰文,即《导师、缪斯和恶魔:三十位作家谈影响他们一生的人》,此书的李美华中译本也已在今年2月由译林出版社出版。

《永远的苏珊》译者署名阿垚,实为南京师范大学教授姚君伟的笔名。姚教授是中国翻译桑塔格作品最多和最勤奋的翻译家。本周一,他向读书报记者证实,已将桑塔格日记首卷《重生》的译稿送交上海译文出版社,预计2013年年初出版。现在他正在着手翻译更厚、也更为重要的第二卷。

姚教授还向读书报透露,努涅斯计划在今年11月初访问北京,参加人民大学的汉学大会。

像英文版一样,中译《永远的苏珊》也选用了桑塔格那幅著名的躺卧侧像,由摄影师彼得·胡扎拍摄于1975年。

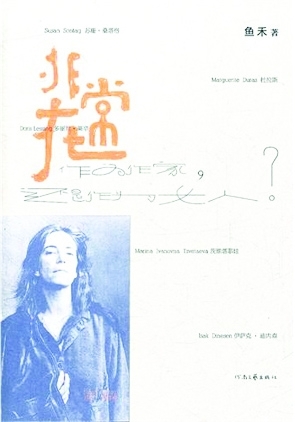

并不是每本书的封面都能选对图片。中国女作家鱼禾今年出版了随笔集《非常在:作为作家,还是作为女人》。作家赵瑜曾在广州媒体刊出推介文章,题为《阅读的女人危险》。“我知道她迷恋桑塔格,”文中描述鱼禾,“在对桑塔格的赞美中,她几乎是奋不顾身地掏出自己所有的语言存折。”《非常在》封面上那幅照片中的女性,显然指向了桑塔格,但事实上不是,她也更不可能是书中提到的其他几位女作家:莱辛、杜拉、茨维塔耶娃和布里克森。

那是大名鼎鼎的女歌手帕蒂·史密斯的玉照,1996年出自安妮·莱博维茨之手。史小姐与桑塔格相貌迥异,唯一相似的,如西格丽德·努涅斯所言,或许仅有这幅照片中传达出的“女狱警”的气质。

如果你迷恋桑塔格,便不该桑冠史戴,连封面照片也选错。一个合格的女桑迷,一个危险的、阅读的女人,理当认准自己的偶像。

苏珊·桑塔格正在成为被过度消费的文化符号,围绕着她有太多的喧闹。不幸的是,它们多数与真苏珊无关。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇