他随时间来,又随时间仙逝。

我怎么也记不起是什么时候,在什么地方,初识司格林教授的,似乎是改革开放初期在北京的某一次会上。那次他给我的印象一直记忆犹新——纯正的京腔汉语,广袤无限的知识,使在场的所有人都目瞪口呆。

外国人精通汉语、了解中国国情的人现在越来越多,但像他那样的人还很少见。他常常使用中国俚语俗话,甚至相声的词汇,更让中国人叹为观止。

后来,在国内或在俄罗斯,我时而见到他。他是俄中友协圣彼得堡分会的负责人,是教授,是学者,所以每次中国人来访,都和他搭界,他也必然在场。

他是继阿列克谢耶夫之后的又一位别具一格的汉学家。他研究的是中国语言学、中国俗文学、中国人的民族心理学,这些方面都有专著。他又是位杰出的翻译家,关汉卿的《窦娥冤》、康进之的《李逵负荆》、老舍的《鼓书艺人》、冯骥才的《俗世奇人》、中国末代皇帝溥仪的《我的前半生》,经过他的译笔,让俄文读者倍感生动。他还写过专论侯宝林相声的文章。

他精通中国民间曲艺,会唱京韵大鼓、能说单口相声,至于顺口溜、绕口令更不在话下。

我记忆中最深的是2007年在圣彼得堡和他的会晤。那次我和中俄友好代表团一起来到该市。我准备只身去拜谒女诗人阿赫马托娃的墓。他表示愿意同往。我感到不太合适,一则他是接待我们团的主要人物之一,让他脱身陪我一个人活动总有些过分:二则他已经是70多岁的老人,由他亲自开车,又当司机又当向导,也不妥当。

我没能拗过他。第二天早晨,他准时来到我们住的宾馆,身穿一身白色旅游服,手拿一根拐杖。

从市区到阿赫马托娃墓地需要两个小时。如此高龄还在开车,我深感不安。一路上他却兴致勃勃地谈自己的朋友、家人,少年时代在中国的生活,他的话中总是充满逗乐的句子。

我们先来到了科马罗沃陵园,拜谒了阿赫马托娃的墓。他知道我对这位女诗人别有深情,便帮助我拍照,让我在墓地前长时间沉思。我说我还想参观一下她的故居。司格林教授有些为难。他说他只知道她的故居在奥西边科街,早年去过她的邻居家,现在已经记不清楚了。他说“咱们找找看吧!”我们在科马罗沃别墅区开始寻找阿赫马托娃的故居。已经是深秋时节,这里是避暑庄园,很多人已返回城里。街上没有一个行人,又没有路牌。我从书中只知道阿赫马托娃把她的别墅称作“岗楼”,显然是个单独的小房子。司格林教授记得她的院子里有口水井。我们在车上转了很多地方,从一片小树林进入另一片,从一块土坡登上另一块。我实在不好意思让这位老先生为我费力了,劝他返程。可是他知道我在研究和翻译阿赫马托娃,能参观一下她的故居何其重要,就一再鼓励我:“咱们一定要找到她的故居,对你以后写文章有用……”我们终于在一个栅栏破损的院子里,在一些菩提树和枫树之间,发现了一座孤零零的绿色板屋。我在照片上多次见过,很像它。司格林教授眼睛一亮,说:“这儿像是她的故居!”我们下了车,走进院落。他拄着拐杖,深一脚浅一脚地踏着满地金色的落叶,来到板屋前,门口挂着一块牌子,上边写着“俄罗斯伟大诗人阿赫马托娃曾经住在这里”。当时我们兴奋的心情很难用语言来表达。门关着,看来现在还有人居住。我们敲门,没有回应。我们扒着窗往里望,被窗帘挡住视线。我深信,将来总有一天这儿会改建成阿赫马托娃纪念馆。我们在她的院里徜徉了许久,一起回忆她的生平,她的诗作,她与中国的关系。

司格林教授脸上露出满意的微笑,说:“你是第一个来到阿赫马托娃‘岗楼’的中国人!”我立刻回答说:“不,是你把一个中国人第一次带到这位伟大诗人的故居前的。”

我们在一起度过几乎整整一天。我们对彼此的情况知道的越来越多了。我们都感觉到我们仿佛就是为中俄两国人民之间的友谊而生的,我们所从事的事业也都是为了促进两国人民之间的相互理解与友好。那天分手时,我赠给他一本我译的阿赫马托娃诗集。他要我题一句话,我写道:圣城重相逢/长夜话久别/同为友谊生/天地人和谐

司格林教授是位杰出的汉学家,他在汉学方面开辟了一条新路;他是位难得的教育家,他的桃李满天下;他是位善解人意、忘我助人的友好人士。

今天,在他诞辰八十周年时,我们远离他的祖国却是在他的出生地北京,为他举行纪念会。我们都忠于自己的宣言,为两国人民的永久友好而不惜献出自己的生命与心灵!

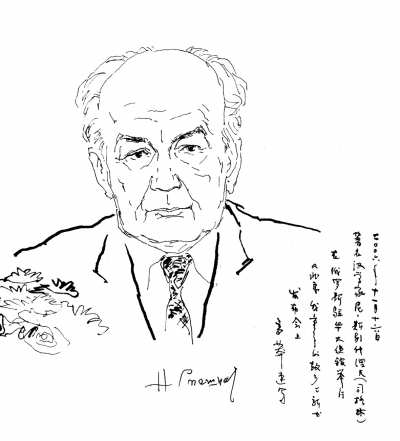

(图:高莽)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇