“回想”与“它在烧”

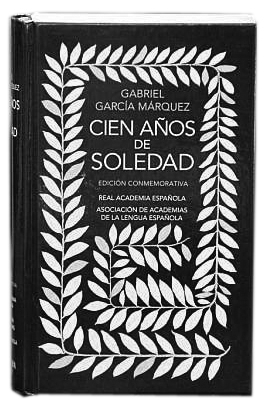

《百年孤独》新中文版(范晔译)已由魄力巨大的新经典文化有限公司于今年6月隆重推出,报界和出版界一片叫好。笔者一则以喜,一则以忧。喜的是译者据说是一位70后青年才俊,小小年纪便能担当移译世界名著的重任,精神可敬可佩,勇气可嘉;忧的是,对其尚需时日考量、检验的译品一味不负责任地评判,胡乱吹捧,以至于最终捧杀,造就不出一代译界精英来。

报载,西班牙语专家陈众议先生在谈到这部新译本时放话说,“……小说头一句很经典,他(指译者)把它断得很好。中文里‘想’里面可以涵盖‘回想’,西班牙语里面‘回想’和‘想’是两个词,他选择‘回想’,这是他仔细的地方。”(见2011年6月6日《北京晚报》)

《百年孤独》开篇第一句话,确实很经典,我们不妨来见识见识原文:

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo.

再来读读范晔的译文是否如评家所说的那么仔细:

“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”

不错,西班牙文的recordar(想起,记起,回忆)的确被译为“回想”了(西班牙文尚有另一个表示“想”的动词pensar),评家的话说得很受用,但这并非范先生的首创和专利,因为早在20年之前,黄锦炎、沈国正、陈泉等先生就如此翻译了:

“许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会回想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”(《百年孤独》,浙江文艺出版社,1991年;1982年他们发表在《世界文学》第6期上的译文作“将会想起”。)

这两句译文,除了个别的字词,几乎一模一样,笔者实在看不出孰优孰劣。倒是陈先生,作为一位西班牙语文学专家,应该掌握《百年孤独》多种中译本的信息资料。那么说,岂非有掠人之美的嫌疑?而且,对于晚辈译者,那么说,难道是鼓励“创新”,而不屑借鉴前译?

笔者以为,重译或复译,必须拥有超越前译的勇气和功力。仅此小说开篇第一句话,笔者认为就有两处地方值得后译仔细(!)推敲,从而力图超越前译。笔者不揣浅陋,提出自己的看法,以求教于译界各位方家。原文中pelotón de fusilamiento一词组,迄今为至,中文无一译出,仅译为行刑队。遗憾的是,范译也没有纠正前译、超越前译。细心的中国读者也许会问:什么行刑队?执行绞刑?砍头?枪毙?活埋还是打针?原文原本是说得清清楚楚的,所以,宜改译为“枪决执行队”。咱们中国懂英文的人多,不妨看看美国著名西班牙语文学翻译家拉巴萨教授的英译:“the firing squad”,倒是蛮贴切的。还有,上句西班牙文一个词组había de recordar,上举二译均作“将会回想起”,范译对此也只字未改,也许是英雄所见略同吧,但笔者以为都不够确切。因为西班牙文había de的原型动词为haber de,并不是简单的将来时,而是表示“务必、必须、一定”之意,拉教授的英译“was to remember”,前辈翻译家吴健恒先生和高长荣先生的中译分别为“准会记起”(《百年孤独》,云南人民出版社,1993)和“准会想起”(《百年孤独》,北京十月文艺出版社,1984),倒是紧扣西班牙文原文的,新译并不如前译那样吃透原文,应该还有提高的空间。这,难道不值得后译学习借鉴吗?踩在别人的肩膀上攀登高峰打什么紧?牛顿就曾放过豪言,欢迎别人踩着他的肩膀往上登得更高。据此,这一句话似可译为:

“许多年以后,面对枪决执行队,奥雷利亚诺·布恩迪亚上校准会想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”

陈众议还说,“……范晔……有一些词译得和过去完全不一样,例如手放在冰上的感觉,范晔译成‘它在烧’,这个很忠实,这很好……”(《京华时报》,2011年6月10日)

“和过去完全不一样”是不是就“很忠实,很好”?窃以为,译事不能光凭感觉,关键要看是不是忠实原文、贴近原文;译文要做到正确,精确,明确。此句西班牙文原文是“está hirviendo”,英译是“It’s boiling”,意思都是“它滚开着呢”。笔者鄙意恰恰与陈众议相反:译成“它在烧”,反而没有把原意表述清楚,反而不忠实、不贴切,笔者读了真莫名所以,不知所云。前辈翻译家罗大纲先生曾经说过,“只有不朽的创作,没有不朽的译作。”意思是随着历史的变迁,可以并且容许不断有新的译作面世。笔者敢于断言,如果《百年孤独》没有那要命而昂贵的版权,恐怕各种译本就会八仙过海,各显神通了。先生又说,“译作不是创作。”意思是说,译作绝对不可以违背原作的本意。笔者也以为,译作只有跟着创作,亦步亦趋,才能到达上乘的境界,而绝非任意更改变动原作的初衷。上引那个句子,平心而论,鄙意黄沈陈译本(以下简称“黄译本”)作“在煮开着呢”,也未走样,吴健恒先生译得更是到位:“这东西滚开着哩!”相信这两句译文,即便是90后的青年,读了也不至于感觉跟不上时代的步伐吧;而被讥为“语言资源不够用”,恐怕有失公允。再者说了,把孬说成好,难道是到位的引导?

笔者的结论是,对于文学翻译,评家和出版家(新中文版《百年孤独》或许遭遇审校缺失的尴尬)的责任应该是,严格要求,严格把关,严格审校,实事求是,肯定成绩,纠正谬误,以利译事的步步提升,而不是你好我好大家都好,一味不着边际地奉承迎合讨好。打造文学翻译的精品,需要译家、出版家和评家(许多时候还需要热心的读者)的真诚而实在的努力和齐心而协调的合作,而绝非仅仅依靠雄厚的资金,正如卡门女士曾亲口对笔者所说的那样,“钱不是问题。”

感觉加西亚·马尔克斯

罗大纲先生说,“译事难,难于上青天!”先生言简意赅,一语道出了译家的艰辛和困苦。笔者以为,译事最难的还不是语言的障碍,而恐怕是作家风格的体现。海明威、福克纳、乔伊斯,雨果、巴尔扎克、罗曼罗兰,博尔赫斯、加西亚·马尔克斯、巴尔加斯·略萨的创作风格各不相同,又各显神通;然而,尽管我们中国译界高手辈出,又有几人敢口出狂言,说自己能准确感觉、把握,从而传神体现?恕笔者斗胆直言,法国文学翻译大家傅雷先生笔下的众多法国作家,风格似乎也大都雷同,遑论我等!不过,即便如此,众译家仍孜孜不倦,努力探索攀登文学翻译的高峰,所以,今天我们有幸得以欣赏萧乾、文洁若先生译的《尤利西斯》,许渊冲先生译的《约翰·克里斯托夫》,王永年先生译的博尔赫斯短篇小说,李文俊先生译的《喧哗与骚动》,等等等等。顶尖的文学名著,必须配以顶尖的翻译精品,应该是译界和出版界的共识。

如果说,我们译界大致把握到众多作家的语言风格,如:海明威使用“电报式语言”,言简意深;乔伊斯繁博难懂、巧于变化;福克纳文体复杂、句子冗长,却有妙叙内心独白及意识流的独到之美;博尔赫斯高雅睿智,结构精巧。那么,今天依然活跃在拉美文坛上的巨擘如加西亚·马尔克斯和巴尔加斯·略萨,他们又是怎么样的语言风格呢?我们感觉到了吗?把握到了吗?体现出来了吗?

读博尔赫斯、加西亚·马尔克斯、巴尔加斯·略萨原作,以不才如我有限的西班牙文水平,只能蒙蒙眬眬地感觉到他们都是语言大师,他们的文风不一样,只能隐隐约约地察觉到:博尔赫斯文字简约高雅;加西亚·马尔克斯除了他那本《族长的没落》之外,大都明白如话,深入浅出;而巴尔加斯虽然年轻些,但语言也不故作高深,文体结构繁复但安排有序。不过,这也只是笔者自己的感觉,不敢说就是他们几位的风格,也许还相去甚远呢。

说来惭愧,笔者只译过加西亚·马尔克斯的三个短篇小说和作家的文学访谈录《番石榴飘香》。虽然如此,笔者在翻译的过程中,也始终凭着自己的这种感觉,磕磕绊绊,边走边学,实在使不出什么高招。幸好笔者读到,有好几位拉美文学评论家说,《百年孤独》的叙述语言仿佛出自一个八岁孩童之口。作家本人也说过,他创作这部小说是想艺术地再现他童年时代的世界。据此,笔者以为,中译《百年孤独》的文字不能太古、太深,应力求浅白通俗,力争平淡见工。

笔者以为,目前读到的三个《百年孤独》直译本,包括新译在内,是文有余,而白不足;但黄译本更值得人们敬重,因为他们是首译者,白手起家,没有任何可资借鉴的样本;而且,当时他们均仅年近不惑,用现在的话来说,都是小年轻。30年前,能达到这样的水平,实属不易。《百年孤独》开篇第一句话的架构,大大影响了众多中国作家,应该说是他们的功劳,是不容抹杀的。当然,用今天的尺度和标准来衡量,肯定有改进的空间。而笔者万万意料不到和颇感失望的是,范晔的新译除了过多使用中文四字成语之外,文字竟比前译还要老旧。试举几例,如“新生伊始”,“万物皆有灵”,“久寻不见”,“天马行空”,“触手可及”,“以身犯险”,“猝然中断”,“形销骨立”,“天赋异禀”,等等等等,不胜枚举,有时短短一页,竟多达十个以上。窃以为,四字成语巧用妙用,或许可以画龙点睛,锦上添花;倘乱用滥用,则弄巧成拙矣。再说,这恐怕也不是加西亚·马尔克斯的语言风格,而且,我们也不是没有可能想办法用浅显而优美的文字来加以表述。清代文学家顾炎武先生有言:“用一代之体,则必似一代之文,而后为合格。”笔者愚陋,实在看不出来上引译文究竟是哪代之体、哪代之文!

拉丁美洲作家的写作风格不同,文体不同,因而句型、词句的说法、语序、韵律也不尽相同;中国译家只有亦步亦趋,方有可能体现其风格于万一。作家们呕心沥血,字斟句酌,译家切忌任意增删。不少作家的文字简直像我国唐代文学家刘知几先生所说的那样,“加以一字太详,减其一字太略。”笔者在从事文学翻译的过程中,每每以刘先生的这句至理名言来告诫、鞭策自己,不敢乱说乱动。

《百年孤独》开篇第一句话,已经我们详加分析,现在来看第二句:

Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.

西班牙文句子之长,是出了名的。你看这句,虽然主句带副句,但一口气下来,作家只用了一个逗号。译成中文,只有断句一招。再来看看英译,有什么值得借鉴参考的地方:

At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehistoric eggs.

原来英文译家底气似乎不如西班牙文作家足,他用了三个逗号才把原句断开,才接得上气来。不过,译家很忠实,他完全按照原文的语序、结构,未增删一字,而且名词还是名词,动词还是动词,形容词还是形容词,未作变动,译得很到位、很出彩,虽然尚有商榷之处。对于中国译家来说,是大可学习受到启发的。当然,西方文字与中文大不相同,翻译不可能采取完全对等的办法。据电脑统计,英、法、德、西等西方文字彼此约有90%可以对等,而与中文仅有40%对等。但是紧扣原文不走样又不迁就原文字面,我们难道不能做到吗?不妨探讨探讨。先读黄锦炎等的译本:

“那时的马贡多是一个有二十户人家的村落,用泥巴和芦苇盖的房屋就排列在一条河边。清澈的河水急急地流过,河心那些光滑、洁白的巨石,宛若史前动物留下的巨大的蛋。”

大体上来说,此句译得还算到位,也很谨慎,文句流畅,并不生涩,显示出译者相当的文学功底;但也出现了一词两译和字词重复的问题。如原文中casa就被译成“人家”和“房屋”,enorme就重复译成“巨”和“巨大的”。而且,也有个别原文中没有而译者添加的字词如“排列”等。不过,这并没有影响译文整体的效果。

再读吴健恒译本:

“那时,马孔多是个只有二十户人家的村庄。一座座用土坯和箣竹建成的房子修在河岸上;清澈的河水在遍布卵石的河床上流过,卵石光滑洁白,大如史前巨蛋。”

笔者以为,此译与黄译有若干不同,把西班牙文副词entonces归位,译为“当时”,而不同于黄译的形容词“当时的”;译者注意到原文“pulidas, blancas, enormes”的排列次序,译成“光滑洁白,大如史前巨蛋”,颇见匠心;吴译还删去了黄译中添加的词如“排列”,于细微处可见功力。但与黄译一样,也有一词两译和字词重复的问题,如casa被译成“人家”和“房子”, enorme 被译成“大”和“巨”。而se precipitaba译为“流过”,似稍逊于黄译的“急急地流过”。总体来说,此译堪称老到,可资赏鉴。

最后读范晔译本:

“那时的马孔多是一个二十户人家的村落,泥巴和芦苇盖的屋子沿河岸排开,湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。”

乍看之下,此译与前二译相仿,但如再读,即可发现,译者增词随意,如“沿河岸排开”中的“排开”,“清澈见底”中的“见底”;词序调换,如“光滑洁白”被译为“洁白光滑”;变更词性,如动词se precipitaba被置换成形容词“湍急的”。另外,译文中似乎看不出“河水”与“河床”彼此的关系。此种任意性的译笔,尤其是不必要的添字加词,似不宜提倡。与前译相比,并无任何提高和超越,反倒相形见绌。

如果一定要推出紧扣原文的中译,笔者举出一种,供读者审评:

“那时候,马孔多只是一个村庄,二十座房屋用泥巴和芦苇盖在河边。河水清澈,急急流经遍布卵石的河床;那卵石光滑、洁白、巨大,仿佛史前动物的蛋。”

当然,山外有山,天外有天。日后或者就是现在,一定会有高人涌现,译者是不可以有太大的野心的。

笔者谨再举一例,说明后来未必居上:

布恩地亚家族的第四代奥雷良诺第二的老婆菲南达自小被家里当作女王来培养,从不操持家务。她的大伯何塞·阿卡迪奥十分不满,口出怨言。他说:

“... José Arcadio Segundo dijo que la perdición de la familia había sido abrirle las puertas a una cachaca...una cachaca hija de la mala saliva...de la misma índole de los cachacos que mandó el gobierno a matar a los trabajadores...”

这回先读范译:“……何塞·阿尔卡蒂奥第二说什么家道衰落就是因为娶进了一个内地女人……一个恶毒的内地女人……跟政府派来屠杀工人的军警是一丘之貉……”

此段文字的关键词是cachaco。查西班牙皇家学院编的《西班牙语词典》,有“军警”、“漂亮人儿,喜欢被人献殷勤的人”等多种涵义,作家此处巧用cachaca (妖精)和cachacos(军警),一语双关且语音相近,彼此呼应。范译cachaca为“内地女人”,释义所本恐怕是错误频现的《新时代西汉大辞典》,与“军警”在语音上根本挨不上边。读拉巴萨教授的《百年孤独》英译,cachaca被译为highlander(意山地女人,西班牙文的相应词是montañesa),所以,“...a highland daughter of evil spit of the same stripe as the highlanders the government sent to kill workers...” 高长荣先生就译为“……一个狗杂种的山地女人,就像政府派来屠杀工人的那帮山地人一样……”,倒也紧扣英文,也许可供参考,但似也非高招。

其实,黄译早就较好地解决了此一难题:

“……霍塞·阿卡迪奥第二,他居然说什么这个家就毁在让一个妖精进了门……一个出言伤人的时髦女人,那不是同政府派去杀害工人的军警成了一路货了吗……”

可以说,“妖精”和“军警”是黄译的极为高明的首创,巧妙地运用了中文的谐音;而且,较口语化,酷似奥雷良诺第二保护老婆的声口(霍塞·阿卡迪奥第二的怨言是奥雷良诺第二说出来的),不似范译“家道衰落”、“一丘之貉”那么老气横秋,完全是知识分子的腔调。

没有调查就没有发言权。仅以上数例,就足可说明,前译并不像某些不负责任的评论家说的那样,“以前老译本不是译的不好(还多亏你手下留情,没有一棍子打死——林按),但是那个年代好像翻译者调动的语言资源不够用”,恰恰相反,认真的读者应该可在笔者点评的上述数例译文中判断是非。笔者相信,它们仍将在我们图书馆的书架上,稳稳地占有一定的地盘,仍可获得相当数量的读者的青睐。笔者此刻倒要借梁山泊好汉的一句话替前译者出一口气:“洒家这条命,只卖与识货的!”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制