此访低地国,晤谈甚众,所获颇丰,语言通畅当为主要原因之一。凡我所见荷兰人等,无论市长王妃,抑或贩夫跑堂,皆操流利英语,更不必提作家与出版人,实为欧洲大陆仅见。非但如此,荷兰人皆以讲英语而自豪,不若法国人那般孤傲。英语与荷兰语有近亲关系,学来容易,另一方面,尼德兰为一小国,且有胸怀全球的伟大传统。若要冲出欧洲,走向世界,必先工语言之器,方可通达天下。所以,与其说荷兰人是语言天才,不如说他们乐于且勤于学习。

高柏(Koos Kuiper)老师在莱顿大学中文系图书馆内有一密室,为汉学家和狄仁杰系列小说作者高罗佩(Robert van Gulik)的私人藏书房,千百种宝贝之内,有百余张高罗佩少年时代自制的汉字识字卡片,用绳儿扎成一摞,正面写大字,有注音,背面或标笔顺,或组词造句,足见苦功。高柏本人也是说汉语的高手,普通语讲得字正腔圆,端庄典雅,还小秀了一番温州话和广东话。原来他常常造访中餐馆,与老板伙计们混熟了,顺便习得人家的方言。

莱顿大学中文系乃一宝地,内有一天井,纯然中式风格,正门张挂对联,供奉妈祖像,金发色目学子三三两两,脚架在木桌子上,怡然闲谈。此地总管为柯雷(Maghiel van Crevel)教授,乍一看有美军特种兵的风采,一开口却是道地的京腔——不是普通话,而是小街深巷里的北京话。柯教授是研究中国先锋诗歌的权威,我曾粗读他的大作《思想、破坏和金钱时代的中国诗歌》(Chinese Poetry in Times of Mind, Mayhem and Money),记得书中收有许多好看的诗人照片,且印有一张骆一禾的手稿,用的是国家测绘局的公文纸,故印象深刻。我说与柯教授听,他答,那是骆一禾写给万夏的信,此书已交由张晓红君汉译,有望明年在中国出版。

柯雷对中国当代诗人如数家珍,言谈中少不了家新怎样,浩波如何。晚餐时我俩并坐,酒至七巡,菜过三道,柯教授搭住我左肩:“老康,哥们儿得先撤了,回去写我的五年计划。”他敲敲杯子,起身发表离席感言。好一篇讲话,周道备至,人人不落,个个心暖,皆以为自己最受重视,实得我邦待人处世之道的精华。反观我随后的致辞,支离破碎,几同于“该来的没来”一类的胡说八道。早知如此,我便应套用经典,从“在这个春光明媚的日子,我们来到了美丽的莱顿”开始,规规矩矩,照本宣科。望着柯雷的背影,我自愧弗如,暗生感叹,觉得这可爱的洋教授远比我更有资格做中国人。

午后到莱顿,至23时搭夜火车回阿姆斯特丹,这多半天的光景,主要的交际语言换成了汉语。黄昏时分,坐在大学城街边的咖啡馆,五六华人,七八老外,以巧雅汉语谈笑风生,忽而文学,忽而野史,好不畅快。安娜·西茨克·凯塞尔(Anne Sytske Keijser)1980年代初留学于厦门大学,取中文名哥舒玺思,颇有女真遗风。彼时之鹭城尚为前线,年轻的哥舒玺思常听见金门岛上的蒋军用高音喇叭,播放邓丽君的靡靡之音,图谋瓦解我军我民的斗志。

哥舒老师与同事林客(Mark Leenhouts)等三人,正在合译《红楼梦》为荷兰语。荷兰文学基金会赞助了这一项目。译事已历三年,进展至40余回。哥舒老师说,最大困难在于《红楼梦》内无尽的人名、食材、中药和服装,有些名词在荷兰语中完全没有对应,但他们宁愿重新造词也不采意译。比如宝玉就是“宝玉”,而不像有些译家转成“宝贵的玉器”。

雍莉(Alice de Jong)与哥舒同期留华,一南一北。她在辽宁求学,返国后回莱顿深造。我们谈起荷兰尝为许多中国诗人的临时家园,继而说到北岛以及现在回国教书的多多。雍莉忽然沉默稍顷,然后用英语对我说:“我是他的ex。”

1989年,雍莉自莱顿毕业,随后遇到刚开始旅欧的中国诗人多多,两人共同生活多年,女儿尤丽娅今年13岁。她取出iPhone,给我看尤丽娅的照片:吃饭,吃饭,戴着耳机、边听音乐边吃饭。一个非常漂亮的小姑娘。

今年4月,雍莉去了成都,重新求学,入读一家烹饪学校,学做川菜。她刚调到莱顿大学不久,工余写博客,一个用英语,写厨艺,另一个用荷兰语,写园艺。温家宝有一次访荷时,她曾为荷兰政府做过口译员。“我现在什么都不做了。”雍莉说,“我种菜。”

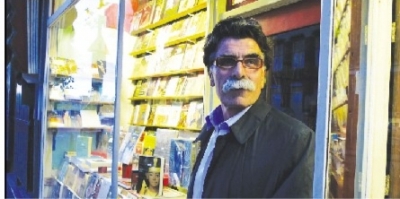

卡德尔·阿卜杜拉(Kader Abdolah)留着奥斯曼帝国时代的胡子,年轻时是伊朗共产党员,反国王,反阿亚图拉,革命后流亡欧洲,最终定居荷兰,并以自学的荷兰语开始小说创作,1993年出版的荷兰语处女作《鹰》(De adelaars)不仅获得了金驴耳奖,还荣升年度最畅销书。现在,他已成为荷兰当代文坛最重要的作家之一。潘源中译《天书·我父亲的笔记本》(Spijkerschrift)已于2010年由花城出版社出版。今年8月底的第18届北京国际图书博览会期间,阿卜杜拉也将访华。

晚餐时我与阿卜杜拉对坐。我问他,有些作家离开祖国,不顾一切地用新语言写作,有些人却死守母语,阿先生咋想的。57岁的阿卜杜拉说了半句又停住,道,这个问题好重大,“我必须用荷兰语来回答你。”我一见他要动真格的,便也拉开架势,亮出录音设备。阿卜杜拉告诉我,原来存在着各种各样的限制,来到荷兰,这些限制统统没了,就像宇航员摆脱了地心引力。三句半之后,阿先生胡须飞扬,突然回到了英语:“我向上,我向下,我向左,我向右,我自由了。我变成了我自己。我变得非常接近我自己。这是最重大的事情。”

那么,对他而言,母语的位置又是怎样的呢。“刚到这儿时,我觉得我是唯一一个逃出来的。”阿卜杜拉告诉我,“可突然间,出现了数以百万计的移民。时代变了。欧洲正在变革。一切都在变。移民也在寻求语言的改变,使用一种欧洲语言来写自己的心灵。”有没有商业上的考虑?阿卜杜拉一连用了六个no来否认。“这是风险很高的事。因为我是个年轻的作家,改变写作语言很有风险。我不知道这么干能不能成功。我用了很多很多年才出名。”他大笑起来,“我在玩命啊!”

可他为啥选择荷兰语,这不是比改用英语、法语、德语或西班牙语风险更高吗?阿卜杜拉表示同意,因为荷兰是小国,荷兰语是小语言,但压力也是动力,“不成功,便发狂,作为作家,我就等于死了。可是开始用荷兰语写作之后,我突然发现,哇塞,这可真是一桩伟大的工作!因为用另一种语言写作改变着你,要把你变成一个新作家。知道吗你?它给了你一个新身份——作为作家,作为人,作为文学。你成了一个新人。你也变得更年轻了。哈哈哈。”

雍莉听了阿卜杜拉激情四溢的谈话,对我说,多多正好相反,坚决拒绝学荷兰语。他说,如果学了外语,那些东西就会“侵入他的脑细胞”,让他失去自己。所以他只写汉语诗,只读汉语书。这样做对不对呢?“我不知道。”雍莉说,“很难说是好是坏。”也许诗人和小说家毕竟是不同的。

(本文所刊图片均为读书报记者康慨拍摄。)

中华读书报系列报道“荷兰文学见闻录”未完待续

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇