我触摸着地面上的两个弹孔。六年半之后,它们依然清晰可见。不规则的圆形,内缘留有爆裂的痕迹,只是里面的雨水取代了当年的血,投映着阿姆斯特丹灰色的天空。

子弹从一把克罗地亚产HS2000半自动手枪中射出,或许偏离目标而直接击中了地面,或许在此之前穿过了特奥·凡高(Theo van Gogh)的身体。

这是阿姆斯特丹东郊,林内乌街和第二东公园街交汇的街角。一条普通的红色自行车道。2004年11月2日上午,47岁的电影导演和作家凡高像往常一样骑车经过此地,默哈迈德·布耶里(Mohammed Bouyeri)拦住他,将他掀下车。第一枪击中了凡高的腹部。他在地上爬行,那青年又向他开了七枪,随后掏出一把弯刀,试图割下凡高的头。他没有成功,再取出一把匕首,连同他的宣言书,一起扎进了凡高的胸口。

很多人目击了这场残忍的谋杀。26岁的布耶里先生知道有人在看,但在整个过程中,他从始至终保持着惊人的从容和镇定,仿佛他不是在当街杀人,而是在自己的作坊里屠宰一只家禽,一头畜生,一个异类,一个骄傲自大、脑满肠肥的知识分子。

我愿意将这里视为荷兰的“零地”(Ground Zero),一如他们形容纽约双塔的遗址。如果我只是个游客,就像案发当年我短暂初访阿姆斯特丹时一样,我不会特为此次行程预留出这最后一项。冒雨骑车,穿过整个城市,到阿姆斯特尔河的这一边来,更不会从林内乌街边平静甚至单调的生活中看出什么异样。弹孔还留在这里,不断飞驰而来的骑车人用微笑提醒我及时避让,但并不减速,车轮溅起雨水,从杀人的旧地上疾行而过。唯一有些不同的,是路边BCC电器行里一个移民面孔的售货员,他坚决向我否认了任何谋杀遗迹的存在。

“弹孔?”他说,“没有弹孔,什么都没了。”

在街边采访完一对当年的目击者夫妇,我发现那售货员站在店门后,冷冷地看着我。

特奥·凡高是大画家文森特·凡高胞弟特奥的同名曾孙,1957年生于海牙。伊恩·布鲁马(Ian Buruma)是他的同乡,早年曾入读莱顿大学中文系,现任教于纽约巴德学院,足智多识。通过他长期供稿的《纽约书评》,我成了他还算忠实的读者。谋杀发生后,布鲁马飞回荷兰,但只赶得及凡高玩世不恭的追悼会——依其事先公布的遗愿,现场不仅有木头棺材,还有巨型香槟、充满阳刚气息的大仙人掌、摇滚乐队和卡芭莱表演团,穿超短裙的烟草女郎们穿梭其间,“仿佛战前的老戏园子”。

这正是特奥·凡高的典型风格。他生前一贯狂言无忌,尖锐攻击荷兰的多元化社会,以及中近东的新移民、老移民生下的第二代荷兰人、犹太人,甚至多种宗教,指责他们滥用了多元政策,却不愿放弃原有的文化,不肯融入现在生活于其中的社会,对荷兰国家缺乏基本的认同。如果这些只是传统知识分子式的批评,他不会为自己招惹那么多的麻烦。不幸的是,凡高采用的是一套浑不吝的、甚至亵渎式的语言。布耶里为此在光天化日之下谋杀了他。

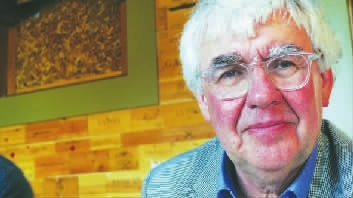

布鲁马用了许多经历,走访凡高的亲友,求问于作家、艺术家和社会各阶层代表。其成果收纳于2006年出版的《阿姆斯特丹的谋杀》(Murder in Amsterdam)一书,副题为“特奥·凡高之死和宽容之限”。这本书里呈现的荷兰社会——也包括知识分子和政治形势的面貌,与我此前关于低地国的阅读经验大不相同。于是上个月,我带着这本书和布鲁马给我留下的一连串问题去了荷兰,我想看看这个国家究竟怎么了。见到《阿姆斯特丹:一座城市的小传》(中文版由花城出版社出版于2007年)作者黑特·马柯(Geert Mak)时,我说我是背着他的著作来的,我喜欢这本书的许多地方:知识,趣味,以及对城市性格充满感情、有时也不乏幽默的描述,但是他好像只给读者展现了阿姆斯特丹的一个方面。

马先生立刻明白了我要说什么。他慈祥但语速飞快地辩解说,这本书的出版已经有些年头了,十几年来,阿姆斯特丹出现了许多前所未有的变化,一个新的问题,特别是移民融合问题出现了。在成书的1990年代,本城的“另一方面”还未成为显而易见的问题。特奥·凡高?是的,从那以后,很多东西都不同以往了。

青年马柯做记者,采访过90年前来到中国、协助成立中国共产党的共产国际代表、荷兰人马林(Henk Sneevliet)的家属。又忆及他对杨振宁的采访,马柯说,杨先生的女朋友看上去比他小很多。我告诉他:现在是杨太太了。

两个月后,马柯将前往中国参加第18届北京国际图书博览会。他不断问我,北京这十几年来的变化到底有多大,胡同怎么样。我负责任地向他做了汇报。我的同行、《南方周末》的刘小磊与马先生约定,今后每到岁末,两人互致一信,马先生概要报告荷兰一年来的情况,小磊则写一写中国的事情。

我们共进晚餐的意大利饭馆位于城市中央。马先生拉我到窗前,指给我看远近景色:运河、欧罗巴旅馆、老王宫——现在的阿拉德·皮尔森博物馆。尽管我们站的地方只是二楼,却有一种登泰山览众小的感觉。在这个大全景中,除了街灯和汽车,我们置身其中的城市和一百年前,甚至两百年前几乎没有什么不同。可敬的荷兰人,你们感到幸福还是惶惑?

“我爱这座城市。”65岁的黑特·马柯说。

(本文所刊图片均为读书报记者康慨拍摄。 本报记者 康慨)

中华读书报系列报道“荷兰文学见闻录”未完待续

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇