对于经典来说,思想上的“被解释”,无论是合理诠释还是过度诠释,都是再正常不过的命运;文字上的“被改变”,这类例子则较为少见。以儒家经典为例,“被改变”可以分为两种情形。第一种是思想家对于经典的改变,整体而言,它属于“善意”或“学理”的改变。譬如,《大学》从《礼记》里面抽离出来,朱熹将其作为《四书》之一,就对古本《大学》做了“分经别传”、“移文补传”的改动,先把《大学》分为经文、传文两部分,又变移了《大学》原文的某些次序,还写了《大学格物补传》。第二种是政治家对于经典的改变,整体而言,它属于“恶意”或“权势”的改变。例如,洪秀全定都天京之后,1854年3月成立了删改儒家经典的专门机构——删书衙,以信奉“独一真神唯上帝”为标准,凡合此者则留,不合者则去。同样是在南京,先于洪秀全四百多年,明朝开国皇帝朱元璋(1328—1398,在位时间为1368—1398)拿《孟子》做过大删大改,留下了至今让人感喟的《孟子节文》。

2003年,笔者曾在刘小枫、陈少明教授主编的《经典与解释》第2辑,发表将近三万字的《朱元璋时期的〈孟子节文〉事件》。这篇考释性论文,首先说到《孟子节文》是清初思想史上的失踪文本。大名鼎鼎的朱彝尊(1629—1709)就没有见过《孟子节文》一书,其名著《经义考》卷235指出:“刘氏(三吾)等《孟子节文》二卷,未见。”成书于乾隆四年(1739)的《明史》,其中的《艺文志》没有著录《孟子节文》,《礼志》更没有记载此事,但卷139《钱唐传》则说:“帝尝览《孟子》,至‘土芥’‘寇雠’语,谓非臣子所宜言,议罢其配享,诏有谏者以大不敬论。唐抗疏入谏曰:‘臣得为孟轲死,死有馀荣。’时廷臣无不为唐危。帝鉴其诚恳,不之罪。孟子配享亦旋复。然卒命儒臣修《孟子节文》云。”

浙江象山人、刑部尚书钱唐(1314—1394?)不是《孟子节文》事件的主角,却是必要的前奏。孟子配享文庙,始于北宋元丰七年(1084)。洪武五年(1372),朱元璋却罢免了孟子陪同孔子“吃冷猪头肉”的待遇。《明史》卷50《礼志四吉礼四》云:“五年罢孟子配享。逾年,帝曰:‘孟子辨异端,辟邪说,发明孔子之道,配享如故。’”朱元璋何以第二年又让孟子配享于文庙呢?这跟钱唐带着棺材、顶着箭口去为孟子死谏有关。全祖望(1705—1755)的《辨钱尚书争孟子事》引《钱氏家传》说钱唐卒于1394年,而《孟子节文》事件恰好也发生在这一年,但钱唐与《孟子节文》的编撰并无直接联系。朱彝尊《瀑书亭集》卷69的《邹县重修亚圣孟子庙碑》甚至认为:所谓“钱唐进谏,以腹受箭”,只是野史而已,不足为信。

朱元璋对孟子不友好,先是孟子罢享,后是《孟子节文》。比《明史》成书更晚的《四库全书总目》没有著录《孟子节文》。20世纪20至40年代由东方文化事业总委员会组织编写的《续修四库全书总目提要》,其中的《孟子节文》条指出:“明太祖览《孟子》,至‘土芥’‘寇雠’之语,谓非人臣所言,诏去配享,有谏者,以不敬论,且命金吾射之,其憎《孟子》甚矣。三吾之《孟子节文》殆为此作也。”湖南茶陵人刘三吾(1313—?),本传见《明史》卷137,它也没有谈到刘三吾修《孟子节文》一事。

我们今天到哪里找得到《孟子节文》刊本呢?书目文献出版社出版的《北京图书馆古籍珍本丛刊》第1辑,收有据明初刻本缩印的《孟子节文》。书前有刘三吾撰写的《孟子节文题辞》,七百多字。全文如下:

《孟子》七篇,圣贤扶持名教之书。但其生于战国之世,其时诸侯方务合纵连横,以功利为尚,不复知有仁义,唯魏惠王首以礼聘至其国。彼其介于齐、秦、楚三大国之间,事多龃龉,故一见孟子,即问何以利便其国,非财利之利也。孟子恐利源一开,非但有害仁义,且将有弑夺之祸。仁义,正论也。所答非所问矣,是以所如不合,终莫能听纳其说。及其欲为死者雪耻,非兵连祸结不可也。乃谓能行仁政,可使制梃以橽秦、楚之坚甲利兵,则益迂且远矣。“台池鸟兽之乐”,引文王灵台之事,善矣。《汤誓》“时日害丧”之喻,岂不太甚哉!“雪宫之乐”,谓贤者有此乐宜矣,谓人不得即有非议其上之心,又岂不太甚哉!其他或将朝而闻命中止,或相待如草芥,而见报施以仇雠,或以谏大过不听而易位,或以诸侯危社稷,则变置其君,或所就三,所去三,而不轻其去就于时君,固其崇高节、抗浮云之素志。抑斯类也,在当时列国诸侯可也。若夫天下一家,四海一国,人人同一尊君亲上之心,学者或不得其扶持名教之本意。于所不当言不当施者,既以言焉,既以施焉,则学非所学,而用非所用矣。今翰林儒臣三吾等,既请旨,与征来天下耆儒,同校蔡氏《书传》,蒙赐其名曰《书传会选》。又《孟子》一书,中间词气之间,抑扬太过者八十五条,其余一百七十余条,悉颁之中外校官,俾读是书者,知所本旨。自今八十五条之内,课试不以命题,科举不以取士,壹以圣贤中正之学为本,则高不至于抗,卑不至于谄矣。抑《孟子》一书,其有关于名教之大,如“孔子贤于尧舜”,后人因其推尊尧舜,而益知尊孔子之道,“诸侯之礼,吾未之学”,而知其所学者周天子盛时之礼,非列国诸侯所僭之礼,皆所谓扩前圣所未发者。其关世教,讵小补哉!洪武二十七年十月癸酉翰林学士奉议大夫臣刘三吾等谨上。

刘三吾于洪武二十七年(1394)奉命修撰《孟子节文》,当是不争之实。连朱彝尊那样的大学者都没有亲见过《孟子节文》,它又究竟存在了多久?潘柽章(?—1663)的《国史考异》卷3有云:“近见董应举撰连江孙芝传云:永乐辛卯(九年),奏复《孟子》全书,略言逆臣刘三吾欲去八十五条,其中养气一章,此程子所谓扩前圣所未发,大有功于世教者。又欲课试不以命题,科举不以取士,则谬妄益甚。乞下部议收复全书,庶使万世知所诵慕。疏草为虫鼠所蚀,不能详,然《孟子》书,以公言复全。”永乐九年是1411年。也就是说,从1394年到1411年,《孟子节文》仅仅存在了17年。而且,整个《孟子节文》自始自终都以南京为中心,因为让《孟子》恢复原貌的是朱元璋的第四子、明成祖朱棣,朱棣1420年才宣布定都北京。

福建连江人孙芝,其人其事不详。孙芝颠覆《孟子节文》刊本的“政治合法性”,也就等于恢复了《孟子》原本的“政治合法性”;他颠覆《孟子节文》刊本的“文化合法性”,也就等于恢复了《孟子》原本的“文化合法性”。从这个角度看,孙芝的文化气节堪比钱唐,跟刘三吾截然不同。这样比较并无过错,但它不表明我们真正理解了刘三吾其人,更不等于我们真正破解了《孟子节文》其书。刘三吾的《孟子节文题辞》说:《孟子节文》就是删除了《孟子》原本中的85条。所谓“八十五条”之说,就隐含了耐人寻味的三个玄机。

第一个玄机是“所用量词不妥”。人们对《孟子》书中各篇之下那些相对独立的段落,历来称之为“章”,而不是“条”。刘三吾在元朝末年做过静江路的儒学副提举,又以翰林学士、奉议大夫的身份修《孟子节文》,何以会犯这样的常识错误呢?

第二个玄机是“所依底本不详”。我们所见的《孟子节文》明初刻本,各卷均有章数提示,共172章。这里要特别指出:通行本《公孙丑下》第8章(4·8),被《孟子节文》分为两章,亦即以“沈同以其私问曰”以下为一章,以“齐人伐燕”以下为一章,因此,从通行本的角度看,《孟子节文》实际只有171章。刘三吾时期最权威、也最普及的《孟子》版本,一是东汉赵岐注、北宋孙奭疏的《孟子注疏》,一是南宋朱熹的《孟子集注》,前者为258章(《十三经注疏》本误为259章),后者为260章,均非257章——172(存)+85(删)=257。于是,刘三吾究竟拿哪个底本来修《孟子节文》,也就成了问题。

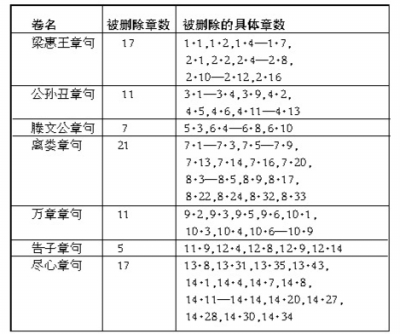

第三个玄机是“所节章数不准”。以朱熹的《孟子集注》和杨伯峻的《孟子译注》为据,我们将看到:被《孟子节文》删除的章数不是85章,而是89章。如下表所示:

只有对已成定论的人与事仍能穷追猛打,才将看到被常人一再忽略了的东西。君主有恶行,大臣在“行为上”加以助长,刘三吾的这一面,人们不难看到。在圣贤与帝王相对抗的“共时态语境”中,个人的力量毕竟过于微弱,刘三吾除了“遵命”,还能怎么样呢?但是,刘三吾也有另一面。假如以上三个玄机果真是他有意为之,《明史》本传所说的那个“不设城府”的坦坦翁,就不愧“老谋深算”。他深知:在圣贤与帝王相对抗的“历时态语境”中,君主有恶行,大臣却不能在“理论上”加以逢迎,而且要做得让人们轻易找不到口实。这也就难怪孟子的名言“长君之恶其罪小,逢君之恶其罪大”(《告子下》12·7),依然存留于《孟子节文》。刘三吾的沧桑经历和复杂内心因而告诉我们:要对身处“权力王国”与“道德王国”之间的儒家知识分子进行论世知人,并不是一件轻易的事。

孟子“词气抑扬太过”的王道政治学不讨“权力王国”的喜欢,这正是朱元璋删改《孟子》的缘由。近人容肇祖在《读书与出版》1947年第4期发表的《明太祖的〈孟子节文〉》指出:《孟子节文》就是不许说人民有尊贵的地位和权利,不许说人民对于暴君污吏报复的话,不许说人民应有革命和反抗暴君的权利,不许说人民应有生存的权利,不许说统治者的坏话,不许说反对征兵征实同时并举,不许说反对捐税的话,不许说反对内战,不许说官僚黑暗的统治,不许说行仁政救人民,不许说君主要负善良或败坏风俗的责任。这11个“不许说”,实质就是权力王国的主宰者们“不许”道德王国的思想者们“说”不利于现存统治的话,而孟子洋溢着道德理想主义光辉的王道政治学尤其“不许说”。

也正因此,下面这些话均被《孟子节文》所驱逐:

齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者谓之‘贼’,贼义者谓之‘残’。残贼之人谓之‘一夫’。闻诛一夫纣也,未闻弑君也。”(《梁惠王下》2·8)

孟子告齐宣王曰:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。”(《离娄下》8·3)

齐宣王问卿。孟子曰:“王何卿之问也?”王曰:“卿不同乎?”曰:“不同;有贵戚之卿,有异姓之卿。”王曰:“请问贵戚之卿。”曰:“君有大过则谏;反覆之而不听,则易位。”王勃然变乎色。曰:“王勿异也。王问臣,臣不敢不以正对。”王色定,然后请问异姓之卿。曰:“君有过则谏,反覆之而不听,则去。”(《万章下》10·9)

君臣关系是孟子王道政治学的重要组成部分。它一方面说手足—腹心、犬马—国人、土芥—寇雠,土芥—寇雠之论又最让统治者胆战心惊,这是对抗的一面;另一方面说师、友、事,师友之论又最让士阶层心往神驰,这是合作的一面。但是,人们却很少注意到:即便合作的一面,也是朱元璋所不喜欢的。所以,以下这些话同样被刘三吾删掉了:

曾子曰:“晋楚之富,不可及也;彼以其富,我以其仁;彼以其爵,我以吾义,吾何慊乎哉?”(《公孙丑下》4·2)

子思之不悦也,岂不曰,“以位,则子,君也;我,臣也;何敢与君友也?以德,则子事我者也,奚可以与我友?”(《万章下》10·7)

费惠公曰,“吾于子思,则师之矣;吾于颜般,则友之矣;王顺、长息则事我者也。”(《万章下》10·3)

人伦明于上,小民亲于下。有王者起,必来取法,是为王者师也。(《滕文公上》5·3)

近人黄云眉的《明史考证》有言:“《孟子》一书之真精神,存于《节文》者尚馀几!”孟子论君臣关系,既讲对抗,又讲合作,两者加起来就是孟子的“真精神”。从政治哲学看,这种“真精神”既凸显了道德理想主义与政治专制主义的内在紧张,更旨在提供“道德相”制衡“政治王”的路径依赖。“为王者师”,不止是文化资本意义上的导师,更得落实为政治资本意义上的宰相。因而,只要承认“《孟子节文》=朱元璋的专制主义-《孟子》的真精神”,我们就不能不注意到《明史·职官志一》所说的:“明官制,沿汉、唐之旧而损益之。自洪武十三年罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰之。”

洪武十三年(1380)的废相事件与14年后的《孟子节文》事件有关联吗?黄仁宇的《中国大历史》曾说:“说来也难于相信,从个人说辩的能力和长久的功效两方面看,孟子在传统政治上的地位要超过孔子……威利(Arthur Walay)在他的杰作《中国古代的三种思想》中即以孟子代表儒家,和道家与法家对立。”既然“道德王国”对“权力王国”的制衡突出地表现为“道德相”对“政治王”的规约,我们认为:朱元璋废除宰相与删节《孟子》两件事存在着政治哲学上的内在联系,前者乃其“集中意识”,后者乃其“支援意识”。在朱元璋看来,只有切断了传统儒家以相权制约君权,并试图通过学术影响政治、通过道统提升政统的理想追求,才能真正保证一家一姓的长治久安。宰相制度在明、清两代废而不用,印证了朱元璋在营造集权方面非凡的“政治智慧”。

常识所谓的“过去”,我们可以说它其实并未过去;常识所谓的“将来”,我们可以说它其实早已来临。2011年5月,笔者在上海大学哲学系做讲座,又一次提醒人们牢记:洪武五年(1372),孟子被罢配享;洪武十三年(1380),宰相制度被废除;洪武二十七年(1394),《孟子》被删节。记住这些年份,我们才能真切地反思“朱元璋的专制主义+《孟子节文》=?”这个更大的历史—思想史问题。刘三吾令人意外地保留了“焉有君子而可以货取乎”(《公孙丑下》4·3)这句话,就隐隐约约地告诉无数被强权所压抑的人文心灵,究竟是谁最终能够在“道德王国”与“权力王国”的较量中获胜。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制