1995年秋天,诗人邹荻帆在北京病逝。那年,曾卓也已经七十四岁。他在邹荻帆去世后的第二天,就从汉口赶到了北京,为的是在老友的遗体火化前见他最后一面。

“但我们不能交谈了。他安静地躺在那里。我没有勇气直视他。我向他鞠躬。我在他的亲人们的低泣声中缓慢地走过他的灵床。我竭力控制自己的感情却还是忍不住眼泪。几十年来,我们曾多次分手又相聚。这一次,却是永别了。是的,荻帆,永别了。斯世当以同怀视之。我正是一直以你为兄长的。你一走,不仅使我有难以承担的悲痛,而且我感到这样的寂寞,深深的难以承担的寂寞……”几天后,曾卓在一篇短文里记下了自己悲痛的心情。

一

曾卓是在1940年夏天认识邹荻帆的。那时候,邹荻帆已经是国内著名的青年诗人了,巴金先生已经为他出版了《在天门》、《木厂》和《尘土集》等三部诗集。他是湖北天门县人,因为他在诗作中大胆地揭露了旧社会的黑暗,也痛斥了家乡地方黑势力的丑恶与凶残,所以他的诗集一出版,就遭到了反动派的查禁。而他家乡的地主和黑帮势力人物也扬言,他再返回天门就要打断他的腿子。抗日战争爆发后,邹荻帆在武汉参加发起成立“中华全国文艺界抗敌协会”。其时,冯乃超、穆木天、蒋锡金等人正在筹办《时调》诗刊,邹荻帆也参与了筹组工作,并在上面发表了短诗《别》。这首诗写于1937年5月,是后来收入《邹荻帆抒情诗》的第一篇作品。其中有言:“我胸中正有万箭穿心,/ 摇着手,我要走,/ 去听那风沙中战马的嘶声……”

不久,因为冯乃超等人的介绍,邹荻帆又与于黑丁、曾克等作家结识,他们一同参加了以臧克家为首的第五战区文化工作团,进入了大别山抗日烽火之地,风餐露宿,热情澎湃地从事着抗日救亡工作。同年又转入电影艺术家金山、王莹领导的上海救亡演剧第二队,在武汉、桂林、香港等地演出抗日剧作如《放下你的鞭子》等。1940年,诗人辗转到了“陪都”重庆。原是计划奔赴大西北圣地的,但由于种种原因,未能如愿。为了找一个栖身的地方,他进入了嘉陵江边的复旦大学外文系。

曾卓作为一个流亡青年,也是这个时候从家乡武汉流亡到了重庆,在嘉陵江南岸一所中学教书。在相识之前,他已经读过邹荻帆不少诗作了。从《文学》和《中流》上,也从胡风先生主编的《七月》上。曾卓回忆说:“由于知道荻帆也是湖北人,所以另有一番感情。我当时特别喜欢他在抗战初期发表在《七月》创刊号上的一首《江边》,充溢在那里面的对祖国真挚的感情使我感动。”

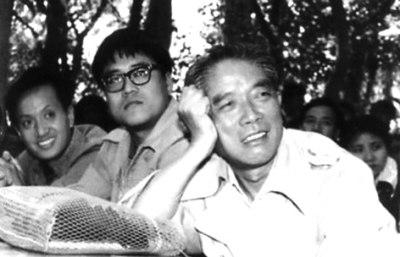

他们是在1940年暑假里相识的,一见面就熟悉了。因为放暑假,曾卓无事可干,便在邹荻帆的小土屋里用木板搭起地铺栖身,伙食则在复旦大学的食堂里冒名顶替暑期离校的学生名额“混饭吃”。当时复旦聚集着一批文学爱好者,如田一文、绿原、冀汸、姚奔、冯白鲁等等。他们惺惺相惜,聚集在一起读诗歌、办《诗垦地》、朗诵、议论时局,乃至打打闹闹,过着又贫困又快乐的日子。邹荻帆是这样看待他们那段艰难时世里的青春时光的:

“我永远不会忘记在嘉陵江边小镇大学的那段时日。如同狄更斯在《双城记》开卷时所写的:‘那是最好的年代,那又是最坏的年代;那是智慧的岁月,那又是愚蠢的岁月;那是信任的世纪,那又是怀疑的世纪;那是光明的季节,那又是黑暗的季节;那是希望的春天,那又是失望的冬天;我们有一切在我们的前面,我们又一无所有在我们前面;我们正朝向天堂,我们又正走向地狱……’那是因为在多雾的山城,光明与黑暗正在斗争,理想与现实正在尖锐发生矛盾。实在,我们那几个年轻人也不知自己在读什么专业院系,但可以不折不扣地回答,读的是诗歌和爱情系……”

曾卓在好几篇文章中,也动情地写到过这段生活。在1979年写的那篇《从诗想起的……》里,他说:“(因为)都是刚刚写诗的年轻人,他们有才华,有抱负,也有所追求。但并没有真正走进生活和接近人民。他们的歌声动人,但有些飘渺;他们的激情的喊声是真挚的,但并不深沉。这是几棵刚出土的新苗。对于老一辈的知名的诗人,除了少数几个以外,他们是缺少尊重的。”这是就他们当时的诗歌而言,其中含有严苛的自省的成分。而说到他们当时的生活和精神状态,是不能不使人莞尔的:

“在那间小土屋里的小油灯的晕黄的微光下,举行过一次小型的诗歌朗诵会。十多个人将那间小房挤得满满的。荻帆用他那带着浓重天门腔的普通话(他一生都没有能改变他的乡音),朗诵了艾青的《雪落在中国的土地上》。与会者中间有几位女同学,其中有一位使荻帆倾心,后来终于成了他终身的伴侣。我、荻帆和他的女友‘小丝’常常在一起,在大石桥上,在通向北温泉的一片桑树林中,在嘉陵江边,我们谈诗,谈生活,谈自己的经历,谈理想……荻帆高兴起来就在石阶上大跳自编的黑人舞,我有时就高唱自编的‘骑士歌’。我们就这样度过了一些美丽的时光。”

曾卓那时在朋友们中间已有“中国的雪莱”之称了。就是这样的青春时光,就是这样贫穷而又浪漫的青年诗人。他们对诗歌的追求是统一在对于崇高理想的追求的光照之下;他们在大时代的浪潮中经受着洗礼和考验。他们歌颂民主、光明、进步,他们鞭挞黑暗、专制和倒退。他们在大是大非面前态度明朗,毫不含糊。他们当中有的人例如曾卓,就已经是中共地下党员了。他们的“门”决不向“叛逆者”开。他们把所有“在并不汹涌的波涛中,就投进了残害我们的兄弟的人的怀抱”的人,都严正地拒之门外,而宁愿让“血渍装饰我的青春”。即使是处于政治的逆流当中,他们仍然经常以“涸辙之鲋,相濡以沫”相叮咛,以“莫若相忘于江湖”来互相安慰和鼓励。他们在光明与黑暗的大争斗中,在与人民、祖国共命运的大风浪中,成长和成熟起来。事实已经证明了,他们这群朋友,各自在成为真正的诗人、作家的同时,都也成为了“战士”。

果然,由于《诗垦地》丛刊明显的进步与自由的倾向,以及他们之中不少人对于延安的向往与崇拜,他们都不同程度地受到了国民党当局的注意。到了1943年春天,曾卓在重庆已无法立足,便只好远走黔贵。临行时,朋友们都为他唱了送别的骊歌,并且在《诗垦地》上出了一个专辑。

后来虽然曾卓又回到了重庆,并与邹荻帆又畅谈过几次,但他们最终还是劳燕分飞,先后离开了那个小镇。嘉陵江边留下了他们青春的踪迹和身影,也记下了他们艰难时世里的珍贵的友谊。

二

抗战结束后,曾卓和邹荻帆又在他们的家乡汉口见面了。这时候他们都成了忠诚的革命者。以汉口出版的《大刚报》文艺副刊《大江》(先后由葛琴、曾卓等担任主编)和《武汉时报》的副刊《北辰》以及邹荻帆发起和编辑的《北辰诗丛刊》等园地为中心,他们又并肩战斗了一个时期。他们秘密团结和扶植了一大批进步的青年作者,在白色恐怖猖獗而文艺园地荒凉的武汉,吹起了一阵强劲而清新的风。1948年春天,邹荻帆去了香港。曾卓则在家乡坚持斗争,迎接了大武汉的解放。等到他们再会面时,已经是在新中国的首都了。

按说,他们的友情也将随着新中国的诞生而进入一个更好的时期了,实际上他们也都是这样企望着和祝愿着。然而没过几年,1955年一场突然的大风暴刮起来,他们的命运之舟都在巨大的波涛中沉没了。当历史蒙羞、真理蒙难之时,他们自然也不能企望个人的友谊能有什么更好的命运。曾卓在一夜间成了一棵临近深渊的“悬崖边的树”,几乎遭受灭顶之灾,长时期被整个世界遗忘;邹荻帆经过隔离反省,虽然侥幸地得以恢复工作,然而他已经无从再见到曾卓了,甚至连通信的可能都没有了!他们的友情就像旱天里的芦苇,再也发不出任何声息。

曾卓被剥夺写作的权利长达二十多年。“文革”中他在“牛棚”里接受改造时,几次有人来向他调查邹荻帆的材料。曾卓只能从外调者严厉的态度和偶尔透露出来的几句话里,默默地想象和体会到荻帆的日子其实也不好过。他只能够在心里为老朋友默默祈祷。有时候依靠回忆着过去那亲密无间的友情,来抚慰自己孤独的和痛苦的心灵。

三

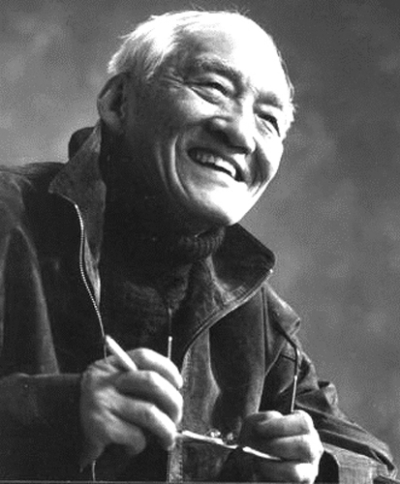

1979年,随着许多诗人、作家的“归来”,曾卓也从“炼狱”回到了人间。这年四月,徐迟在他主编的《外国文学研究》上发表了曾卓的评论《阴影中的凯旋门》。这是曾卓阔别文坛二十多年后第一次发表作品。同年九月,《诗刊》也发表了他的《寂寞的小花》、《悬崖边的树》、《有赠》、《凝望》等六首诗歌。这六首诗告诉了文坛一个消息:沉冤二十多年的“七月派”诗人之一的曾卓还活着,只是他已经白发苍苍了。而帮助曾卓发表了这六首后来被公认为是曾卓归来后的代表作的人,正是老友邹荻帆。九月里,曾卓在北京看到了六首诗歌的清样。他说:“我拿着那一份清样,有着比几十年前第一次发表作品时更激动的心情。那是我在艰难的岁月中唱给自己听的歌,决没有想到会有发表的可能的。而且,当时我的问题还没有处理,现在却将以一个‘人’的身份出现在读者面前……”

新时期里的许多读者(包括我在内)第一次知道“曾卓”这个名字,也都是通过这六首诗。这年年底,曾卓得到彻底平反,恢复了党籍和行政职务。更重要的是,他又可以作为一个堂堂正正的诗人来从事创作,可以作为一个“人”,去大声地呼唤和四处寻找他那些失去了消息已有二十多年的友人了!

阳光之下,幸存的朋友们一个个被找到。劫后重逢,相对如同梦寐初醒。然而,几十年的风风雨雨最终未能使他们的友谊之花凋敝,相反,随着岁月的变幻、沧桑的更改,那些友情竟变得更加深挚和牢固,而且依然保持着青春时代纯洁和崇高的基调。不少人都著文说过,当邹荻帆、曾卓、绿原、牛汉这些历尽劫难的老朋友重新相聚时,只在一瞬间便又变得那么亲密无间,说说笑笑,热烈乐观,完全不像是六七十岁的老人。他们自己也觉得,当他们重新欢聚在一起时,他们就又像回到了四十年代的嘉陵江边,回到了那又贫穷又快乐的青春年代,回到了那弥漫着友谊、诗意、爱情和理想气息的小土屋里。邹荻帆在1979年写赠曾卓的一首诗歌《拒绝》里,有这样的句子:

想江边不复是那样月色,

思念之树常青——

你还是那少年的影子?

我知道波涛已卷上你的额头,

浪花已溅上你的发丝。

但是波浪并没有吞没你,

胜利者的笑是把悲哀拒绝于门槛外,

江水有情,明月有意,

为我们歌难忘的真理之曲!

正是这相慰相励之心,守至老迈,老亦不改。我想起1827年的那个玫瑰色的黄昏,十四岁的赫尔岑和十三岁的奥加辽夫曾经双双站在莫斯科郊外的麻雀山上,望着西沉的太阳起誓,要为各自选定的理想献出终身!许多年之后,赫尔岑回想起那个黄昏来,不禁泫然而有泪意。他说:“还有什么可说的呢?!”现在,邹荻帆和曾卓这两位少年时就结交的诗人,以及他们那一群志同道合的朋友,当他们回首往事,追忆自己的逝水年华之时,不也同样可以为自己一生所选择的高尚的理想、苦难而孤傲的命运以及从未沉沦和变质的友谊而高歌一曲,甚至于热泪盈眶吗?他们的整个一生,也可以为他们所选择的道路和命运作证。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制