上世纪60年代我上小学时,就知道吃派饭是怎么回事了。所谓吃派饭,就是凡有孩子在学校读书的人家,轮流管老师的饭。轮到谁家,这家主妇就会早早做准备。那时我在山西省临猗县张包村上小学,开始时,学校制作了一个木牌子,先交给第一家,这家管完了饭后,就把牌子传递给下一家。

只有那些家庭成分好的人家才有资格享受这一殊荣,而那些地富反坏右、坐过监狱的人家是没有资格管饭的。大家的阶级警惕性都很高,怕这些坏人利用管饭的机会,搞腐蚀拉拢,更怕他们在饭菜里做手脚。

到了后来,木牌子不用了,大家都知道了规矩,这家管完了,就跟下一家说一声,反正大家住得都不远,省去了不少的麻烦。

大家都把老师的派饭当作一件大事来抓,轮到谁家,这家的主妇就会早早地做准备。大部分人家在头一天就已经准备开了,把老师一天的食谱安排得妥妥当当,也会和头一天刚管过饭的人家交流经验,了解老师都喜欢吃些什么饭,口味是淡还是重。

也有特殊的老师。我上小学时,只有外村一个老师,姓卫,他有个习惯,不喜欢去学生家里吃派饭,而是每顿饭让管饭的人家把饭送到学校来。我家那时就有一个“食盒”,是专门给卫老师送饭用的。夏天,卫老师一般就在学校大门的过道里吃饭,他吃饭时并不是坐下来吃,而是蹲在椅子上,嘴巴嚼饭时发出的声音极响亮,像是八辈子没吃过饭似的。

他在我们村学校一教就是十几年,后来“文革”爆发,他因家庭成分不好,屡屡受到学生们的批判,被我们村“贫下中农管理学校领导组”赶出了学校,让他去村里的砖瓦厂劳动改造。

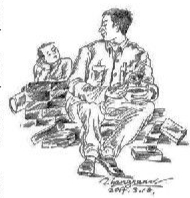

那时,我已上了初中,放学后,曾几次去村上的砖瓦厂看他。那次,正赶上他们吃午饭,他端着碗,圪蹴在一堆破砖头上,手心攥着两个发青的高粱面窝头,碗里的菜没有一点油腥,是萝卜烩白菜,但他却吃得津津有味,嘴巴发出的声音还是那样响亮。他远远地看见了我,对我呲嘴一笑:“你吃了吗?”

我慌乱地答道:“吃了,吃了”。就赶紧跑掉了。从那以后,我就再也没去砖厂看过他,再后来,他被遣返回原籍山东老家,就再也没了他的消息。

虽然卫老师不在学校了,但派饭还得继续,村里来了各式各样的工作队,这些人来的数量不少,轮到谁家管派饭,都是满当当坐上一桌子。上面给这些人有严格的规定,每个人一天必须要给管饭人家交三毛钱,一斤粮票,大家不管是工作队队长,还是普通队员,在一户人家吃完饭后,都很自觉地把钱和粮票放在饭桌上,主人也只是说几句客套的推让话,并不实心推辞,因为那些人留的钱,在一个农家里是能派上大用场的。等客人们走了后,主人就把放在桌子上的钱和粮票拿起来,按照刚才吃饭的人头,再对照钱数和粮票予以仔细清点。一般是不会错的,偶尔也有错给的,如果是多给了,主人是不会吭声的,狡黠地微微一笑,装到口袋了事,如果少给了,主人也只是小声说一句:“怎么这样呢,吃了饭还少给钱。”还会在其他地方发几句牢骚,事情也就过去了。

(《北京青年报》5.2 张达明)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇