如果没有王勇的努力,那些长年奔走在中原大地的乡村摄影师,很可能会悄无声息地老去。然而,由于王勇的新书《村里来了照相的》的出版,他们陡然间集体出现在公众眼前。

38岁的王勇花了3年时间,横跨河南、山东、安徽、江苏,走访了那些散居在这四省交界处的乡镇上的摄影师,完成了这部乡村摄影师的口述史。

没有摄影科班背景

乡村摄影师这个群体的形象,在王勇的书中清晰起来:谦卑、勇敢、内敛。他们几乎没有摄影科班的教育背景。有人自学成才,有人跟父辈学艺,有人从西方传教士那里获得摄影技巧,还有人是从来华做生意的日本人那儿学会了摄影。

河南民权县60岁的赵秀亭回忆说,他父亲摄影是跟日本人学的。“1930年,那个日本照相的从东北过来做生意,我父亲12岁,跟着日本人干杂活,六年后,他开了自己的照相馆。”

可是,因为跟日本人学摄影这段历史,赵秀亭的父亲在1958年被判刑7年,进了监狱,罪名是“里通外国”。1965年,父亲刑满释放不久,又赶上了“文革”,吃了不少苦头。

安徽亳州的李建兴已经85岁了。他回忆说,一生最不好过的时候是1957年被打成了右派后。“之前,我是一家国营照相馆副经理,工资一个月45块。打成右派后,工资一个月只有23块了。当右派将近20年。生活困难,把孩子给人家一个。”

像李建兴一样,这些乡村摄影师们多数是1956年公私合营之后国营照相馆中的一员。他们几乎都到耄耋之年,正在老去。王勇说,“这意味着我必须和时间赛跑,采集他们的历史和故事。有几个人,在我访问后不久就过世了。”

个人片段构成时代景象

王勇记录的每一个故事,都是一个摄影师的一段私人生活。可是,当把这些个人的历史片段串在一起,它们就构成了有关那个时代中国乡村政治、经济风貌的景象。

75岁的王怀明来自安徽利辛县。他依然记得闹饥荒时那令人心碎的一幕。“1961年,我到朱寨去给学校照相,是小学六年级的。我住大队,好多死人都没人抬啊,都是饿死的。董必武副主席来检查,召开会议后,整个阜阳地区闹荒的状况大有好转。不然,还不知道要饿死多少人。”尽管生活贫苦,王怀明说,人们还是要照相,一般是证件照、会议照,因此,他还是每天要工作。

中原一带有一种习俗,不留陌生人的照片,甚至烧掉过世家人的照片。王勇说,书中所有的照片,有黑白有彩色,还有的是手工着色的,都是从倒闭的照相馆和旧货市场收来的。

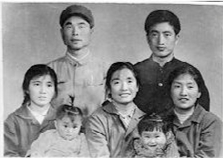

除了口述文本,该书还为读者呈现了370幅乡村摄影师拍摄制作的影像,以及乡村照相馆曾经使用过的手工绘制的背景布、自制的道具,以及摄影灯。

该书主编晋永权认为,“通过这些照片,我们可以看到,乡村摄影师们一直在努力模仿官方宣传照片的拍摄,从用光,到美学趣味到身体姿态到景观想象。然而,在模仿的过程中,乡村摄影师也形成了自己独有的特质和风格。”

没有乡村摄影师就没有全家福

王勇坦言,他拍的第一张照片,“就是模仿的《人民日报》。”在这张拍摄于1998年的照片中,“一个电工队的队长,像国家领导人似的左手叉腰,右手挥舞。那个时候,甚至连我这样在电力局工作的人,都不知道一张好照片究竟该怎么拍。我以为,那些在官方报纸上发表的照片就是好照片,所以才模仿。”王勇自身是河南永城电力局的一名摄影师。

然而,中国的乡村摄影师,并不仅仅是为农村人拍照片。最重要的是,“他们是乡村影像的记录者,是中国乡村影像文化的塑造者。”晋永权说。“他们教会了农村人如何审美,如何在镜头前微笑,如何摆姿势等等。”

安徽濉溪的73岁摄影师营兆云回忆说,那时农村人照相,不喜欢脸上有明暗光影,认为鬼脸才有阴影。他们喜欢照片是中国画中那些神仙的样子,又光又白。因此,“我一般会在他们脸上打平光。”

过去,摄影在农村是件大事,尤其是拍全家福。去照相时,一家老小会穿上最好的衣服,还要选一个好日子。

“照相像个重大仪式。”一个名叫“手牵手”的网友看了王勇的书后说。“1978年,我上小学一年级。一天下午,我妈妈突然来学校把我叫走了,说是要拍全家福,照相的到我们村来了。记得,照相机很大,有一个木架子,摄影师躲在布后面,手上拿个橡皮球指挥我们:别动,看这里。然后,‘咔嗒’一声,他按下了快门。整个过程特别有仪式感。”

在很大程度上,如果没有乡村摄影师,很多农村家庭可能都不会有一张全家福。

(《新华每日电讯》4.17 文赤桦)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇