新近文津出版社推出的《笺墨记缘》一书,记录了20世纪80年代以来我与上百件近现代文化名人书札、书法、手稿和照片的缘分。每每翻看那些泛黄的文稿和当初被揉搓成团的书札,总有一种感觉,时光似在倒流,场景似在回放。有朋友开玩笑说:“你30多年的集藏,从一个侧面来说,算是对中国近现代文学领域的一种抢救。”虽然自知朋友的话言重了,但若能达到这样的效果,我则相当欣慰。

北京的集邮爱好者都知道,20世纪80年代月坛公园里有一个集邮市场。周末或节假日,自然也少不了我的光顾,因为当时我对名人亲笔签名的首日封、纪念封感兴趣。一次,我去月坛,一个和我熟悉的摊主拿出一袋子旧信封,劝我买下,理由是既然你搞名人签封,我这袋子里装的可都是名人亲笔书写的信封,而且经过实寄,不是更有意义吗。我一想,确实,还省得追前跑后地请名人签字了,而且有的人已经故去了。于是上手翻了起来,大概有一两百个,信封上有的签了名,有的只写一个姓,还有的里边有信。我从一个写有“谢”字的信封里抽出一封信,发现原来是冰心先生自己填写的履历表。后来了解到,这是一批由作家亲笔填写的个人履历和创作经历的登记表,不仅有冰心、巴金、臧克家、艾青、丁玲等20世纪80年代初仍健在的文学界泰斗级人物,还有《上海的早晨》的作者周而复、《苦菜花》的作者冯德英、《铁道游击队》的作者刘知侠、《红旗谱》的作者梁斌、《林海雪原》的作者曲波。除了他们认真仔细填写的登记表,有的信封里还装有复信。按当时的市场情况,集邮市场卖这些旧信封里的登记表、信件,识货的人甚少,并不好卖。因为当时到月坛邮市的人,多半是冲着邮品来的,没有人对那些旧信感兴趣。即使有人要,那些有些名气的人写的旧书信价格也非常低廉。翻看完那一袋子旧书信,最终我以600多块钱的价格买回了家。稍加整理后,发现许多手迹都是我非常崇拜的作家亲笔写的。为此,我激动了好些日子。

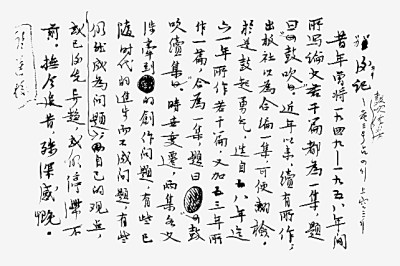

去月坛邮市的次数多了,自然跟一些集邮爱好者熟悉起来。当时一个见面打招呼的邮友听说我前些时候花大几百块买到一些作家的旧书信,就和我说,要买这些东西就去潘家园的旧货市场,那里时不时会有人卖从出版社等单位扔出来的这些东西。果真,第二天我在潘家园淘到了一批现代著名文学家的书信、文稿、出书合同等珍贵资料。那天,我在潘家园旧货市场淘到的“第一桶金”是在一个用树杈子搭建的贩卖旧书的摊位上。那时在潘家园卖旧书和字画的摊位一个连着一个,南腔北调的哪里人都有。走到一个摆满旧书杂志的摊位时,我发现了“猎物”。木架子上散落着一些写寄给人民文学出版社的旧信封。摊主是个从河北农村来的小伙子,十七八岁,见我对这些旧信感兴趣,就从木架子下提溜出一个上面印有“尿素”字样的脏兮兮的口袋,说摊位上摆放的这些信是和口袋里的东西一起收上来的。我怀着好奇的心理把手伸进了口袋,抓出了一把“烂纸”。由于口袋装得瓷实,这些纸互相粘连着,成团儿。我慢慢将这些纸舒展开,那一刹那,简直不敢相信自己的眼睛,我抓出的这一把“烂纸”原来是20世纪50年代一些作家与人民文学出版社签订的出书合同。第一把看完,放在一边,我又抓出一把,全是发稿单。打开一份,居然有茅盾先生《鼓吹续集》的发稿单,别在最后的两页泛黄的纸,竟是茅盾先生用毛笔写的“后记”。那一天,我满载而归,收获到茅盾先生的《鼓吹续集》后记、巴金先生的《新声集》序言,以及冯雪峰、巴人、楼适夷等人签发的书信、手稿和合同书上百件。这个“尿素”口袋,为我收齐中国现代文学家手迹的计划开了一个很好的头。

周越然先生的《书的回忆》中有一段话,说:“做官有幸运,就是连升;经商有幸运,就是赚钱;购古书者,也有幸运,就是(一)我要什么书,马上买到什么书,并且价钱不大。(二)或者在冷摊上偶然拾得一种毫不相干的破书,归来审察,发现某名士的印记,某名士的批校。(三)又或者书贾拿了奇僻的古本来售,索价不高,故留之。后来细作考查,知是海内外孤本。”周先生谈到的三个方面幸运,我都经历过。

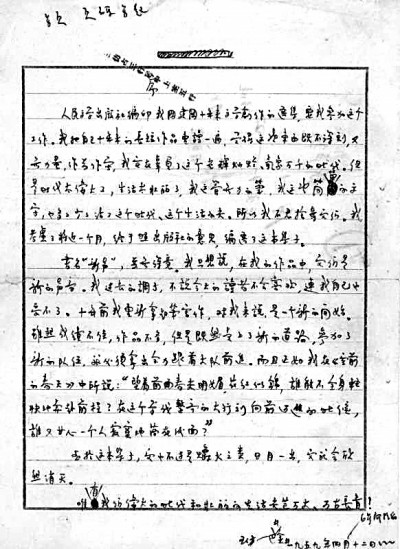

2003年年末,我偶得陈寅恪先生手迹,那简直就是想要什么就有人送上门来。那年岁末的一个下午,快到下班的时间,一个经营旧书的朋友打来电话,说带着一包手稿,已经到我办公的楼下等候,请我下楼看一下是否感兴趣。如果我喜欢,就卖给我,因为他准备回老家过春节了。我马上下楼,钻进他的小车里,打开包书稿的旧报纸一看,原来是几年前与我擦肩而过的冯承钧先生所译《蒙古与教廷》手稿。《蒙古与教廷》为冯承钧先生20世纪30年代所译,撰者是法国的伯希和。由于各种原因,直到1990年才出版。冯承钧先生生于1887年,是我国近代著名的历史地理学家,通英、法、梵及蒙古和比利时文,曾任北京大学等学校的教授,对历史地理学有深入研究,尤长于中西交通史和元史,著译甚丰,《蒙古与教廷》亦是他的重要译著。那天除了冯先生所译《蒙古与教廷》手稿,这个朋友还把随稿带来的几封书信、残稿等送给了我。当晚,我整理那些书信和残稿时,一页发旧并有水渍的文稿引起了我的注意,字迹很像陈寅恪先生的手迹。我小心翼翼地拿起这张陈旧泛黄的稿纸,轻轻地把它放在写字台上,并谨小慎微地用镇纸压住,然后一字一字地往下读。靠近纸边的几个字经过辨识,令我心跳不止:“寅恪谨注。六月七日。”果然不出所料,这页文稿确为陈寅恪先生亲笔所书。先生写下的那段文字,是在伯希和的文章《六朝同唐代的几个艺术家》中,收入冯承钧译《西域南海史地考证译丛八编》,该文注五十七,写有“此文不言王玄策的实在官名,而名之曰道王友,颇奇”云云。那时陈寅恪先生是中华教育基金董事会编译委员会的委员。由此推断,这页文稿是陈寅恪先生在审读《六朝同唐代的几个艺术家》时记下的。

在得到陈寅恪先生的手迹之前,我已收藏了他的祖父陈宝箴、父亲陈三立和其兄陈衡恪的手迹。陈氏一门三代的手迹,是我集藏中国近现代文化名人手迹的重中之重。

随着名人手迹集藏的日益丰富,我开始有了一个把北京大学和清华大学自创立至民国的历任校长、知名教授的手迹集全的宏伟计划。经过30多年的努力,还真收集了不少,但究竟与预期的目标有多大距离,心里没底。于是,我利用春节长假对家中所存名家手迹做了一次整理、归类。经查,北京大学的历任校长手迹基本上都有了,知名教授的手迹也算齐全。清华大学初创至民国,到新中国成立初期的著名校长和知名教授的手迹,也基本上都搜集到了,这要归功于陈梦家先生。现在家存的清华大学著名教授书札,大多来自陈梦家夫妇旧存。

近几年文人“笺墨”越来越受藏家的青睐,但凡有些名气的文人“笺墨”动辄几千上万。名气大者的手迹,在拍卖场上的价格已经高达几十万甚至上百万。而以寥寥几百元搬回家一袋子文化巨匠的书札、文稿,早已成天方夜谭。30多年集藏生涯中所经历的故事,至今历历在目。每每心情好的时候,我总会把自己喜欢的“笺墨”翻出来看看,但往往因睹物思人兴味顿失,一种物是人非之感油然而生,不禁想到“物是主人,人是客”的古训。

(作者:方继孝,系鲁迅博物馆荣誉馆员、北京作家协会会员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制