【读书者说】

这本书写完之后,一直没有合适的书名。

2019年春天,我和樊锦诗老师在北大燕南园,和出版社的几位编辑商定书名和版式,为了打开思路,出版社的同仁找来了许多历史人物的传记。我看着身边瘦小的樊老师,想到我们朝夕相处的日日夜夜,想到她神情疲惫、手不释卷的样子,想到四年前在莫高窟送别我的那个身影,耳边始终萦绕她说过的那句话:“只有在敦煌,我的心才能安下来。”

这本书的终篇是“敦煌人的墓地就在宕泉河畔”,我明白她的心。

宕泉河边安葬着包括常书鸿、段文杰先生在内的27人,他们是第一代坚守敦煌的莫高人。保护区是不允许有墓地的,这个墓地很隐蔽,在远处几乎看不见。这些人来自五湖四海,最终心归敦煌……“心归何处?书名就叫《我心归处是敦煌——樊锦诗自述》吧!”大家沉默下来,接着是赞许,樊老师看着我说:“嗯,还是你懂我!”

“只有在敦煌,我的心才能安下来”

2014年夏天,我初到敦煌,也初见樊锦诗。那次会面,匆匆而别,我没有想到命运会在我俩之间安排下如此深厚的缘分和情谊,我会成为这个世界上“懂她的人”,她也成为这个世界上“懂我的人”。从2014到2016年,樊老师多次向我们发出邀请。那段时间,北京大学美学与美育中心正在策划人文学的书系,计划访谈一些代表时代精神、代表中国当代人文精神的学者,并出版一系列书籍。当我们和樊老师交流这个想法时,她很快就答应接受我们的访谈。2016年暑假,我们再次赴敦煌考察,此行的任务有两项,一是深入研究敦煌艺术,二是完成对樊老师的访谈。

为了这个访谈,我拟出了一百多个问题。但真正进入访谈,我拟出的题目基本失效。她的健谈,她阅历的丰富,思路的开阔,还有那些从来不为人知的往事,远远超出我的预想,似乎每一个小问题都可以打开她记忆的宝藏。樊老师的讲述有她自然内在的逻辑,只需一点触发便能源源不断地喷涌而出。而我要做的就是把她所说的话全部记录下来。近60年的敦煌生活,她对那里的每一寸土,每一棵树,每一方壁画都如此熟悉,莫高窟的历史、洞窟壁画艺术到考古保护工作的方方面面,她都如数家珍。

我们每天平均采访三到四个小时,最多的时候,樊老师一口气说了五个小时,我边听边做笔记,同时以最快的速度整理谈话的内容,以便后期整理。我负责提问和记录,董书海博士负责录音。十天后,当我们离开敦煌时,已经积累了将近20万字的访谈稿件。

樊老师有每晚散步的习惯。她最喜欢从家里走到九层楼,听听悬在檐下的铃铎,听听晚风掠过白杨的声音,然后在满天繁星升起之时,踩着月光,散步回家。离开敦煌前的一天晚上,她提议大家一起散步去九层楼。散步的时候她告诉我,沿着道路两旁的是钻天银白杨,因为起风时发出噼里啪啦的声音,当地人管这种树叫“鬼拍掌”。冬天的时候,树叶落光,枝干直指蓝天,这些白杨树就更加气宇轩昂了。她说,过去有位前辈对她说过一句话,要想在莫高窟生活,首要的功夫是要耐受住这里的寂寞。也是在那天晚上,她对我说,大家都认为留在敦煌是她自己的选择,其实她有几次想过离开敦煌,我问她:“最后为什么留下来?”她说:“这是一个人的命。”鸠摩罗什当年随吕光滞留凉州达17年,也是在一种并非自己选择的情形下开始佛法的弘扬,而樊锦诗是随历史与命运的风浪流徙至此,所不同的是鸠摩罗什当年是东去长安,后来在“草堂寺”负责佛经的翻译工作;而樊锦诗是西来敦煌,在“莫高窟”守护人类的神圣遗产。好在有彭金章这匹“天马”,在她最艰难的时候,“伴她西行”,不离不弃,陪伴左右,和她一起守护千年莫高,一直到他生命的终点。

夜幕降临时,九层楼的四周愈发安静,安静得彼此仿佛都能听到对方的心跳。我们的耳畔是随风传来的一阵阵叮叮当当的铃声,断断续续,若隐若现,似有若无……樊老师说那是九层楼的铃铎,铃铎的声音跃动在黑夜和白天交替之际,让人感到仿佛游走在变幻莫测的梦境。直到满天星斗闪耀在我们的头顶,微风从耳际流拂过,那壁画里飞天弹奏的音乐也好像弥漫在我们的周围……

我突然明白了樊锦诗愿意一辈子留在敦煌的原因了。尘世间人们苦苦追求的心灵的安顿,在这里无须寻找,只要九层楼的铃铎响起,世界就安静了,时间就停止了,永恒就在此刻。

“我的人生正是和敦煌联系在一起”

我把录音和访谈稿件带回了北京,很快就整理出了文字稿。口述的内容整理出13个部分,分别涵盖了“童年”“大学”“实习”“历史”“学术”“劫难”“至爱”“艺术”“保护”“管理”“抢救”“考古报告”和“莫高精神”,这就是这本书13章的最初框架结构。按照这个框架,不仅包涵樊锦诗的个人命运、人生经历,还涉及敦煌的历史、艺术、学术以及敦煌保护管理等各方面的问题。但是,我不能确定樊老师是否同意这样的框架,当我忐忑不安地给她看全书的框架设计时,她的话让我心中的这块石头落了地,她说:“我很赞同你的设想,我没有什么传奇故事,我的人生意义正是和敦煌联系在一起的,我和敦煌是不可分的。我樊锦诗个人的经历应该和具体的时代联系在一起,你的想法也是我所希望的。”

完成此书,除了跨学科的难度之外,还有各章内容的不平衡。因为口述带来的一个直接问题就是章节内容不均衡,有的充实,有的薄弱,需要事后翻阅资料、查漏补缺;此外,口头表达避免不了口语化,而其中涉及敦煌历史、敦煌艺术、敦煌学、考古学以及遗产保护等问题却是专业性、学术性极强的话题,必须要确保知识性的内容准确无误……如此一来,我深感访谈的稿件离最终成书距离遥远。究竟如何来处理这近20万字的采访稿,成了我面临的一个难题。怎么办?樊老师远在敦煌,我在北京,不可能每天和她通电话,也不可能把所有的问题全部抛给她,毕竟她重任在身,不能因为这本书占有她全部的时间。并且大多数写作中遇到的问题是无法通过电话采访解决的,必须要查阅相关资料,才能加以丰富和充实。

我找来了樊老师全部的著作、论文以及讲演,通过阅读她的文章,我理清了她在学术上始终关切的核心问题,在敦煌学研究上已经或试图突破的问题,在遗产保护方面主要抓住的问题,以及她在时代转型时把握的重大问题。随着对她的学术思想、思维方式、表达方式越来越熟悉,整个写作过程也变得异常神奇,我常常听到她在我耳边叙述,这些文字不像是我写出来的,而像是她以特有的语气、思路和节奏说给我听的。

为了更好地了解1958年樊老师入学时候的北大,帮助她回忆起当时的真实情况,我们特意去北京大学档案馆借出了樊锦诗在校期间的学籍卡以及各门功课的成绩,查看了北京大学历史系和考古系的相关历史档案,查阅了1958年左右入学的北大校友的回忆录,力求真实地再现樊老师大学期间每个学期的课程学习、下工厂劳动情况、食堂伙食情况,力求还原大学时代的樊锦诗在北大求学的那段生活。当我把那些档案复印给她的时候,她惊喜地说:“这些资料你都是从哪儿挖出来的?”

比如樊老师回忆苏秉琦先生,她只是简单提到毕业之际苏先生找她去朗润园谈话的往事,至于谈了什么,为什么找她谈话,这些记忆都已经非常模糊了。然而,只有在我自己的意识中复活一个活生生的苏秉琦,才能真正理解并懂得苏先生为什么要找樊锦诗作一次谈话。仅仅这一章,就需要对苏秉琦先生考古学的研究成果、他对中国考古学的贡献、他的考古学理念,他何以成为考古大家等诸多方面进行必要的研究。没想到,樊老师看到这一章时非常感动,她说:“谢谢你!我以前觉得苏先生很了不起,现在更加觉得苏先生了不起,我的一生能有这样的老师真是幸运!”

此外,关于她如何度过最艰难的岁月,从哪里汲取精神动力,一直是我反复思考的问题。这些问题没有任何资料可考,需要我自己用心去探寻。樊老师最喜欢第259窟的“禅定佛”和第158窟的“涅槃佛”,她心灵的答案就藏在这些伟大艺术之中。当我介绍敦煌的壁画和雕塑时,不是从陈述敦煌艺术知识的角度来讲敦煌,而是从存在的角度体悟樊锦诗和敦煌艺术之间的生命关联,这需要我阐释敦煌艺术的意义,如何以潜移默化的方式影响了樊锦诗的整个生命。在这个过程中,我的艺术学理论的专业积累,我的艺术阐释学的学术思考帮助我完成了这项难度最大的工作。

这本书不仅是樊锦诗个人的传记,书的内容涉及了对几代敦煌人的回忆,这既是樊锦诗个人的奋斗史,也照应着敦煌研究院的发展史,是几代莫高窟人守望莫高窟的一份历史见证。樊锦诗是第一个做出了莫高窟考古报告的人。从考古学的角度来说,《敦煌石窟全集·第266~275窟考古报告》作为中国考古学的当代成果,意义重大,她在书中毫无保留地贡献了对于石窟寺考古的全部思想和观念;关于世界遗产的保护,未来所要面临的问题,遗产保护过程中如何建设数字化保护工程?因此,这本书也具有档案的价值,凝聚了樊老师毕生的智慧和心血。

“相识未名湖,相爱珞珈山,相守莫高窟”

2017年春天,彭金章老师查出晚期胰腺癌,这是不治之症,这件事犹如晴天霹雳。

樊老师一边陪护在彭老师身边,一边还要为敦煌的工作四处奔波,她当时已是一位八旬老人了,我们都非常担心她的身体,每次通话我就在电话里安慰她。那段时间几乎每天我们都通电话,我感到她为彭老师的病情非常着急、痛苦和焦虑。她始终觉得这一辈子老彭为自己、为这个家付出太多了,自己对不起老彭,因为忙于工作,自己没有尽到做妻子的责任。

两位老师最后一次来到北大,我记得很清楚,那一天是2016年9月8日,北京大学人文社会科学研究院院长邓小南教授(邓广铭先生的女儿)请樊老师做关于敦煌保护的演讲。那是我第一次也是最后一次聆听彭老师热情洋溢的发言,他说起两地分居的艰难,说起他引以为豪的敦煌北区考古发掘,说起和樊老师的爱情,“相识未名湖,相爱珞珈山,相守莫高窟”,说起自己无悔的一生……场面令人动容,那一天很多与会者都落泪了。那一次会后,他们俩一同去蓝旗营看望了宿白先生,没想到这次探望竟成永别。2017年7月29日彭老师去世,葬礼异常朴素,她没有惊动任何人。次年2月,宿白先生也去世了。

2017年中秋节那天,我的手机上显示了樊老师发来的一条短信,她说:“今天是中秋,我一个人在九层楼下散步,今天莫高窟的月亮非常圆,每逢佳节倍思亲,我现在非常想念你……”当时我的眼泪就止不住往外涌,我知道痛失爱人的樊老师把我当成了自己的亲人。我拨通了她的电话,我听到了九层楼夜晚的风声,风中传来她疲惫的令人心疼的声音,她说自己每天整理彭老师的遗物,还找出了一些供我参考的研究材料和关于敦煌学的书,准备打包整理好寄给我。2016年下半年,我对全书又进行了核对和修改,准备择时与樊老师核对书稿。没有想到的是2017年年初,我父亲确诊为晚期肺癌,之后的一年我陷入了极度的忙乱和焦虑中,2018年7月,我父亲去世,整整一年我无暇顾及其他事情。出版的时间一推再推。2019年3月,樊老师对我说:“顾老师,我想好了,我要到北京去住一段时间,我觉得我应该全力配合你校对书稿。”就这样,从3月到6月,我们先后躲在北大勺园和中关新园,朝夕相处,分章校对,除了吃饭其余时间都在核对书稿,终于把这本书一章一章地修改完毕。

走近樊锦诗,懂得樊锦诗

写作这本书的过程,让我真正走近樊锦诗,懂得樊锦诗。

她和双胞胎姐姐六个半月就出生,奇迹般地活了下来;她得过小儿麻痹症,几乎瘫痪,却没有落下后遗症;她遭遇过青霉素过敏,死而复生;她经历过父亲在文化大革命当中的非正常死亡,经受过含冤受辱的日子;她也忍受过夫妻两地分居19年的艰难岁月……她能够活下来,还能活出她希望于自己的那个样子,做出一番令人动容的事业,是一个奇迹。她那两条瘦弱的腿,从上海走到了北京,从北京走到了敦煌,走过荒漠和戈壁,走过许多常人难以想象的坎坷和崎岖,这一走就是50多年。

樊锦诗是善于观察,善于学习,善于自我约束的那种人,也许她在她父亲那里学会了谦虚和果敢,继承了父亲温柔敦厚的文人气质,以及在决定了任何事情之后,永不更改的决心;在母亲那里学到了安静慈悲以及简朴的生活方式;在他的老师苏秉琦和宿白等人那里,她懂得个体作为社会的一员,应该尽自己最大的努力,使自己在社会和整个的人生中实现自己的价值,摒除任何矜骄之心;她也在敦煌的前辈那里学会了意志的坚定,懂得了在任何时候都要学会坚持和隐忍,懂得了信赖自己的真心,懂得了要有大的作为必定要经历大的磨难,以艰苦求卓绝,在任何的艰难和痛苦中镇定如常,如如不动。

而所有这些在她身上所体现的美德,都是她生命中所敬慕的那些人以人格的方式传导给她的,每一位接触过樊锦诗的人都可以在她柔弱的躯体里感受到一种至刚的力量,感觉到一种坚定、谦逊、温和的精神气质。正是这样一种内在的和谐,让我们看到她和她所从事和坚守的事业融为一体,她所在的地方就是敦煌,就是莫高窟,就是考古保护事业;而敦煌的所在就是她的所在,她的名字就代表着莫高窟。她选择敦煌和莫高窟作为自己心灵的归宿,敦煌和莫高窟选择了樊锦诗向世人言说它的沧桑、寂寞、瑰丽和永恒。

我想,可以用“守一不移”四个字来概括樊锦诗一生的追求和意义。这个“一”就是莫高窟,她来了就再也没有离开过;这个“一”是她作为北大人的自觉和自律,离开北大以后,一直在她身上传承和保留了的北大精神;这个“一”还是知识分子的良知,她从没有忘却也没有背叛过。所以,她的一生就是“守一不移”的觉悟的人生。唯有莫高窟的保护,才是她确证自己存在的最好方式和全部目的。用她自己的话来讲就是:躺下醒来都是莫高窟,就连梦中也是莫高窟。正是这种坚贞和执着,使她“饱尝着对自己精神产品的享受”,在世人面前呈现为这样的一个纯粹的人。

在樊锦诗的身上,呈现着一种少有的气质,单纯中的深厚,宁静中的高贵,深沉中的甜美。当我这样感觉她的神气的时候,我发现,这正是我面对敦煌壁画时候的关于美的体验。壁画穿越历史的美,那种沧桑中的清雅和灿烂,在这里以一种奇妙的方式渗透在一个人的气度之中。她的高贵来自她思想的严肃、庄重和纯正;而那种深沉也许来自长年的关于文物保护的忧思,来自她对于莫高窟这一人类绝无仅有的宝库的现在和未来的强烈的责任;而她的童真,年届八十却依然如少女一般纯真的笑容,是伟大的艺术和神圣的使命所赋予她的那种安宁和静谧的心灵所造就的。

她一生的成就都源自她的心,她一生最高的成就就是她的心!

(作者:顾春芳,系北京大学艺术学院教授、博士生导师)

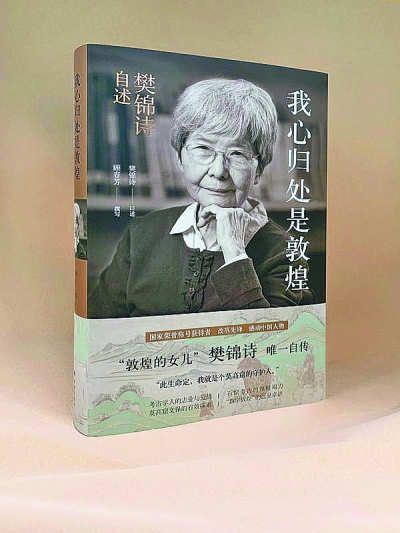

《我心归处是敦煌——樊锦诗自述》

樊锦诗 口述 顾春芳 撰写

译林出版社

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制