获悉1月10日《汪曾祺全集》(以下简称《全集》)新书发布,父亲在从西昌返回成都的高速路上发来微信:“你去不去现场?如方便替我买一套,最好盖印。”我想,父亲这样愿意抢先看到这套《全集》,肯定不仅仅是因为书中内容与他有些许关联——第11卷《诗歌、杂著卷》中,收入汪曾祺赠祖父与父亲的诗;是卷“附录”中,还有父亲1994年对汪曾祺作的访谈《关于汪曾祺40年代创作的对话》。

这段对话,后来整理时经过了删节,录音带也已经不知所终。当年我听过录音,印象最深的是汪曾祺说自己是“一条活鱼”,“你们(指研究者)别把我切成几段喽”。

这个意思,汪曾祺在一本书的代序《捡石子儿》中也表达过:“我活了一辈子,我是一条整鱼(还是活的),不要把我切成头、尾、中段。”

一位作家不想被零切碎割,最好的方式莫过于出一套靠谱的全集。连他自己、家属亲友都没法动刀子的全须全尾,才能借此呈现。

说起《全集》出版的这个节点,正如主编季红真所言:“人同此心,心同此理,天时、地利、人和,才会有这部《全集》的最终出版。”

先说天时。1998年北京师范大学出版社推出八卷本《汪曾祺全集》,自然与第一套《鲁迅全集》一样,不完善之处甚多。但是它的好处,一是借此催促家属尽快整理出一批未刊或未收集的稿件;二是树立了一个标杆,让后来者有所借镜与凛惕。

据书信卷与小说卷主编李建新回忆,最早听汪曾祺女儿汪朝提起人民文学出版社打算出《汪曾祺全集》,是在2009年12月25日邮件中,“人文社的水平还是高的,态度也认真。这套书由季红真负责主编,她是汪专家,正在写汪曾祺传记。”

不管全国汪迷们多少期盼多少报怨,《全集》编辑过程的拉长,未尝不是一桩好事。这些年间,汪曾祺大量佚作被从报刊中钩沉出来,其中民国时期发表的小说就有25篇,完全颠覆了学界“汪曾祺大器晚成”的刻板印象,借由《邂逅集》之外的这些作品,汪曾祺的文学形象也从略显尴尬的“80年代新秀老作家”,变为打通民国与共和国两个时段文学的双重参与者。而新收的散文、评论100多篇,剧作7部,当然更加丰富了一位作家的疆域。至于《全集》增加的诗歌、书信,甚至书封小传、题词、书画题跋、图书广告、思想汇报等日常文书,汇聚一处,才让汪曾祺配得上“一条活鱼”。

再说地利。2017年汪曾祺逝世20周年之际,他的家乡高邮市举行了汪曾祺纪念馆奠基仪式。汪曾祺子女为此捐赠了整个汪曾祺生前的书房。这两者能够因时遇合,也是难逢难求的雅事。

而最重要的,或许还是人和。汪曾祺子女的配合,大概是《全集》有质量保证的前提。一般跟家属合作,最怕后人隐恶扬善之心太强,对自家先人又仰视过高,不管是研究者还是编辑家,吃这种苦头的,不在少数。《汪曾祺全集》的编辑过程,我不敢说知道多少,但没听说有这方面的矛盾,猜想总得互谅互让,不然哪能克其全功?

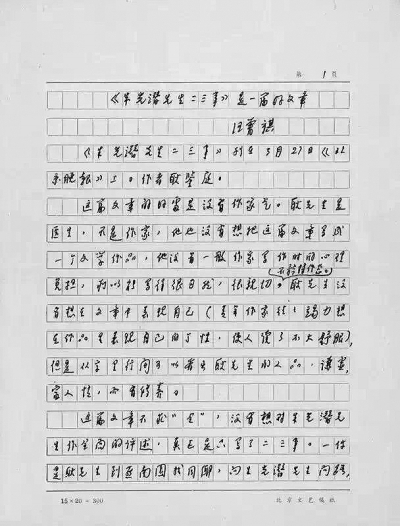

几年间,《汪曾祺全集》的每一位编辑近乎全身心奉献。我曾看过李建新对《羊舍一夕》初刊、初版的对照稿,确乎是“一字一字地抠”。兹录当时的一通邮件为证,可见编辑万千艰难之一斑:

郭(娟)老师:

您好。

上次的六篇小说手稿扫描件寄上。请收。《钟山》上的《非往事》容再扫描再寄。

《侯银匠》一篇,忽然发现上回给您的Word文档中,有一个字有问题。那个文件第三页第一行,“老大爱吃硬饭,老二爱吃软饭,公公婆婆爱吃焖饭”。今天扫描原稿放大了看,“焖”字似应该是“烂”。(扫描件本篇第6页)汪先生手稿繁简夹杂,是常见现象。此处应该是繁体的“爛”,右边的“门”字给简化了。从上下文看,“硬”“软”描述的都是米饭的软硬程度,“烂”比“软”更甚一层。如果是“焖”,忽然变作煮饭的方式,逻辑上也不大对。

专此,祝好

建新 敬上

2014年4月17日

这样令人动容的邮件往来,整个编辑委员会之间不知尚有多少!如果能够收集起来,我倒是很愿意瞧瞧这一部《全集》如何诞生。虽然这些工作,我一丝一毫也不曾参与,但是我钦佩埋头做事的人,认真严谨的人。他们今天一个字一个字抠,会省却后世读者、研究者多少烦扰,对文字、对纸张、对出版心存敬意的人,都会明白。

年轻读者可能会问:汪曾祺何许人?值得那么较真儿那么大张旗鼓吗?答案自然是肯定的。

80年代惊绝一时的《受戒》和《大淖记事》,让作家们纷纷打听“哪儿出了个汪曾祺”,“小说还可以这样写”,这是汪曾祺的高光时刻,但决非他的全部。

当今的阅读风潮中,汪曾祺亦名列前茅,他生前自编文集不过近30种,去世20年间,这个数字翻了十倍。很多年轻人只知道汪曾祺写美食馋人,写生趣动人,甚至许多托名之作,冒名金句也纷至沓来,让人莫辨雄雌,但这些亦非汪曾祺的全部。

汪曾祺生于1920年,故乡高邮,介乎南北之间,水灾多难之地,中学时代遭逢战乱,求学西南,就业华北,离乡40余年始得一返。有张家口下放之厄,亦有样板团执笔之荣,沈从文闻一多之得意门生,前半生不过如弘一法师语“二十文章惊海内,毕竟空谈何有”。难得的是,西南联大才子,能在蹉跎岁月中,向民俗、民间文学、京剧多方汲取,将文人风习与民间世界打通,80年代以小说开一时之风气,90年代又以散文上接晚明传统。我们今天回看汪曾祺的文字篇什,最抢眼的无疑是他的“名士气”,草木虫鱼,吃喝游乐,皆成文章,但更应该注目的,是他对语言的摔打锻造,对故土的恋恋情深,对市井小民“吃什么,想什么”的平视与关怀。

铁凝在《相信生活,相信爱》中引一位评论家的话评价汪曾祺:“在风行现代派的20世纪80年代,汪曾祺以其优美的文字和叙述唤起了年轻一代对母语的感情,唤起了他们对母语的重新热爱,唤起了他们对民族文化的热爱……他用非常中国化的文风征服了不同年龄、不同文化的人,因而又显出特别的‘新潮’,让年轻的人重新树立了对汉语的信心。”

唯其如此,把汪曾祺当作“一条活鱼”来阅读与研究,出《全集》一个字一个字地抠,才有了它不凡的意义。鲁迅有语“伟大也要有人懂”,汪曾祺或许未必说得上伟大,但通观20世纪,问谁写出了最美的汉语?他是可以站在前排的。

汪曾祺曾引过沈从文《长河》里的一句话,用来说沈从文合适,用来说他自己,也合适。那是少女夭夭说的:“好看的应该长远存在。”

(作者:杨早,系中国社科院文学所副研究员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇