【述往】

编者按

2018年2月1日,北京大学资深教授宿白先生在北京辞世,享年96岁。宿白是中国考古界的泰斗,更是一位考古学教育家,当今这一领域诸多“主心骨”级人物均出自其门下。樊锦诗正是其中之一,作为授业恩师,宿白先生治学的严谨和严格对她影响极大,而时常遭到的“敲打”和“棒喝”更是让她铭记终生。正是得益于先生如此的言传身教,樊锦诗才一辈子守一不移,终成名家。

1962年,是樊锦诗大学生活的最后一学年。按照北大历史系考古专业的惯例,学生可选择洛阳、山西和敦煌等若干文化遗产地参加毕业实习。当时不少同学都想选择敦煌,因为在他们心目中,那里是中国佛教石窟寺遗迹的典型。敦煌同样是樊锦诗内心格外向往之地,如果能趁毕业实习之机去看看,也正好了却了她的一桩心愿。

1962年,也是敦煌历史上的一个重要时刻。正是这一年,周恩来总理批示,启动敦煌莫高窟南区危崖加固工程。为配合1962年至1966年大规模的加固工程,需要进行考古遗迹的发掘清理,可当时的敦煌文物研究所(现敦煌研究院)没有专业的考古人员。于是,常书鸿向正在敦煌的宿白先生求援,希望能将4名在此实习的学生,毕业后分配留到这里。

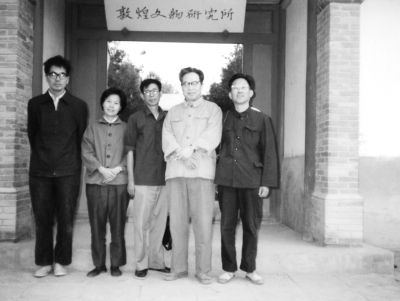

于是1962年,宿白先生挑选了4名学生去敦煌实习,他们是樊锦诗、马世长、段鹏琦和谢德根。后来,只有樊锦诗一人留了下来。

石窟考古

宿白先生是樊锦诗的授业老师,对她的人生影响极大。不过有一个问题,很长时间我都无法理解,那就是像樊锦诗这样功成名就的学者,为什么一直认为自己愧对老师,并且这种惭愧和内疚是发自内心的,是刻骨铭心的?为什么宿白先生对已经六七十岁的樊锦诗依然可以直截了当地“敲打”和“棒喝”?而樊锦诗却对宿白先生始终保持着终生的敬畏和尊崇。

20世纪50年代的北大考古专业,云集了一批全国知名的专家学者,其中吕遵谔教“旧石器时代考古”,严文明教“新石器时代考古”,邹衡教“商周考古”,苏秉琦教“战国秦汉时代考古”,宿白教“三国两晋南北朝隋唐宋元考古”。樊锦诗最喜欢“三国两晋南北朝隋唐宋元考古”这段,所以宿白先生的课她格外感兴趣。

宿白先生是中国历史时期考古学学科体系的开创者和成就者,在历史时期的城市考古、墓葬考古、宗教考古、手工业遗存考古、古代建筑、版本目录和中外交流等多个领域,均有开创或拓展,已为学术界所公认。

自20世纪50年代以来,一方面,宿白先生身体力行,长期坚持对全国各地的石窟寺作全面系统的实地勘测和记录,特别着力于云冈石窟和敦煌莫高窟的考古。樊锦诗说,她在敦煌实习期间,曾亲眼看见宿白先生逐个考察莫高窟洞窟的景象。另一方面,宿白先生还多次主持北京大学石窟寺遗迹的考古实习,按照考古学的规范方法,选择典型洞窟指导学生进行正规的实测和记录。

在敦煌实习期间,樊锦诗还聆听过宿白先生为敦煌文物研究所讲授《敦煌七讲》(未刊)的专题讲座。樊锦诗告诉我,正是在这次系列讲座中,宿白先生第一次提出了中国石窟寺考古学,从理论到方法,为建立中国石窟寺考古学奠定了基础。

《敦煌七讲》是宿白先生经过长期的艰苦探索和思考研究后所取得的创造性成果。他的创见,改变了20世纪50年代以前国内外学者都用美术史的方法调查研究石窟佛教遗迹的状况,为我国建立了用科学的考古学的方法调查记录和研究石窟寺佛教遗迹的基本理念和方法,对于全国石窟寺的研究具有普遍的理论指导意义。

宿白先生的历史文献功夫有口皆碑,这与他转益多师的学术背景有很大关系。他大学毕业之后,在北大文科研究所考古组做研究生,这段时间他到文史哲各系听课,历史系冯承钧先生的中西交通、南海交通和中亚民族,中文系孙作云先生的中国古代神话,容庚先生的卜辞研究、金石学、钟鼎文,哲学系汤用彤先生的佛教史、魏晋玄学的课程,他都一一听过。

此外,宿白先生自己还兼学版本目录,因而在古籍版本目录方面也造诣极深。1947年,他在整理北大图书馆善本书籍时,从缪荃孙的国子监抄《永乐大典》天字韵所收《析津志》八卷中,发现了《大金西京武州山重修大石窟寺碑》的碑文,这是云冈石窟研究史上尚不为人知的重要文献。他所撰写的《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉校注》(1951年撰写,1956年发表),是研究云冈石窟历史的力作,也是他本人佛教考古的发轫之作。

宿白先生转向考古之后,特别重视考古资料和历史文献的结合研究。他认为,考古学不能离开田野考古,田野考古是考古生命力之所在,历史时期考古不同于史前考古,每一个历史时期的研究都伴随着丰富的历史文献资料,因此研究考古出土资料,也包括石窟寺遗迹的各种社会历史问题,离不开历史文献的引用。

在宿白先生看来,从事历史考古研究的人,不仅要研究考古材料,还应精通历史文献。为此,他专门为从事佛教石窟寺考古的研究生开设了《汉文佛籍目录》(已出版),要求他们学习掌握如何检查汉文佛籍,以及汉文佛籍对研究佛教考古的用途等知识。

樊锦诗说,宿白先生在讲《敦煌七讲》时,不仅讲了石窟寺考古学的内容和方法,还讲授了敦煌二千年的历史,敦煌石窟历史上的几个重要问题,以及石窟寺研究必须准备的“历史知识”“艺术史知识”“佛教著述和敦煌遗书的知识”“石窟寺研究成果的知识”等,这对她日后从事敦煌石窟考古产生了重要影响。

佛教考古涉及的研究面很广,包括断代研究、社会历史研究、佛教史研究、艺术史研究,或综合研究,或各种专题研究等。宿白先生认为,在做考古研究之前,必须先做好两项基础研究,即“分期断代”和“考古报告”,否则是无法开展深入研究的。

正规记录

“考古”一词,汉语早已有之,北宋金石学家吕大临就曾著《考古图》(1092年)一书,但当时所谓的“考古”,仅限于对一些传世青铜器和石刻古物的搜集与整理。清末至民国时期的“古器物学”虽接近于近代考古学,但其含义同现代意义上的考古学相比,还不能算一回事。

考古学研究的基本方法是田野调查和发掘。而考古报告简单说,就是对于田野考古发掘出来的遗迹和遗物进行全面、系统、准确的记录。科学的田野考古和考古报告的出现,才使考古学正式成为一门学科,成为历史科学的重要组成部分。

古代遗迹和遗物均具有不可再生性,它们历经久远,因自然和人为因素的作用,几乎都患有不同程度的病害,处于逐渐退化的状态,科学的保护纵然能延长寿命,却很难阻挡其逐渐退化。当然,具有全球性价值的敦煌石窟也不例外。

宿白先生讲《敦煌七讲》,特别详细地介绍了敦煌石窟“正规记录”的方法,内容包括洞窟内外的结构、塑像和壁画的各种遗迹的测绘,尺寸登记表、照相草图和登记工作,墨拓工作,文字卡片记录和简单小结卡片等。他认为,正规的石窟记录“即是考古学的全面记录”,“就是石窟的科学档案。也就是对石窟全面了解的材料。”只有这样,才可以永久保存敦煌石窟的科学档案,为各种人文社会科学研究提供科学资料。

“正规记录”的作用和意义还不止于此,宿白先生所要达到的最高标准,是可以根据正规记录,在石窟“破坏了的时候,能够进行复原。这一点对石窟遗迹来讲,尤其重要”,“从逐渐损坏到全部塌毁,要知道他的原来面目,就需要依靠全面详细的记录”。他在《敦煌七讲》中提出了要求,建议敦煌文物研究所编写多卷本记录性的全面、系统、准确、科学的敦煌石窟考古报告,并把它提到了议事日程。

由于考古课程需要给学生提供考古实物的图像资料,备课时,宿白先生亲自在讲义上画图,讲课时也当场在黑板上画图。无论是古建筑结构,还是天王、力士塑像,他都能画得惟妙惟肖,令学生们赞叹不已。

1988年,西藏文管会邀请宿白先生去参加活动。他发现,西藏很多寺庙在“文革”期间损毁严重,于是回来后,就开始整理当年的材料,亲手绘制了其中好多幅插图,给未来的复原工作提供了可参考的图像。

樊锦诗告诉我,宿白先生有很好的绘画功底,他曾师从画家叶浅予学习素描。绘图,对于考古调查、发掘和研究而言,是一项必不可少的技能。所以,宿白先生十分重视培养学生在考古现场绘图记录遗迹遗物的能力。

樊锦诗说,这就是宿白先生的为学。老师教会了她对待考古工作的严谨,然而她一直愧对先生的是,莫高窟的石窟考古报告迟迟没有做出来。

当年分到敦煌文物研究所,宿白先生给予樊锦诗的厚望就是做好莫高窟的考古报告。可“文革”一来,什么都放下了,任何建树都没有。

“文革”之后,樊锦诗又被任命为研究所副所长,日常事务占据了她的大量时间。考古工作不是一个人能完成的,需要有一个得力的团队,而当时研究所人员匮乏,根本不具备做石窟考古报告的条件。

但这些只是客观原因,樊锦诗说,最核心的问题是,很长一段时间,她还没有真正想明白这个报告该怎么做。虽然已经毕业多年,但是她仍觉得没有把宿白先生的学问学透。尽管困难重重,但樊锦诗深知,这项工作迟早都要做,而且必须完成,还要完成得好,经得起时间检验。

后来,在莫高窟考古报告的编写过程中,樊锦诗不时地向远在北大的宿白先生请教。可是,无论樊锦诗怎么做,宿白先生就是不认可,这个不对要重做,那个也不对也要重做,总是提出异议。

当时的樊锦诗近乎绝望。特别是宿白先生对她采用小平板和手工测绘的测绘图不满意,对她改为采用先进的测量仪器测量也存有疑问。

樊锦诗认为,对于今天的考古专业而言,学生搞野外调查和发掘清理,老师教学生用小平板做考古测量测绘,是让他们体会掌握考古测绘的基本方法,这完全可行,而且有些遗址用小平板做考古测绘,也能解决问题。但小平板和手工测绘方法做莫高窟洞窟考古报告却是有困难的。因为莫高窟洞窟建筑结构极不规整,窟内空间不方正,壁面与壁面的连接处是不规则的曲线;壁面也不平整,呈波浪形;塑像和壁画造型较为复杂,每尊塑像都要测绘正视图、左右侧视图、后视图、俯视图,而且多尊塑像又不在同一方位。如果采用小平板和手工测绘,图形和数据都不准确。

经过充分的切磋、磨合,樊锦诗与考古测绘专业人员、测量专业技术人员密切合作,反复试验,改用三维激光扫描仪,结合先进的三维激光扫描测绘技术和计算机软件辅助绘图方法进行测绘,终于使考古报告的所有测绘图和数据达到了准确要求。樊锦诗将此次测绘方法的改变,专门向宿白先生做了说明,得到了他的认可。

与此同时,樊锦诗的团队也对考古报告的全部文字和图版照相,做了大量修改。总之,樊锦诗严格遵照宿白先生《敦煌七讲》的“正规记录”方法,最终完成了记录性的《敦煌石窟全集》第一卷——《莫高窟第266~275窟考古报告》。

报告正式出版之前,樊锦诗把稿子拿给宿先生看了好几遍,最后,他终于说了一句:“嗯,可以出版了。”

此时的宿白先生已经年近九十。

四问四答

如今,樊锦诗正带领她的团队做第二卷考古报告。此卷涉及的洞窟结构复杂,塑像和壁画数量多,研究难度大,工作量远远大于出版的第一卷。然而她却说:“再难,我们也要坚持做下去,把报告做出来。”

樊锦诗说:“多卷本《敦煌石窟全集》的考古报告是一个庞大、艰巨、持续的工程。以我现在的身体状况,最多再做两本。多卷本莫高窟的考古报告,是我几辈子都做不完的。但令我感到欣慰的是,已出版的第一卷到现在为止,还没有听见批评的声音,算是给保护工作提供了科学档案,也为人文社会科学研究提供了准确资料。这个报告的准确性,如果我们自己都说服不了自己,那是一定不能公之于众的。这也是宿白先生对我的要求,先生教会我的就是严谨。”她还对我说:“我真的感到很内疚!考古报告拿出来得太晚了,心中一直很不安。”

1981年,宿白先生到敦煌讲学,顺便去看望樊锦诗。到了宿舍,发现桌子上放着一些关于文物保护方面的材料和文件,就问樊锦诗:“你弄这个干什么?”樊锦诗说,这些是洞窟保护的材料。

宿白先生毫不客气地说:“你懂保护吗?”

樊锦诗说:“不懂。”

宿先生说:“你不懂你怎么管?”

其实,樊锦诗非常明白老师的意思,就是让她好好做学问,做自己的石窟考古,不能把大量时间耗费在与学术无关的事情上。此时的樊锦诗有苦说不出,因为所里给她的分工是负责主管石窟的保护。

但是,樊锦诗心中非常明白导师对自己的要求,是要她做好石窟考古,让自己不能忘了来敦煌的使命。她暗下决心,绝不能辜负宿白先生对自己的殷切期望,再忙也一定要做石窟考古。

2000年前后,当宿白先生看到樊锦诗送来的莫高窟考古报告的草稿之后,直截了当地问她:“你怎么现在才想起写考古报告了?你是为了树碑立传吧?”这就是宿白先生的风格,他对自己,对学生严格了一辈子,他从来不表扬学生,永远都是“敲打”。他可以对不认识的人非常客气,但一旦发现自己学生有问题,就会直接“收拾他们”。

其实,宿白先生的言下之意是,樊锦诗啊,你终于要回到正题了。因为,当年他把樊锦诗等人送到敦煌时,就对他们寄予厚望。樊锦诗听了老师的话,哭笑不得,内心实有委屈,却也只能说:“宿先生,我拿这个考古报告怎么树碑呢?”

宿白先生这么说是有原因的,因为他从电视里常看到有媒体采访报道樊锦诗。先生的本意是提醒樊锦诗,不要老在电视里晃来晃去,要专心致志于自己的学术研究。

过了一阵儿,宿白先生又问樊锦诗:“你是不是为了树立政绩?”

樊锦诗笑着回答:“我要是为政绩的话,反反复复地修改考古报告,就不知道把多少当官的机会丢掉了。”

宿白先生不语。

又过了一阵儿,宿白先生三问樊锦诗:“你是不是为了还债?”

还债!这句话撞击着樊锦诗的心,就是还债,确实是还债。这一次她不语,只是点头。樊锦诗暗自心想,是啊!这一辈子到敦煌来干什么来了?不完成考古报告这件事,就白来了。

这个债,在樊锦诗看来,一辈子也还不完,就是把院长当得再好也没用。

宿白先生随即又慢悠悠地问:“你还继续做考古报告吗?”

樊锦诗也慢悠悠地回答:“继续做,问题是考古报告不好做啊。聪明人、能干人都不爱做这件事,那么只有我这样的笨人来做吧。”

宿白先生和樊锦诗师徒之间的“四问四答”,令我突然想到了古代的禅师和弟子之间的交流。法择师,师择人,反过来弟子也要选择师父。选择得当,方能师资道合。宿白先生和樊锦诗的师生关系正是到达了这种师资道合的境界。历史上,只有那些具备真正的智慧、觉悟和见地的人,只有那些无私忘我、持有正念的人,才可能行正确的教授方法。

宿白先生如此这般严谨和严格,时常“敲打”和“棒喝”,现在是很难见到了,现在的大学生普遍比较脆弱。樊锦诗说,那是他们现在还体会不到什么是上大学,做学问需要什么样的导师。

我想,宿白先生之所以对学术如此看重,缘于北大的人文传统和精神氛围。历史上,北大的大学者全都把学术研究看作是自己精神的依托,生命的核心,把做学问看成是自己的生命所在。

宿白先生的为人和为学,不知不觉也影响到了樊锦诗。有一次,一个年轻的博士上门请教。樊锦诗说:“你既然叫我老师,我就有责任提醒你几个事。不要以为博士就怎么样,你不过刚刚开始,你写的那个博士论文还有问题。听说要给你评优秀,我说你的论文如果评为优秀,就是把你给害了。”

“棒喝”有时可让学生驱散妄念,让学生歇下狂心,正是宿白先生的“棒喝”,教会并成就了樊锦诗一辈子的守一不移。

(作者:顾春芳,系北京大学艺术学院教授、博士生导师,北京大学美学与美育研究中心研究员,北京大学影视与戏剧研究中心研究员,北京大学曹雪芹美学与艺术研究中心研究员,教育部高雅艺术进校园特聘专家。著有《意象生成》《戏剧学导论》《她的舞台——中国戏剧女导演创作研究》《戏剧交响——演剧艺术撷萃》等。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制