【读书会】

编者按

不管是初读《史记》的青少年,还是学养深厚的文史专家,在阅读和利用《史记》时,都离不开以往已经取得的校勘成果。此次读书会,我们邀请了北京大学教授辛德勇为大家介绍他的一些《史记》校勘工作经历,及其刚刚出版的《史记新本校勘》一书。借此机会,为读者提供一些参考,以帮助人们更好地了解《史记》的本来面貌。

主讲人:辛德勇(北京大学中国古代史研究中心教授)

时 间:2018年1月13日

地 点:涵芬楼书店

对喜欢读书的人来说,时间总是过得飞快。想读的书太多,而每年能静下心阅读的书籍又实在太少。于是,在有限的时间里,我们只能尽量选取那些最好的书去读。而《史记》就是这样一部好书,是中文书籍中排在首选之列的必读书籍。

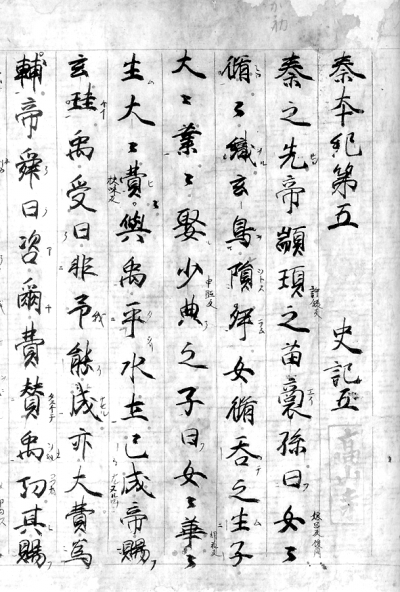

在中国古代汗牛充栋的各种著述中,《史记》的地位相当崇高,价值也十分重要。但由于成书年代较早,在流传过程中造成很多文字舛讹。所以,宋代开始雕版印刷《史记》的时候,就对这些文字讹误做过系统的校勘。在此之后,历朝历代都有一批学者,踵继其事,勘讹订误,但也在翻刻重印的过程中,衍生出很多新的讹误。相比较而言,清代学者对《史记》所做的校勘最为丰富,最为深入,也最为重要。我们今天阅读的以中华书局点校本为代表的当代《史记》版本,就是充分吸收清代及以前历代学者校勘成果所确定的文本。当然,在中华书局点校本所吸取的已有校勘成果中,也包含许多晚近以来学者新近提出的校勘意见。

壹 用眼睛抵达历史最富魅力之处

与《史记》的重要性相比,与前辈学者特别是清代学者对这部书所作大量而又深入的勘订相比,我对《太史公书》的了解相当有限。为使各位朋友对这部书的背景多一些了解,我先从自己阅读《史记》的经历谈起。

中华书局的旧点校本《史记》出版于1959年9月,此时我刚出生。而我开始读到这部书的时间,是在高中的最后一年。那是1976年到1977年之间的事情,距离它的出版发行已经过去了17年。我的生命,也在东北苍凉的荒野上度过了17个春秋。

我的家乡在呼伦贝尔,那是逃难拓荒者落脚的地方。远方的天际线清晰可见,仰头时常会看到彩虹,但空气中嗅到的只有野草的气息,绝没有什么书香。在当时的社会环境下,我能够读到《史记》,完全受惠于我的父亲,这其中有很大的偶然性。

我父亲受教育的程度并不高,中专毕业,学的是财会,与文史无关。不过他很爱读书,喜欢阅读文史书籍。1976年,父亲转调工作,来到海拉尔市。秋季开学,我随之转学。由于爸爸兼管单位的工会,他就张罗着给工会的图书室置办一些书籍,其中就包括中华书局出版的《史记》和《汉书》等文史典籍。我不清楚这个图书室里到底都有些什么书,不过当时已经出版了的中华书局本“二十四史”的零种,应该都齐全了。爸爸阅读“二十四史”,是从《史记》开始的。他是一本一本地借了回来,下班以后在家里看,同时穿插着看的还有《汉书》。于是,我就有了条件翻看爸爸留在家里的《史记》和《汉书》。

各位朋友一定想要问我:是不是能够读懂?我以为,读书之懂与不懂,永远是一个相对的概念。对像《史记》这样的古代经典而言,尤其如此。那时我对太史公文字的理解,当然远远达不到现在的程度,只是像从小就学简化字的小学生去读正体字的长篇小说一样,略知其大意而已。

虽说是囫囵吞枣,不可能清晰准确地理解太史公的文句,但我还是很认真地对《史记》做过一番“功课”。这个“功课”,就是从《史记》和《汉书》中摘录了很多四个字的短语,作为自己的“成语”储备词库。

做这种事的缘由,是因为当时流行一本《汉语成语小词典》,里面收录的成语,大多是古书中常见的四字短语。而我一读《史记》《汉书》,竟然发现里面有很多同类甚至更好的“成语”并没有被这本小词典收载,犹如发现一片新大陆一样,真是幸何如之。当时到底抄了多少这样的“成语”,我也说不出具体的数字,终归是把一个塑料皮笔记本记得满满当当。

那个笔记本上抄录的《史记》《汉书》中的“成语”,早已不知去向。这种经历,对我后来从事古代历史研究也没有直接作用,更谈不上养成什么学术方法,只是反映出我是很笨拙的人,看书不能一下子就把握住其宏观大旨,很容易拘泥于具体的字句,更倾向于先尽力读懂具体的字句,再慢慢琢磨文字背后的历史事项。

不过我从来没有什么雄心大志,只想做个学习、探究中国古代历史的匠人,其志也小,其愿也卑,什么有意思就学什么,什么有吸引力就琢磨什么,而通过自己眼睛所看到的具体文字记载来认识历史、解读历史,正是我觉得历史最富有魅力的地方。

贰 从微处着眼具体历史活动的细节

那之后再读《史记》,主要是上研究生期间的事情了。读研究生的时候,我的硕士论文是写汉唐期间长安城的交通地理问题,当然要读《史记》和《汉书》。再后来到中国社会科学院工作,又持续做了一段时间秦汉之际军事地理问题研究,《史记》更是最基本的史料。接着到北大教书,又研究秦汉时期的政区和边界地理问题,探寻西汉和新莽时期的年号,写《制造汉武帝》和《海昏侯刘贺》等专著,多年来身边一直没有离开《史记》和《汉书》。

在历史研究的方法上,我的爱好和想法是,在没有复核其使用的主要史料之前,通常不会简单崇信任何一种学术观点,更不会人云亦云地盲目崇拜任何一位学术前辈及其研究学术问题的方式和方法。对待前辈著名学者的重要学术观点,看史料与不看史料,感觉有时会有很大不同。

作为一代大政治家编纂的重要政治著述,司马光在《资治通鉴》中“建构”史事,我不仅非常理解,在很大程度上也欣赏并且赞成他的政治取向,但我对现代很多学者出于学术研究的追求而努力“建构”自己所理解或者可以说是他们自己所期望的某种概括的“体系”,却不以为然。历史是极其丰富而又相当复杂的,任何简单的概括,恐怕都只能是片面的,我们看到的具体情况,更多的是严重偏离甚至背离历史实际的。看起来似乎很美,实际上往往很苍白。

过去陈垣先生常常讲:“读书少的人,好发议论。”在我看来,过分追求抽象的“概括”乃至“建构”,实质上也同空泛的“议论”差不多。读书越多,越是切入古书中的具体问题,考虑到的因素就会越加复杂,就会越加明白自己不懂的东西比已经弄懂的东西多很多,想从历史中“建构”出来点儿什么,难度确实会越来越大,心理上的障碍也会越来越多。或许有那么一天,我们会多少考虑一下:自己的做法是不是有些盲目?

我从读研究生时起利用《史记》《汉书》等史籍所搞的研究,都是很具体的研究,努力切入实质性的问题。这样为研究特定的问题而阅读《史记》,更要从细处着眼,关注具体历史活动的细节和历史文献的具体字句,即遵循业师史念海先生和黄永年先生的教诲,努力“读书得间”。这样讲,并不意味放弃对宏观状况的认识,而是在总体性和一般性背景下,努力解决每一个疑难的历史问题。

这些问题是客观存在的,老老实实地读书,会发现它们就摆在那里,你不能视而不见。而只要老老实实地读书,尽量拓展视野多读书,多学习平平常常的历史知识,恐怕也就不会一味苦心“建构”,想入非非。

我这些利用《史记》《汉书》所开展的学术研究,往往会不同程度地涉及对《史记》文本的校勘。正因为如此,中华书局新点校本《史记》篇末附列的《主要参考文献》中,才会载有拙著《秦汉政区与边界地理研究》和《旧史舆地文录》两书。这当然是我的荣幸,很感谢中华书局关注到这些研究并予以重视。

我想说明的是,我在过去所做的这些研究工作,是我能够在较短时间内对中华书局新点校本《史记》提出一些不同意见并出版这部《史记新本校勘》的重要基础。同时,由于我在过去的研究工作中一向比较重视文献学的基础,重视古籍版本问题,从而在多年的学习、教学和研究过程中,陆续积累并熟悉了一批相关的数据,因而骤然之间接受、介入这样的校勘工作,基本的史料还算便利,这才能够顺利上手并及时提出自己的意见。

叁 校勘古籍,无人能毕其功于一役

虽然我对《史记》一直比较关注,而且自从进入学术领域以来,也一直在利用《史记》从事相关研究,重视《史记》的文本问题,但从未想过专门校勘《史记》。这主要是因为我对《史记》还有很多地方怎么读也读不懂,也是因为《史记》这部书太重要了,关系到上古以迄汉武帝时期中国历史的方方面面。做不了而强做,就会造成很消极的影响。

那么,为什么又有了《史记新本校勘》这部书呢?

首先,这不是对《史记》的系统校勘,甚至连系统点读都远远达不到,只是针对全书中的一小部分文字提出自己的点读和校勘意见。简单说,是能校一点儿就校一点儿;不能校的,即使觉得需要勘正,也说不出所以然来,就躲开不谈。能力使然,不得不如此。

其次,即使我对中华书局新点校本的某些文句另有看法,若是没有特殊的缘由,我也不会专门去做校勘的事情。

我们现在看到的中华书局新点校本《史记》,先后共有三个版本:2013年8月出版的“征求意见本”、同年9月正式出版发行的精装本和2014年8月修订出版的平装本。我在《史记新本校勘》中考辨的问题,所针对的分别是上述几个不同的版本。而最初动手从事这样的工作,源于我在“征求意见本”付印前参与审阅了一部分清定待印稿件。

中华书局此次重新修订点校“二十四史”,工作十分审慎。为确保修订工作的质量,在即将付印前,他们邀请一批学者分头帮助审读一部分篇章。承蒙中华书局信任,我承担了一部分审读的工作。由于学识浅陋,参与勘定如此重要的历史典籍,我不能不感到诚惶诚恐,但新点校本付梓在即,只能尽心尽力,提供所知所见,给点校者参考,以求尽量减少一些点校的失误。结果,在很短的时间里,我写成了一篇5万多字的审读报告,交给中华书局。这就是本书的第一篇《付印前初稿审读》。

不知是否因为时间过于紧张了,2013年8月印行的“征求意见本”并没有采纳我这篇审读报告所提供的意见。不过,中华书局方面仍然嘱咐我为这个“征求意见本”提供审校意见。初次审读时,我仅读到很少一部分卷次的待印稿件。读这个“征求意见本”,才看到新点校本的全部内容。但由于该书正式发行在即,时间极为紧迫,只能就其可能,奋力为之。在非常有限的时间内,又向中华书局提交了一篇9万多字的审校报告。这就是本书的第二篇《征求意见本校阅》。

紧接着2013年9月首度正式发行的精装本《史记》,总的来说,采纳了我这两篇审读报告中的绝大部分意见。

然而,由于所涉及的问题往往比较复杂,而且大多数文字正误的审度都涉及实质性内容的是非,是此是彼,影响到人们对很多历史问题的认识。相应地,我倾尽所能,尽量作出充分、详尽的考辨分析,同时也表述了我对相关学术问题的看法。对那些深入阅读《史记》的读者来说,不仅仅需要知道新点校本所展现的文字,同时还需要全面了解我的论证过程,才能作出从违取舍的判断,同时还能了解我对相关学术问题的认识。因此,我觉得仍有必要保留、刊发并出版这些文稿。

校勘古籍,是一项令人遗憾的工作,永远没有人能够毕其功于一役。李维桢尝云:“校书犹扫落叶,随扫随有。”校勘《史记》,其难度之大和影响之巨,在中国古代典籍中都是比较少见的,因而必须慎重;同时,也需要众多学者从各自熟悉的学术领域和具体问题出发,贡献意见。这两次承命审读书稿,使我注意到,中华书局新点校本确实还存在一些值得进一步斟酌的问题。这不是指无关宏旨、可此可彼的字句和读法,而如同我在这两次审读中所指出的各种问题一样,都涉及很重要的史事。不同的文字和句读,提供给读者的会是两种截然不同的《史记》,人们会看到两种完全不一样的史实。

于是,在获读正式印行的2013年精装本和2014年对此本极个别语词稍加修订再印成的平装纸皮本后,我又对这两个印本稍加翻检,从而注意到一些新的问题,先后撰写了两篇校勘的文稿。这就是本书的第三篇《初印精装本勘正》和第四篇《再印纸皮本补斠》。

后来,我在《文史》上读到新点校本主持人连续发表的一组说明性文章,了解到新点校本中一些重要勘改的处理缘由,便又针对其中部分问题,提出了自己的不同看法。这就是本书的第五篇《点校意见异议》。

如前所述,我对《史记》一书并没有系统、深入的研究,只是在利用《史记》从事史学研究过程中逐渐对一些文句略有体会和理解,并把这些体会和理解写了出来,形成了《史记新本校勘》,其中内容不一定妥当,仅供参考。

(本报记者 刘彬整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇