【校园风】

临帖是个体力活儿,你不用泡半杯清茶、焚一炉檀香,非等到月朗风清、肥猫爬上案头时,才郑重地摸出一杆秃笔。这不是临帖,这顶多是个文艺心泛滥的孤独夜晚。

当你偶然抬头望见一杆你自己的毛笔,你马上会想到它光滑的笔杆、柔顺的笔头和软弹的手感。无意间,它自己就溜到了你的手上。手痒难耐,于是铺开一卷毛毡,倒一碟墨汁,随手摸出几张毛边纸、一卷帖,倏忽间便进入了古代书家用点、横、撇、捺涂抹出的时空里。

世人以为《兰亭序》乃是天下第一行书,我虽也对其敬仰非常,但还不至于五体投地、三呼万岁。《兰亭序》的笔意与技巧自然是高屋建瓴的,每一字拿出来都无比精当完美,如果趴在上面一字一字观来,一定会叹为观止,继而心生临摹之邪念,以为只要精心琢磨、勤于练习,至少可以与《兰亭序》形似。

我以为,右军的书法,头一等当推《丧乱帖》。此帖唐朝时有摹本流入日本,而在中国则遗失了。一直到清末,中国人才从日本带回的印刷品上重新认识了该帖。比之《兰亭序》,《丧乱帖》胜在气韵上。如果说《兰亭序》抒写的是王羲之对时空宏阔与人世无常的淡淡忧伤,那么《丧乱帖》简直是哭天喊地、肝胆俱焚的深深痛苦。悲愤之气凝于笔尖,则字字滴血、句句动情,较颜真卿的《祭侄文稿》有过之而无不及。

观《丧乱帖》,往往感叹此帖不是能够临摹的。在那个五胡乱华的多事之秋,虽然文人们往往以玄言清谈寄托情感,但这毕竟是一个长期浸透了儒家思想的国度,祖坟被破坏是任何人都无法接受的,更何况是王家这样的名门望族。因祖坟又一次被毁坏而黯然神伤的王逸少,怀着“丧乱之极”的心情给友人写下了这封信:

“羲之顿首,丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言。羲之顿首顿首。”

短短62字的神伤,形成了灵动多变的章法,也赋予了这封简牍超乎一般的神韵和不可复制的艺术魅力。对临帖者来说,至高无上的,正是那些无法临摹的作品。

无法临摹的不仅有王羲之的沉痛,还有赵孟頫的轻松。

在深秋一个忙碌的家庭聚餐后的夜晚,元代最伟大的书法家赵孟頫在妻子管道昇的嘱咐下写着一封给婶婶的家信。当年,从小被看作才女的管道昇拒绝了众多追求者的提亲,她深信自己一定能等到自己命中的那个“他”,直到28岁——在当时绝对属于“剩女”的年龄,她终于遇到了36岁的赵孟頫。

赵子昂是宋代皇室的后裔,不过在那天地变色、神州陆沉的大时代中,这个身份反而显得那么不合时宜。在入京的两年前,他完全过着一个落魄书生的生活,既不富,也不贵。虽然之后被在江南选才的御史推荐给了元朝的皇帝,但前朝皇孙到外族新朝当官,在那时的文人圈里是不可接受的。而在朝廷一帮蒙古贵族中间,赵孟頫受到的排挤也可想而知。

在管道昇的支持和照料下,赵孟頫挺过了心理的低潮期,官至一品,并成为享誉海内的艺术家。管道昇的确是一个才女,她不仅造就了赵孟頫,还把儿子赵雍、外孙王蒙都培养成书法家。有这样一个才情与贤惠兼备的女人,赵孟頫一生也没有纳妾。

在那个轻松的秋夜,赵孟頫用他千金难换的书法写着女人们絮絮叨叨的家长里短:

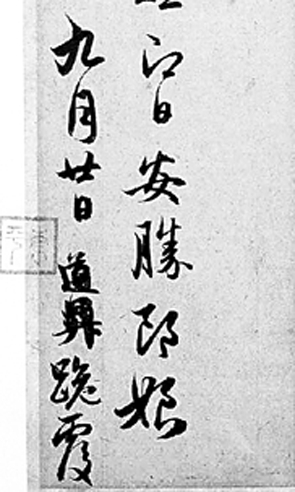

“道昇跪复婶婶夫人妆前,道昇久不奉字,不胜驰想,秋深渐寒,计惟淑履请安。近尊堂太夫人与令侄吉师父,皆在此一再相会,想婶婶亦已知之,兹有蜜果四盝,糖霜饼四包,郎君鲞廿尾,烛百条拜纳,聊见微意,辱略物领,诚感当何如。未会晤间,冀对时珍爱,官人不别作书,附此致意,三总管想即日安胜,郎娘悉佳。不宣,九月廿日。道昇跪覆。”

结尾落款处,他习惯性地写上了自己的名字。写错了就涂黑吧,这种黑疙瘩在《兰亭序》和《祭侄文稿》里并不少见,但身心放松的赵孟頫直接把自己的名字改成了“道昇”。就这样,这对爱人的名字一起流传百年,你中有我,我中有你。在后世的传说里,只要有赵孟頫,就会有管道昇,大概正如那句话,“陪伴是最长情的告白”。

想起曾在西安碑林博物馆参观,镌刻着各家名帖的石碑层层叠叠,鳞次栉比,成千上万碑帖的母体就静静地立在这里,有的已经立了千年。如果王羲之、赵孟頫等伟大的书家死后有灵魂的话,一定愿意在这石碑与文字的海洋中做一条小鱼,在他们用生命镌刻的线条中轻轻游弋。

还是那管毫,还是那卷纸,一个个汉字在千年里被书写了无数次,但每一次都是全新的。这正是书法的魅力。如果说电子邮件、手机短信无限扩张了文字信息传输的空间的广度,那么这些传世名帖则维系着时间的长度。只有拿着笔亲手书写在纸上的文字,才能在内容之外融入更加丰富的情感,留下历史的烙印。也正是读着这些百年之前、千年之前的书帖,我也才更加相信手里的这杆笔、笔下的这张纸,或许有某种穿透时间的力量,在千年之后,它们依然会在灯下,用生命书写,书写着自己。

(作者系厦门大学中文系2015级硕士生)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇