【映画心语】

“传统工笔画的非写实性,即艺术语言的虚拟性所日益显示出来的兼容性和可塑性,以及它对民间艺术、宗教艺术、传统艺术、西方艺术的吸收,为其向现代形式的衍变提供了广阔的空间。”——陈湘波

从“素心悟道”巡展开始到“吐纳英华”展览筹备,期间不过半年光景,因为记得陈湘波在巡展开始时说过,这次中国美术馆的“吐纳英华”展只展出他的工笔花鸟画部分,预期里便少了些新鲜感,认定这次展览的作品都是自己再熟悉不过的。直到八月初的一天,陈湘波叫我到他办公室,见他抱出几摞尚未装裱的作品时,方才意识到,这批作品,我可能还未见过。在这约略60件作品中,我们要挑选出40来件用于展览,一件件作品过手之际,不禁琢磨着,他,身兼关山月美术馆馆长和深圳美术家协会主席多职,大部分时间不为自己掌控,在如此繁忙的行政管理工作之余竟还挤时间画了这么多作品,这些作品的质量也未因他的忙碌有所含糊。

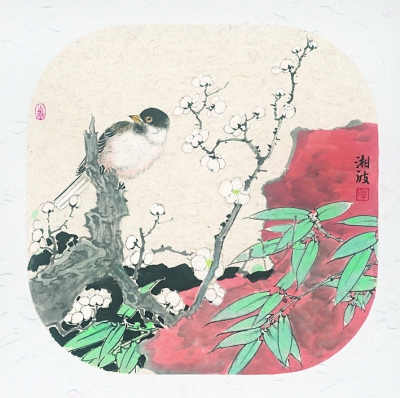

这批作品以小幅为主,兼工带写、略施淡彩,看得出陈湘波扎实的宋院体花鸟画根基,也显示出他近些年来在逐渐形成的艺术风格。他的这种重视笔墨质量格调、强调物象诗意组合、突出设色含蓄隽永的作品,我们常常只能用“传统绘画”来表述。或许就在几年前,很多人还会认为,他的这种创作取向可能会成为他艺术生涯进一步发展的障碍,如今看来,这反倒成了他的作品乃至他个人最引人注目的一面,不追逐流行画风、不滥用跨界媒材,清清爽爽,看得越久就越耐人寻味。

我们处在一个很难定义艺术的时代,行业的艰辛逼迫着太多艺术家急于为自己的艺术风格注册商标,相互的角逐使他们把风格当作个人艺术成就的噱头,攀比着各自的点子和新发现。于是,这种在西方艺术风格和思潮的启发下,新鲜感十足、能够满足人们一时猎奇心理的“新题材”“新材料”风行起来。诚然,在这些模仿、借鉴和启发下,出现了许许多多优秀的艺术作品,然而一味强调创意,也使得很多艺术作品越来越华而不实。

相比之下,陈湘波的作品,无论就内容还是形式来讲,在这些缤纷得有点乱目的流行艺术中越发显得卓尔不群。凭借他的艺术资源和几十年来美术馆工作的所见所闻,他完全可以把自己的艺术玩得新鲜一些、时尚一些,甚至在“素心悟道”展览筹备初期他一度想尝试多媒体、装置和综合材料。庆幸的是,当展览开幕时,呈现在我们面前的还是那些真正属于陈湘波本人的艺术。

在上次“素心悟道”展览中,也有陈湘波创作的都市水墨和抽象水墨等作品,我们只需稍稍了解一下他创作这些作品的意图,便不难发现这些作品是他体悟笔墨媒材相互作用、扎实基本功力训练的结果。笔墨的重要性大家都会谈,也都知道,但将之作为一种自觉主动的实践,对于一位立足“传统”文脉的艺术家来讲无论如何都算得上是一种质的飞跃,而这也将会成为陈湘波艺术风格日后发展的最重要基础。

延续了上次巡展的精神,“吐纳英华”展览中的这些作品依旧不打算依赖新奇的题材和夸张的形式博得眼球,它们从千百年形成的优秀传统中来,艺术家个人的风格在其中若隐若现,不矫揉也不刻意。就如同展览主题“吐纳”自身“口呼胸中浊气,慢吸清鲜之气” 的含义那样,陈湘波选取中国绘画精华的一脉,沿着它的内在规律探索发展,一步步稳扎稳打,慢慢积累、慢慢沉淀、慢慢形成,在继承“英华”与自出机杼间造就个人艺术的张力。

(陈 博)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制