中国人对于中国南海地理认识有一个从模糊到清晰的过程,对于中国南海之管辖范围也有一个从模糊到明确的过程。

早在秦汉时期,中国已经开始对于南海进行经略和管辖。司马迁《史记》记载:“(秦始皇)三十三年,发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆粱地,为桂林、象郡、南海,以适遣戍。”班固《汉书·地理志》记载:“南海郡,秦置。秦败,尉佗王此地。武帝元鼎六年开,属交州。”范晔《后汉书》记载:“平南越以为南海、苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、日南、朱崖、儋耳九郡。”于此可见,中国的政治版图早在秦汉时期已经包括现在广东、广西、海南岛和越南北部地区。此后,由于各种原因中国历代王朝对于越南北部的统治时断时续,最后是得而复失。尽管如此,中央政权对于两广地区和海南岛的政治管辖则长期保持下来。

而南海群岛(西沙群岛、中沙群岛、东沙群岛和南沙群岛)及其周围海域很早就是中国渔民和商人活动的场所。中国人对其地理环境的考察和命名早在宋代已经开始,《岭南代答》作者指出其岛礁散布特点是“长沙、石塘数万里”。元代人进一步认识到,“石塘之骨,由潮州而生,迤逦如长蛇,横亘海中,越海诸国,俗云万里石塘。”按照汪大渊的这一观点,“万里石塘”自潮州而生,包括海南岛、西沙群岛、南沙群岛,“迤逦如长蛇”,不仅跨越越南等国,还延伸到爪哇、渤泥和西洋,也就是从潮州到达印度洋的东部。到了清代,中国人对于南海各群岛的地理环境的记载更加具体和翔实。陈伦炯明确指出:“隔南澳水程七更,古为落漈……气悬海中,南续沙垠,至粤海,为万里长沙头。南隔断一洋,名曰长沙门。又从南首复生沙垠至琼海万州,曰万里长沙。沙之南又生嵝岵石至七州洋,名曰千里石塘。长沙一门,西北与南澳、西南与平海之大星鼎足三峙。长沙门,南北约阔五更。”于此可见,18世纪初期,中国人对于南海群岛的地理环境已经了如指掌。

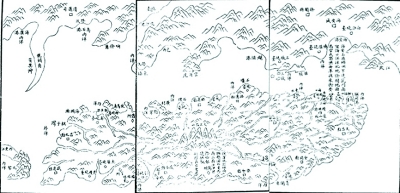

清代前期,广东留下了三套弥足珍贵的海防图。第一套是江门市新会区博物馆保存的清初海防图。该图采用中国传统的山川形象画法表现沿海地理形势和城镇位置。从截取的地图中可以看到,与雷州半岛相比,琼州的面积显然是被缩小了。这表明画家对于琼州的实际面积尚不十分清楚。尽管如此,琼州及其周围海域,如同沿海各个岛屿一样,完全处于中国政治版图之内。

第二套是1822年《广东通志》第124卷中绘制的由40幅相互衔接而组成的《广东内洋外洋海防图》。该图采取道里形象画法,不仅明确标记了广东内洋与外洋岛屿划分情况,而且详细绘出了沿海炮台的位置和水师官兵分防范围。从《广东内洋外洋海防图》的琼州和雷州部分,我们看到,琼州海峡两岸均划入内洋,雷州半岛的内洋是:江坎、博张炮台、姬头、三墩、宫角尾、响伶角、乌石港、海康港、暗铺港、永安港。其外洋则是:红排、大龙沙、斜阳、涠洲等。琼州环岛内洋是:铺前港、海口、牛始港、石矍、石排、将军澳、放马角、新英港、棋子湾、北黎、三丫(即三亚)、乐会等。

第三套是两广总督卢坤和邓廷桢于1836年主纂的《广东海防汇览》第1卷中绘制的由90幅相互衔接而组成的《广东海防要塞图》,也是采取道里形象画法。在雷州和琼州部分,我们看到,雷州半岛的内洋是:磊嘴门、广州湾、北港炮台、东山港、东海岛、硇洲岛、锦囊头、宫角尾、响伶角、乌石港、红坎、哈镜港等。外洋则是斜阳、涠洲和白龙尾等。琼州内洋自东而西,环岛内洋名称是:木栏头、铺前港、铜锣沙、海口、牛始港、盐灶、东水炮台、马袅港、临高、石牌炮台、将军澳、放马角、新英港、新潮港、番人塘、大蛋港、小椅、榆林港、蚂蟥洲、桐栖港、那乐港、新潭、锣鼓大山等。

比较第二和第三两套海防图,内外洋标识只有繁简之别,名称则基本一致。观察这些内外洋岛澳,得到的结论是:凡是靠近海岸和岛岸的岛澳和洋面均划入内洋,凡是远离海岸和岛岸的岛屿和洋面均划入外洋。这里的“靠近”是指5公里以内,这里的“远离”是指5公里以外。外洋的外缘是海道,距离海岸或岛岸的距离是不规则的,有的距离不过数十里,有的距离250里以外(例如白龙尾岛距离126公里)。如乌猪山、七洲洋与西沙群岛附近海域乃是中国闽粤商船前往西南洋各国贸易的必经之道,自然属于水师巡逻的外洋。“外洋责之巡哨官兵,内洋责之州县有司。”清代前期之所以将近海水域和岛屿划分为内洋和外洋,是为了明确文武官员的治安职责和管辖范围。

现在我们可以把清代“内洋”“外洋”的划分看成是18世纪初期中国人向世界各国宣示了类似于西方领海的主权。这种宣示领海主权的方法是用汉语表达的,是按照典型的中国思维方式处理的。中国的内外洋虽无领海之名,却有领海之实。

(作者系河北师范大学历史文化学院教授,博士生导师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制