3月14日下午,手机上跳出隋丽君发来的短信,得知我们《十月》杂志的首任主编苏予,于当日凌晨3点去世……

几乎是语无伦次地回复了隋丽君:震惊!虽然不是很意外,还是震惊……很心痛的那种。因为知道会来的,不会很久、不一定什么方式,会收到这样的信息……依然很难过、很难过……

90岁的高寿,常人不易,对苏予来讲尤为不易——她一生坎坷,又有多种疾病缠身,年轻时因病失去大部分左肺,晚年又患心脏病,很小的时候左眼就几乎失明,仅有光感,右耳则完全失聪……苏予曾调侃自己:我就是个半残的命。

2015年春节,作家张承志看望苏予时有很多感慨:1980年夏天他第一次把小说送到《十月》——《阿勒克足球》里那个10岁的少年,清澈童真的目光穿透苦难望着草原之外更大的世界——而年轻的作者与刊物主编,那时也对《十月》的未来充满期望。35年过去,已经瘦弱得举步维艰的苏予,顽强的生命力和异常清晰的谈吐,常让晚辈后生自叹不如。苏予就像讲述昨日的经历般,细数着那些远去的作家作品,她很珍惜——她真的放不下《十月》。

《十月》杂志1978年9月份以丛书的形式出了创刊号,在国内引起极大的反响,这年底苏予调到北京出版社做编辑。大家很快就知道有关她的信息:在1955年“反胡风运动”中受到株连,下放农村十几年,直到“文革”后期才到朝阳师范当老师;还有她毕业于老燕京大学新闻系,是高材生,1949年以前参加革命,搞过学生运动……仅就这两点,就得到当时文艺组很多同事的格外敬重——虽然那时“胡风反革命集团”案尚未平反。

苏予后来回忆,那一年她还有另一个选择是到全国政协联络部工作,但是北京出版社文艺组的领导吕果是她的好朋友,对她说:“你那么爱好文学,为什么不来编《十月》?”——她刚刚看过新创刊的《十月》,她喜欢,于是她来了。

最初苏予就是普通编辑,第一次受命退稿是吴祖光的剧本《闯江湖》。她不觉得稿子有问题,也不知道用什么理由去对作者讲。见面后她先谈起抗战期间还在成都念中学时就看过吴祖光的剧作《凤凰城》,还拿出他们学生剧团排演吴祖光另一部剧作《风雪夜归人》的剧照……吴祖光根本没细问退稿的事儿,两人就高兴地聊起戏剧创作的问题……很快《闯江湖》在另一家大型期刊《收获》上刊出,而苏予与吴祖光新凤霞夫妇成了一生的好朋友。

1979年夏季,北京出版社规范部门建制,原隶属于文艺组的《十月》独立出来,苏予出任《十月》编辑室主任,即第一任《十月》杂志主编。

苏予回忆自己编发的第一本《十月》是1979年第三期,银红色的封面,描金的刊名,《飞天》《苦恋》《小镇上的将军》《牛棚小品》……正如著名学者谢冕对《十月》所言:“这一份诞生于黑暗与光明际会时节的刊物,从它出刊的那一天起,就把表现和讲述时代盛衰、万家忧乐当成是自己的庄严使命。它记载着当代中国人的泪水和血水,它尽情地抒写着深重苦难带来的悲哀,以及灾难结束之后的欢愉。” 而这一切文学的表达,都需要刊物主编具有宽广的历史情怀、高尚的道德追求,以及深厚的文学功底——而《十月》,选择了苏予。

苏予很怀念那时的主管社领导陆元炽,怀念《十月》当年那个编辑团队。

陆元炽是北京市文化宣传口资深的老领导,从城工部走过来的老干部。那时老陆在出版社对《十月》的力挺与呵护,尽人皆知,这也是《十月》能在新时期文学中有所建树的很重要的一重保证。苏予说在《十月》最困难的时候,她曾和老陆对坐无语,然后默默地望着窗外,仿佛在等,等时间给一个答案……有时候就是这样,只有时间能给这个答案——老陆的案头摆着钟嵘的《诗品》,后来他又出版了《老子浅释》《〈天问〉浅释》……那一种淡泊名利的书卷气,掩不住另一种无欲则刚的骨气,只有见识过大世面的人才可能具有这种淡定,相信历史。

最难的时候,常常无须多言。那一年香港《大公报》发表巴金《随想录》的《真话集》,朋友把一张报纸寄给苏予,晚上下着大雨,苏予看着报上巴老的文章,忽然号啕大哭——那是一篇平实的文章,讲编者、作者、读者的关系,讲编辑的责任与奉献,与世事风云无干,那一刻,却令苏予终生难忘。

20世纪80年代《十月》成功在哪里?是一腔热血,是满怀激情,还有浸入主编苏予骨血的对文学的敬畏,她甚至不敢作出举重若轻的潇洒之态。她对编辑送审的稿件审阅得极其认真,她常感念一线编辑的辛苦,她说我们的编辑在外面组稿真有魄力,见到好作品先拿到手再说,有争议就在编辑部里传阅、讨论。张兴春看到刘克的《飞天》如此,还有《晚霞消失的时候》《初恋的回声》《高山下的花环》也是,责任编辑提交后,编辑部集体讨论,重要作品的终审陆元炽曾对《晚霞消失的时候》有些担心,大家就去说服他……

在苏予担任主编的1979到1985的7年间,《十月》的出色有目共睹,全国性的优秀作品评选中,获奖的有长篇小说《沉重的翅膀》;中篇小说《蝴蝶》《追赶队伍的女兵》《蒲柳人家》《开拓者》《三生石》《高山下的花环》《黑骏马》《张铁匠的罗曼史》《沙海绿荫》《没有纽扣的红衬衫》《北方的河》《绿化树》《腊月正月》;短篇小说《罗浮山血泪祭》《小镇上的将军》《爬满青藤的木屋》;报告文学《大雁情》《快乐学院》《访苏心潮》……没有被奖项囊括的优秀之作还有:小说《公开的情书》《晚霞消失的时候》《飞天》《如意》……剧本《巴山夜雨》《绝对信号》《车站》《吴王金戈越王剑》……这每一部作品后面,都有一位无名的责任编辑,而每一位责任编辑后面,就是主编的慧眼与担当了。

接手《十月》后,苏予很尊重王世敏创刊《十月》的整体设计,拿出5万字的篇幅做评论版,别的刊物很少这样做。而对“学习与借鉴”这个栏目她一直很欣赏,因为在她看来文学要有高度,要有传承,要有精品意识。编辑黎汀从创刊起就负责这个栏目,也是最初《十月》的领导班子成员,她与北大中文系和外国文学研究所有着良好的互动。“文革”后北大第一批研究生钱理群、吴福辉、赵园、凌宇等人,《十月》那时就成了他们术业专攻的一个展示平台。而作为精品推介的作家丁玲、钱钟书、沈从文……也曾对《十月》的探讨文章,报以会心一笑。

剧本栏目也是苏予的钟爱,在燕京大学读书时,她就是海燕剧团的团委。她是话剧迷,大后方的抗战剧目她很熟悉,曹禺、陈白尘、吴祖光的剧作海燕剧团还演过。80年代《十月》发表的文学剧本在外界的反响很大,负责这个栏目的田珍颖说过,没有苏予,《十月》的剧本栏目就立不起来,苏予对沙叶新、白桦、叶楠、白峰溪等作者都有很深的理解。剧协刊物《剧本》的原主编凤子,也是苏予多年的好友,她就曾多次对《十月》的剧本称赞有加。

《十月》的重头是小说栏目,编辑最多,苏予提到后来被称为“京城名编”的章仲锷、张守仁,提到低调的侯琪,还有不那么安分的田增翔……她说:编辑部最资深的编辑是晏明,人家解放前就是报纸副刊的编辑,但在《十月》哪里有架子?贺新创总和他斗嘴,我都嫌贺新创不厚道了。当时最年轻的编辑是骆一禾、何拓宇,刚从北大毕业,苏予喜欢他们的新锐和活跃……

那是《十月》最好的时期,刊物被社会深切关注,被作者高度认可,被读者广泛接受,发行量逐年攀升,最高印数几近60万,而图书馆、阅览室、资料室,以及各个层次的订阅者,更使每本《十月》的传阅率都达到空前的高度。苏予尤其感谢当年众多的《十月》读者,他们很多都是极普通的工人、学生、刚参加工作的年轻人……苏予有朋友的孩子是卷烟厂的、印刷厂的青年工人,几个小姐妹都各自订一本《十月》,一年6元钱,这钱她们花得高兴……苏予有些不安地说心中一直有个遗憾,就是没有把那么多的读者来信整理出来:当年有那么多的来信啊,真是很感谢他们。

创造《十月》的辉煌,除了编辑的努力和读者的支持,还需要稳定的作者队伍,这方面又得益于苏予的学识修养和人格魅力,从巴金、冰心、丁玲、曹禺、荒煤、吴祖光等文学前辈,到王蒙、张贤亮、宗璞、张洁、李存葆、蒋子龙、冯骥才、白桦、刘心武等中年作家,还有张承志、铁凝、贾平凹、陈建功、陈世旭等青年作家,都与苏予保有一份信任与情谊,他们构成了《十月》的一股强大支撑力。

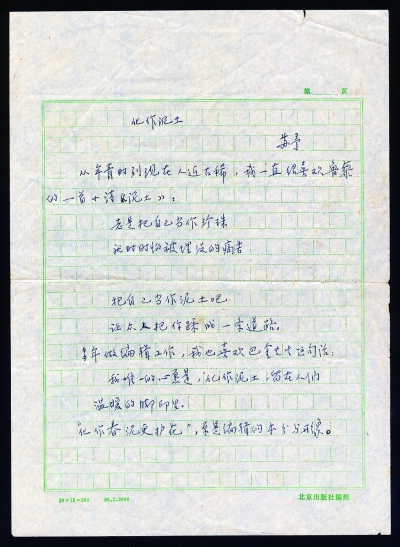

苏予曾说她喜欢鲁藜的小诗《泥土》:“老是把自己当作珍珠/就时时有被埋没的痛苦/把自己当作泥土吧/让众人把你踩成一条道路。”“化作春泥更护花”原是编辑的本分和形象——但在这默默奉献的后面,苏予还有着更大的人生格局,作为《十月》的首任主编,她付出的努力和她留下的业绩也许难有后人可以比肩,而她的名字却从来没有在刊物上出现。子规夜半犹啼血,不信东风唤不回。《十月》是80年代精神的凝聚,是把信仰融入文学的结晶,过来人会记得,现在的人们呢?

也许真如张承志所说:愿她们在下一个时代再被记起,愿未来的文学爱好者,能从她们的故事中读出意义。

1985年苏予离休,她的心始终没有离开《十月》——这是她一生中曾经倾注全部心血创造的奇迹,也是她把终生的追求具象化的精致范本,永难舍弃。直到最后的生命时段,极度虚弱的苏予仍在整理着对《十月》往事的回忆……相伴苏予65年的爱人张宛告诉我们,她是在安睡中静静地离我们而去……

愿白云生处有新家。

每年清明,都将会有一炷香为她点燃……

(作者为《十月》杂志社编审)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制