闲下来时会取出一些汉时拓片把玩——有时候我们对于古代社会的认识,不在于那些礼仪典章、法制职官,而会从一些琐屑的方面去感知当时的生活状态,很新鲜生动,如同还带着露珠的润泽。就像汉画像刻于石、砖之上,题材往往有些零散,歌舞、博弈、狩猎、燕居、出行,反而让人察觉到人生的真趣——这些来自生活的真实图像,托物寄兴于杯酒,赴响应节于琴瑟,总会给人很多品咂的情节,想着提起笔来,在上边题上一段。

我手写我心,古今书法家看似都如此。可是当今的书法家的学养识见不及古人能有多远?古今比较见差异,很明显的一点就是原创和蹈袭的分野。在古人笔下,许多书法的文学内容是自己撰写的——以自己的书风,挥洒自己的美文,成就一篇文、书合璧的佳作。想想此时的古人,首先是个饱学的文人,然后才是个书法家。由于有文心、文思、文才、文采,往往汪洋漫衍,走笔天成而妙。其文又通八法,铁划银钩里采掇新声得其神理,遂能度越前修。苏东坡就是很典型的例子,文章学问之气洋溢于书法之中,以至格调优雅境界深远,往往使人不忍释卷乐不可支。好是好,难得到,常常是后人的感叹。由于忽略文学素养,早已失去古人鸣琴而弦诵不绝的优雅心气,只能以抄为能,抄一些古诗文聊作书法的文学内容,甚至连抄也不能善终,总是时有错字、漏字使人尴尬。如此这般,又如何言说超然遐举。

宋人蔡启说得精彩:“天下事有意为之,辄不能尽妙。”把笔挥毫也不例外,不矜意、不用力,寻常文字寻常写,也就会更合乎书写的本来状态。今人学晋人书,岂能离了他们的简札?而宋人的简札如此之多且精彩,又何曾有过刻意?或把物寄意,或呵壁问天,或兴到偶然,或伤时讥世,皆出于自在,甚至笔下不衫不履自有无限风流蕴藉。苏东坡曾说:“自言此中有至乐,适意无异逍遥游。”书写就是因适意而起的,不迫于人,不迫于事,亦不牵世俗趋舍,只是个人遣兴抒怀的需要而已,就像写一封信那般。书写是很私人的事,持守一种类似古人的慢心态,持守一种故有的姿态,多用中锋,少以侧锋行事——有时可能少了奇趣,但是不刻意、不作态,把一种自然延伸的笔调展示出来,此时,有一种质朴的美感了。孔夫子曾说过要“多识于鸟、兽、草、木之名”,一个具有人文情怀的先哲,为何会有如此的提倡,他的深意在哪里,不妨沉思。人的初始与鸟、兽、草、木无别,也是大自然的一缕烟霞、一道林泉,天然之姿,天纵之致,从未矫饰。只是后来人离自然远了,自然状态弱了,不及鸟、兽、草木的天生天养延风受月,此时,往往有意为之的念头悄然滋长起来了。

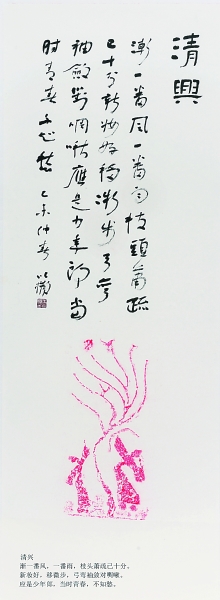

这幅汉砖画像人物姿态优雅曼妙,向上的枝条简劲疏淡,把玩之下,不禁兴起而信手:“清兴 渐一番风,一番雨,枝头萧疏已十分。新妆好,移微步,弓弯袖敛对啁啾。应是少年郎,当时青春,不知愁。”

(朱以撒)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇