安 静

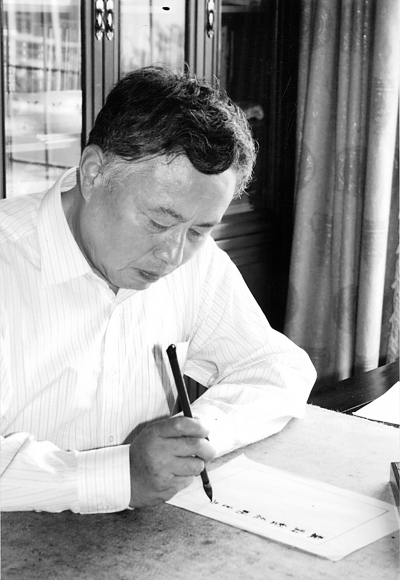

年近古稀的华人德住在苏州木渎的一个小区,远离城市喧嚣。女儿说这里冷清得像农村,但他很喜欢。天亮起床,他叠好被褥,把家中打扫一遍;上午写字、看书或者写文章,下午接着看书、写文章;吃过晚饭会散散步,回家看电视,或者继续读书。

华人德的一天就是这样安静而有规律,而且岁岁如此。

1969年至1978年,华人德去江苏盐城农村插队,劳动之余,他并不像大多数知青那样去串门、打牌,而是在家里写字,或是阅读《说文解字》《汉书》《三国志》,即使外出散步,也会习惯性地带本书。

读书提升了华人德的文化修养,也为他收获了爱情。1974年,华人德在轮船上与李琴华相遇。当时,李琴华便觉得这个知青有点与众不同,行李就是一个网兜,兜里一个脸盆,脸盆里都是书。

一直坚持读书的爱好,也让华人德在1978年以盐城地区文科第一名的成绩考入北京大学。大学四年,图书馆成为他的最爱,那里丰富的金石拓片、古籍资源让这位青年流连忘返。

大学毕业后,华人德在南京大学图书馆工作了一年,然后调到苏州大学图书馆从事古籍整理、编纂工作。满屋古卷,一方木桌,寒来暑往,花落花开,一坐就是二十年。

华人德很喜欢苏州这座城市,年轻时,工作之余,他爱在苏州的小巷、小弄里徜徉,伫立于古朴小桥之上,低头端详静静的流水,抬头望矮瓦低墙,枝头鸟儿啾啾而鸣,或是凝视名人古迹,遥想先贤当年风采。

华人德倾心沈周、祝允明、文徵明、王宠等为代表的“吴门书派”文化,虽然他的书法走的是碑学路数,但却被这些明代书家体现的文人雅趣所深深吸引。

一次采访中,华人德曾经这样解读“吴门书派”——“审美观念上崇尚优雅平淡、高逸疏朗的文人趣味,少有狂怪之风;书法观念上,他们较注重传统,又不拘于古法,追求个性自由,敢于破格创新;书法风格上,他们完全摈弃了明初台阁体的束缚,追求洒脱的个性。强调表现书法的天籁之美,追求畅神适意的文人意趣。”其实,一定程度上,这也是他的夫子自道。

不 拘

14岁时,华人德正式走上书法之路,临习颜真卿、柳公权等名家的字帖,但渐渐地,他感觉自己的字只是三位书法家的影子,他想突破这种“藩篱”。

在苏北农村插队和东台县工艺厂工作期间,华人德溯唐而上,临习隋《龙藏寺碑》、北魏墓志三种、《石门颂》等碑帖,从帖学走向碑学。

大学时光,华人德阅读了当时市面上大量未有出售的金石拓片,其中包括缪荃孙的“艺风堂”藏金石拓片数千种,张之洞的“柳风堂”藏金石拓片数千种,还有关中的历代铜镜、墓志拓片,明清时期的一些善本拓本,眼界大开。

不想再拘于某家或某碑后,华人德下定决心,广泛搜集秦汉至南北朝时期的各种碑刻、简牍、瓦当、造像记等非名家书迹,抽绎其中隶书的共性,减弱具体的个性,最终形成自己古朴宁静、文雅自然的书风。

有些书法爱好者喜欢以华人德的隶书为蓝本练习,他却告诫,不要以他的字为范本,而是鼓励他们到汉碑简牍中寻找自己的方向,因为那才是中国隶书书法的源泉。

有一次,华人德读到叶昌炽的《语石》,说东晋墓志只记生卒年月,姓名籍贯,书风草率,形制简单,这是因为东南地区风气未开。他觉得不对,怎么东晋的墓志会比西晋退步呢?西晋的墓志是做成碑的形制立在墓里的,从艺术规律而言,年代晚的艺术品会比前期的更为精致。

于是,华人德阅读了所有出土的东晋墓志,发现墓志主人除江南世族张镇外,其余都是从北方迁到南京一带的世家大族。他们引颈北望,克复中原,希望子孙将自己的骸骨迁回先人葬地,于是墓志主要起记识作用。因为记识作用比较大,所以就不请书法家撰写,而由工匠书刻。

这段突破古人成见的思考成就了一篇万余字的书学论文《谈墓志》。1983年,文章发表在香港《书谱》杂志上,被誉为其书学研究的“奠基之作”。

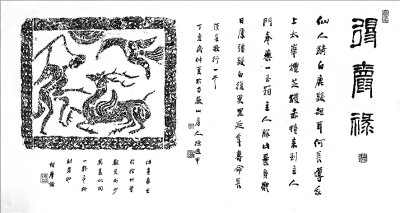

不拘古人需要“才”“学”“识”,而不拘现有惯例,则更需要勇气。1987年,华人德发起成立民间书法团体——沧浪书社,就是这样的例证。沧浪书社走的是精英路线,新社员需三分之二以上的社员通过才予准入,时至今日,社员也只有44人。名册中,华人德、白谦慎、曹宝麟、徐本一、王镛、黄惇、刘恒、孙晓云等名家悉数在列。

华人德幼时调皮,上课时安静不下来,经常影响别的同学,被老师拉到办公室训话是家常便饭。成年后,他文质彬彬,但好动的个性并未消失,只是已经化进内心。

因为安静,华人德在书法领域思接千载、视通万里,于常法、成见、惯例中发现不适合自己个性、不符合艺术规律、不尊重艺术的地方。而因为“不安分”,他才能开拓新风、探寻真理、尊重艺术,这既需要悟性、才华,又需要胆识与勇气。

自 然

华人德喜欢大自然。在他眼中,春明媚,夏恣放,秋高爽,冬肃杀,各有各的意蕴。一到冬天,他就会穿上厚衣,戴着帽子,即便在家也是如此。他觉得成天开着空调,四季独尊春反而索然寡味。

在与华人德的接触中,笔者深深感到,很大意义上,尊自然之道,读天地之书,成就了他的书法艺术。陕西的昭陵、乾陵,甘肃的炳灵寺石窟,山东的泰山,美国的黄石公园,都留下了他的足迹。

“看看大自然,感受宏伟,心生敬畏之后,写字就不会随便乱写。还有就是写的时候会丢开杂念,名利的东西与大自然的宏伟相比,就都不算什么了。”华人德说。

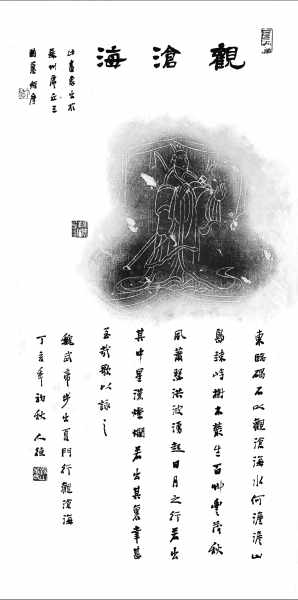

2013年,第四届“兰亭奖”颁奖晚会上,组委会邀请每位获奖者现场书法,通过电视直播让观众感受书法的魅力。但是,华人德拒绝了。他说:“书法不是表演艺术,在我看来,有辱斯文。我写字的时候要静下心来,有一种敬畏的感情在里面。”

华人德与友人感情深厚,孝敬母亲,但他不会隔三岔五地打个电话嘘寒问暖。他习惯用行动来表达——每年大闸蟹、碧螺春等苏州特产上市时,他会记起这是谁喜欢的物事,然后寄去;他会每隔一个月去无锡探望母亲。

北大的一位老师喜欢喝碧螺春,每年茶一上市,华人德都会寄送给他。这个习惯已经保持了很多年,直到有一天,老师的女儿给华人德发来短信:“每年到了这时候,你的碧螺春就会准时寄给我爸爸,他每年都能喝到,非常开心,但是今年已经喝不到了,因为他已经走了……我会在清明节的时候把茶叶带到父亲坟前。”

听到这个故事,笔者内心有一种莫名的感动,一种古朴的风范,带着恒久的温暖慰藉生命的流逝,实际上超越了时间的局限。

华人德在解读“书如其人”时说:“我一直觉得,在书法风格上要格调比较高,或者有一些修养、气质,这和个人的心情、心境是有关系的,平时要修炼这些。”他有意地不习客套用语,而求语言文雅、含义隽永,这不会产生轰动效应,但韵味绵长、历久弥新。

华人德的书法作品从不写浅俗的内容,都是流传甚广的古诗文,或者是自作的诗。曾经有一位作家拿着自己的代表作,请华人德写一幅书法作品。华人德看到后说:“我写了以后人家会产生误解,我不能给你写。你拿另外的作品给我看看,我认可的才给你写。”后来,他挑了这位作家另外一篇文章,讲述的是作家幼年的故事:20世纪60年代没东西吃,在幼儿园总是很馋,老早就把东西吃完了,依然饥饿。有一次看着粥桶里的粥,伸手去抢,手给烫了,留下永久的疤痕。

这个描述真切的故事,以其珍贵的朴实感打动了华人德,于是他将这篇文章抄了一个一丈七尺长的手卷。这是华人德书写的为数不多的现代文作品之一。

正是因为葆有一颗古朴、自然、宁静的内心,华人德才能从俗世的牵缠和喧嚣中摆脱出来,而将时间、心思全部放在书法、古籍上,从而成就了他事业的丰盈。笔者曾经问过他一个问题:现在最想过什么样的生活?他不假思索地说:“传统文人式的生活,就像苏州园林以前的主人一样。”

这是一种什么样的生活呢?笔者想,可能就是不为日常俗务所愁,不为行政公务所绊,往来无白丁,自由自在地书写、探究和思考,在笔墨纸砚里恪守着内心的信念,用一杆笔表达对自然和文化的敬畏之情,在方寸之间创造着书里乾坤,展示着传统文化的博大深厚与无穷魅力。

(作者为苏州大学凤凰传媒学院在读博士生)

本版图片均为资料图片

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制