钱锺书说:“在一切诗选里,老是小家占便宜,那些总共不过保存了几首的小家,更占尽了便宜。因为他们只有这点点好东西,可以一股脑儿陈列在橱窗里,读者看了会无限神往,不知道他们的样品就是他们的全部家当。”(《宋诗选注·序》,《钱锺书论学文选》第六卷,花城出版社,1990年,第47页)但是,纵观文学史,小家也有吃亏的时候,其作品的所有权往往遭受损害,简直是有苦说不出。明代的王磐就是一个例子。

我们都知道他的那首小曲[朝天子]《咏喇叭》:“喇叭,唢呐,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。军听了军愁,民听了民怕。哪里去辨甚么真共假。眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!”脍炙人口。几乎所有文学史的明代部分都绕不过它。以致这小曲产生晕轮效应(halo effect),使我们认为王磐只有这么一首作品,对他一生所知甚少。据清代《高邮州志》卷十《文苑》有王磐传:

磐,字鸿渐,有隽才。好读书,洒落不凡。……性好楼居,构楼于城西僻地,坐卧其中,自号西楼。

王磐作品有诗歌专集、散曲集,还有《野菜谱》。但他身后萧条,诗集散佚,散曲和《野菜谱》的所有权(authorship)和著作权(copyright)都遭肆意侵害。

一

《西游记》就侵害过王磐的《野菜谱》。它写取经僧过西牛贺洲——离天竺国已很近——隐雾山时,唐僧被花皮艾叶豹子精和手下群妖捉进折岳连环洞。悟空、八戒费了一番周折,解救出师父,连带把本地一个樵夫给解救了。樵夫母子甚是感激唐僧师徒的救命之恩,就地取材,采集山里的野菜,备了顿斋供,招待四人。不厌其烦地把这份菜谱给罗列出来,招待普天下看官。实际上,这份异域的野菜谱并不具海外风味,而是实实在在的本地风光,因为它们都来自高邮人王磐的《野菜谱》。王磐《野菜谱》罗列60种野菜,我们依次把它们编上序号,下表左栏《西游记》引文括号内的数字,就是它在《野菜谱》里的序号。我们先来看这个表:

从表中可以看出,《西游记》这一段提到39种野菜。其中,“莴菜荠”可能是“蒿柴荠”的传写之误。因为莴菜和荠菜是不同的种类,不可能有什么“莴菜荠”;“野落荜”大概就是《野菜谱》中的“野落篱”。由此,可见,它们无不来自《野菜谱》,毫无疑问。

我们知道《西游记》的定本出现于1592年(陈大康《明代小说史》,人民文学出版社,2007年,第680页)。《野菜谱》出现于何时?李时珍在《本草纲目》的序例中说,“嘉靖中,高邮王磐著《野菜谱》一卷,绘形缀语,以告救荒”。《本草纲目》写成于1578年,由此可见,王磐《野菜谱》出现于16世纪早期。

此书在当时及明末颇有影响。1591年李时英为《遵生八笺》作叙,就是说此书至迟成就于此时。该书高濂《饮馔服食笺》中卷《野蔌类》子注:“余所选者,与王西楼远甚,皆人所知可食者,方敢录存;非王所择,有所为而然也。”可见,高濂也是见着王磐《野菜谱》的。二人的野菜谱之所以不同,是因为高濂是讲究养生者,野蔌是表现隐逸情趣,追求养生。而王磐的野菜谱,是出于救荒疗饥,聊充口腹。正因为此一仁人用心,所以菜名也就不为高邮之外的人所知,都是本乡土语俗称。王磐本来也就是为他饥肠辘辘的老乡着想的。1622年鲍山在《野菜博录》的序中说:“及阅王西楼《野菜谱》若干种,每访采其异者于家圃以供野味,惜其种类局而未广。”就是受王磐《野菜谱》的启发,扩编撰就《野菜博录》,共“四百数十种”。

所以,《西游记》的作者或编者对王磐《野菜谱》是熟悉的,带着一种游戏精神,把菜名罗列起来,重新组合,成为《西游记》中插入的韵文里的上乘之作。也可以说,这是《西游记》用自己的方式向王磐这位具有仁爱情怀的艺术家致敬;限于章回小说的体例,它没有提到《野菜谱》,也没有提到王磐,是可以理解的。用现代的眼光看,却是不太妥当。

我们说王磐的著作权受到严重侵害,并不是指《西游记》的作者或编者。而是另有所指,就是《食物本草》。该书在1638年出现,有李时珍、陈继儒的序,声称是李时珍编纂。但可能是一个自称“蒿莱野人”的姚可成杂纂而成。该书卷首是《救荒野谱》,分《救荒六十种》《补遗六十种》。《救荒六十种》就是王磐的《野菜谱》,原封不动地照搬、照抄。

这对后世的影响非常恶劣,简直是混淆视听。1991年中华书局出版的《丛书集成初编》有《救荒野谱》署“明姚可成辑”。其实,就是《食物本草》中抽出的卷首《救荒野谱》,竟完全和王磐《野菜谱》脱离干系!我们也不是说姚可成居心险恶,要篡取别人著作。这大概是因为古人著作权意识淡薄,甚至丝毫也没有这样的意识。

二

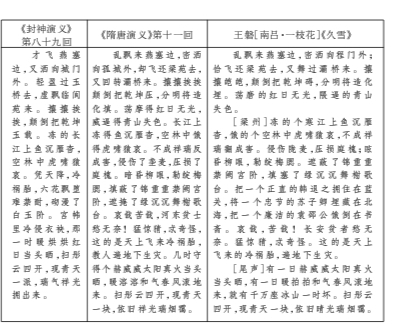

不但王磐《野菜谱》被人久假不归,他还有一首曲子给人冒用了。我们先看下表:

《隋唐演义》中,那是妖狐妲己唱给荒淫的纣王,助他赏雪雅兴。竟然征用了N百年后高邮隐士王磐的套曲,肆意剪截,蒙混昏君,博得“纣王大喜,连饮三杯”!对于媚人的妖狐,我们后世的常人自然无法口诛笔伐。《隋唐演义》就不同了。它是加入小说中的一段韵文,自是作者或编者所为,也该由他负责。而我们知道《隋唐演义》的作者或编者是褚人获,另外还编有《坚瓠集》,读书挺多的。竟然见猎心喜,把前朝隐士的文字收编了!真是胆大妄为。要知道《久雪》是王磐的得意之作。所以,他的外孙张守中在《刊王西楼先生乐府序》中特别指出:“《久雪》之词,刺阴邪也。”

后人对于王磐的作品肆意地巧取豪夺,显示出对文学史上小家的轻视、不尊重。也正因为这种轻视,使其作品逐渐散佚。今天见到的《西楼乐府》共收有王磐的套曲9套,小令65首(《王西楼先生乐府》,《散曲丛刊》,凤凰出版社,2013年,第571—592页)。《列朝诗集·丙集》卷十四收入王磐诗歌四首(《列朝诗集》,中华书局,2007年,第3759—3760页)。《高邮州志》收有王磐诗歌八首。就是说王磐现存诗歌只有十一首(因其中一首重)。

这种攘夺,并不是只发生在王磐一个人身上。它可以说在古代文学史已成为一种现象。《儒林外史》第二十一回,写牛布衣死后,牛浦郎把他的正本诗集攘为己有,招摇撞骗。固是小说,却非空穴来风。屈大均曾指责诗僧大汕盗窃自己的诗句:“将他人之镂心雕肾、呕出精血而得者,不难攫取以为己有,或全用,或半用,或句中改一二字而点金成铁,或全章改五六字以鱼目混珠!”(《屈翁山与石濂书》,《艺风堂杂钞》卷四)但并不是所有的诗人都能发现自家呕心沥血的诗文被盗窃,尤其是诗人身后;所有,主持诗人作品所有权(authorship)的任务,就落在文学研究者身上,成为义不容辞的责任。

对此所有权的有意识维护,是我们追求真理,维护真相在文学研究领域的具体表现;也是对作家文学独创性(originality)的尊重。就让我们把铲子叫做铲子(call a spade a spade),把文学史上那些久假不归的东西郑重地交到主人手里吧!

(作者单位:郑州师范学院中原文化研究所)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制