肉要吃出肉味儿来,非得白水煮不成,煮过、凉透,薄薄地片来,码在青花瓷碟子里,要拿韭花酱——千万别用超市的,那大抵是韭菜叶子磨的——来吃,杠杠的。

吃倘若是一门艺术,那必定来源于生活!要想吃正宗韭花酱,非得亲力亲为不可。自知“当一叶报秋之初,乃韭花逞味之始”的妙处,去年8月,我伙了妻孥和几个朋友,直奔黄山铺一个网友家去。我们挎着篮子提溜着剪子下到园子里。黄泥土埂的两旁,芋头举着伞盖,玉米持着锯条,还有经年的树枝子上面,黑铁丝一般缠着的是泥豆的青藤。灌园水刚落下去,就开始有蛐蟮打洞、蝲蛄钻孔、蚂蚱一蹦一蹦的、癞蛤蟆不情愿地挪到沟里去……在自家三两厘地的菜园子里,孩子们兴奋地摘了芋头叶子顶在头上打闹,大人们则取出老剪刀,或者干脆用手掐取那些团球一般的白色花絮,虽然不一会儿指甲缝里就疼得火辣辣的,但吮一吮手指就忙着去摘那些羊角一般的辣椒去了。

有花有果、五味齐备。一切食材采回来,先打上清凉甘甜的井水反复冲洗,晾去水珠收集起来,就要到老碾子上过一过。老碾子在村口,往往和图画里的位置一样,是白发苍苍的娘亲踮望儿女回乡路的地方。为老碾子遮阴的照理是一株高大的梧桐树或者洋槐树,也不知花开花落有几载了。

网友的母亲也六十多岁了吧,和自己妈妈差不多的年纪,和她在一起推碾,有着和亲娘一起劳作的质朴感。在巨大的花岗岩碾砣子的挤压下,成块的姜黄、苹果、黄瓜,择洗干净的红的青的辣椒、花椒,还有珍珠蟹眼般的韭菜花儿,发出咔嚓咔嚓或者窸窸窣窣的微脆声。

在大家的欢声笑语跃跃欲试中,一圈一圈地将辛香的滋味挤出来,最后将大粒儿的海盐撒上去,韭花酱所独有的混合香味立马迸放出来。然后将甘稠的汁子灌装成瓶,再运以参转商移、日月阴阳的变幻,在各类酵菌的撮合下,韭花酱的滋味变得越来越醇和丰美。

韭花酱好吃,我觉得就在于吃它能吃出山野味道来,能让那些淫于技巧的食物重新找到“根”,回归土地的味道。韭花酱好比寒山独钓图中那一斗蓑衣,再高雅的隐逸都离不开万物的滋养。

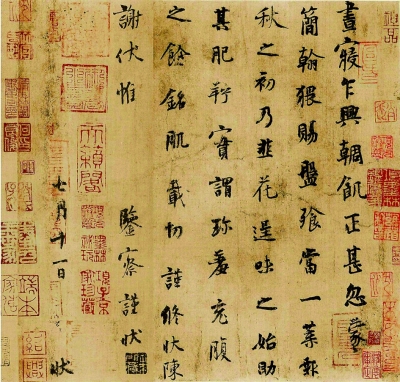

历仕五朝不倒的杨凝式,世称“杨疯子”者。一日他“昼寝乍兴,輖饥正甚”,恰巧“忽蒙简翰,猥赐盘飧”,不知其中有啥珍馐,但确是有一盘白斩羊羔肉和一碟子韭花酱,吃得杨老饕“充腹之馀,铭肌载切”,因此专门上了个状子陈谢。没承想就是这么个献媚状子竟然成了鼎鼎有名的《韭花帖》,为后世所楷模。倘若闻此,佯疯的凝式兄是否悚然一惊好了病呢?

除了配伍白斩肉、做火锅料,韭花酱与豆制品甚相得益彰。比如王庄的水豆腐、泉庄的豆腐脑儿,这些吃食原本平淡无味,只因为麻辣咸香韭花酱的加入,才激发出了它们的甘美。十几天前偶尔路过集市,见炸油条的兼卖豆腐脑儿的,桌子上一溜儿排开辣椒面、老咸菜丝,还有一罐子发好的韭菜花老酱,翠黄的色里闪着星星红的辣椒末儿,一看就勾住了魂。便要来一碗豆腐脑儿,素白地盛来,然后一匙子韭花酱,半匙子老咸菜丝,一撮芫荽末儿,吃得熨帖舒坦,看得路者两眼发直!

生活不漂亮,但它是美的。在那次做韭花酱的过程中,当我看到红甲油的手指和杭椒凑在一起,看到气喘吁吁的身躯在碾沟转圈体验劳动的不易,看到因为收获而欣喜的脸庞,我不由自主地按下了快门。也许我的照片不讲究构图、不讲究光影,但那无疑是真实的,不知道经过时间的沉淀,这种真实能不能蜕变成一种质朴无华的美?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇