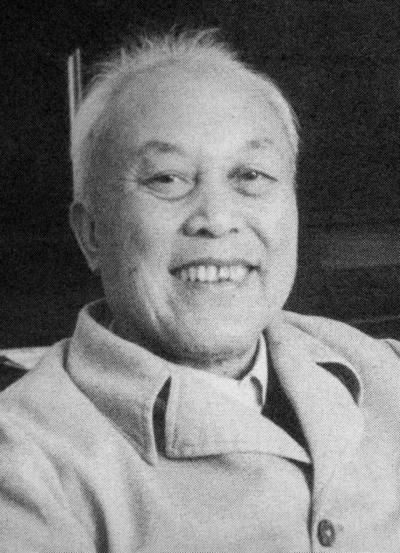

古元是我的老师。

忆及多年的从学、受教和交往,不仅让我对他有感情上的尊敬,而且更有艺术和思想上的沟通与理解。

古元和他的艺术在我思维的网络中是一个坐标,在我需要“辨别”时,总会遇到它。还在小学时,我写过一篇作文,题目就叫《我爱古元的画》。因为当时的作文选中有一篇范文叫《我爱林风眠的画》,所以我就模仿了一篇。我可以把古元的《京郊大道》《玉带桥》与春游的感受联系起来,当时古元的画吸引我的是那些大圆刀,我觉得一刀一刀刻得很利索。这,是艺术。

又过了很多年,我去插队了,在北方的一个山村里,那地方很穷,但人很淳朴。也许因为没有什么大不了的事情,人的举止动作都很慢、很简单,也有意思,穿戴、说话、办事都没多大变化。那时带在我身边的一点宝贝中,就有古元那几本画册和我自己剪贴的古元的木刻与其他的一些版画。当时我觉得那个村子的一切真像古元木刻的感觉。这一点让我印象很深。

1977年我从农村来到美院,开始学习艺术。杨先让等几位先生讲得最多的就是古元了。当时的最高追求就是表现好生活气息和人物的味道,特别提倡古元式的味道。我们是工农兵大学生,文化上有缺陷,但也有长处。比如说,我可以在很多方面切切实实地理解古元的艺术,因为我在古元木刻的环境中生活过。我开始学习古元,试着把那些记忆中打动过我的细碎情境,用木刻的语言表达出来。古元先生也肯定了我的艺术追求。但我后来发现,我寻求的一种东西似乎总也抓不到。比如村口的一个土坡,我可以从古元的木刻中找到这个土坡,但当我试着刻画它时,一经转印出来却已经不是那个土坡了。这时我开始感觉到古元的不得了,属于他的独特之处是不可企及的。也许某些艺术家的木刻是可以学的,因为它是“知识的”,但古元的木刻是没法学的,因为它是没有技法的,是“感觉的”。这是我刻了几百张木刻之后才体会到的。看他木刻中不过两寸大小的人物,就像读鲁迅精辟的文字,得到的是一种真正的关于中国人的信息。让我们懂得我们这“种”人根本上是怎么回事。如果说古元展现给我们的是生活中的中国人,那其他许多人的作品展现给我们的则是话剧中的中国人。

后来我留校了。1982年前后,我自己有一些机会可以出国学习。但这种大的变动无疑会影响到我的艺术创作,我拿不准,当然要征求古元的意见。他说:“你的路子适合在国内发展。”这话对我像是得到了一次艺术上的认可,从而满怀信心地继续着我要去做的事情。任何事只要你一个劲儿地钻下去,都能悟到一些升华的东西,我很庆幸在那个节骨眼上,得到了古元的这个建议。

事情过去了才会清楚。我当时迷古元的艺术,其实并不懂得古元,或者说只懂得一部分古元,只看到古元那一代艺术家从生活到艺术的方法和朴实的风格。在美院读书时通过李树生先生讲授的《革命美术》课,我们了解了古元艺术的背景。在美院有先生讲艺术史论,有先生讲艺术技巧,但我总觉得中间还缺少一个环节,大部分学生毕业了也不能把两者联系在一起。我不懂古元是因为我不懂这个关系,不懂这个关系也就不懂艺术是怎么回事。把古元的艺术放在这个关系中才能找到更多的信息。

在20世纪30年代,艺术界更显出纷争的局面。发生在国统区的木刻运动,以为大众、为人生的艺术主张,显示出特别的参与力量。在众多的尝试与努力中,以古元为代表的解放区的一代艺术家,却在不为艺术的艺术实践中取得了最有效的进展。艺术的根本课题不在于艺术样式与样式的关系,也不在于泛指的艺术与社会文化的关系,而在于艺术样式与社会文化之间的关系。艺术的本质进展取决于对这一关系认识及调整的进展。

解放区的艺术来自于社会参与的实践,而不是知识圈内的技法改良。它没有旧丝绸的腐朽气,也没有消化不良的西餐痕迹,是一种全新的、代表那个时代最先进的一部分人思想的艺术。由于这思想与人民利益相一致,它又是平易近人的艺术。这并非某些聪明艺术家的个别现象,而是以一种新理论为依据的:一批艺术家在一个时期共同工作的结果。作品也许还不精致,但观念却已极其精确和深刻,它具备了所有成功的艺术变革所必需的条件和性质。我始终都在寻找古元魅力的秘密,原来这魅力不仅在于他独有的智能及感悟,而且在于他所代表的一代艺术家在中国几千年旧艺术之上的革命意义。不仅是其艺术反映了一场革命运动,而且重要的是一切有价值的艺术家及其创作所共有的艺术上的革命精神,实际是一种真正意义上的“前卫”精神。我始终不知道该如何称谓这种精神。把古元与“前卫”放在一起谈,人们会不习惯,但说法不同,核心是一个,即对社会及文化状态的敏感而导致的对旧有艺术在方法论上的改造。

当我明白了这一点时,我才开始懂得古元,才开始懂得去考虑一个艺术家在世界上是干什么的,他的根本责任是什么;才懂得试着去做我们这一代人应该做的事情,并问自己怎么去做的问题:今天我们有像古元他们那时明确的观念和落脚点吗?有他们对社会和艺术的诚恳吗?我没有把握去回答,而仅有的把握是我知道了去思考它。这时我的艺术才开始有了变化和进步。看上去离一种东西远了,却与它的灵魂更近了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制