还是写下吧——

从荷兰的纽南到法国的奥维尔,我去了凡高诞生和逝去的地方。

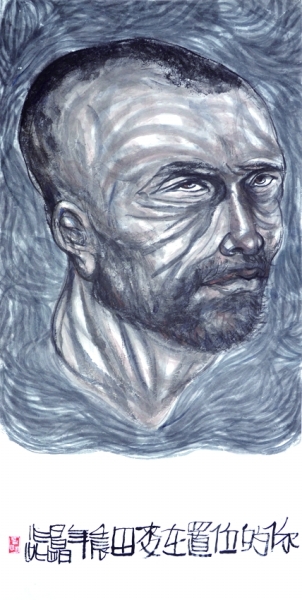

于是,想安静下来,立于画案之侧,把凡高之行给我的一些感慨画出来。

没有什么惊天动地的技法,画半辈子下来,豁然觉得没有技法也许才是真正的技法,法从心生,有便有了。

凡高有技法么?没有。

他想按照当时印象派那些法国画家的调色板来走,可惜,这个尼德兰人的血液中少了德加的细腻和莫奈的某些诗意和柔情,也来不得修拉式的按部就班和毕沙罗的浓妆淡抹——除了那按着发不出的火气和倔强、神经质,凡高似乎没别的什么了。

我不得不承认,最在自然面前不越雷池半步的是印象派,最赤裸裸以绘画作为语言去与生命相争夺的依然是后期印象派那些骄傲的画家们。

在法国那个7平方米的小屋——凡高最后去世的小屋子,楼下是穿着得体的法国人吃饭的餐厅,沿着扶梯上楼看凡高的房间,过道下面是一堆喝剩的酒瓶子——红男绿女夸张的笑声传过来——当时这儿也是餐馆,而凡高临走之前已经捉襟见肘,仅仅靠着已经成家立业生子的弟弟的一点接济买颜料画画、吃饭、付房租。这人太粗糙太固执太认死理,父母不喜欢,朋友不待见,即使去找妓女都被嘲弄,那些一百年前的作品一张也没卖出去,今天却都是天价。

那天中午,我只买了一个法国长面包坐在奥威尔的小教堂前画了一上午速写——似乎这样好受些。凡高也可以说是饿死的。

从小教堂出来之后,我去了凡高最后的麦田,一块宽阔的高地。9月的法国,天空蓝得纯粹,云彩沉厚且透明,麦田依然是昨天的麦田,依然坦荡地铺开赤裸而厚实的胸膛——三条曲曲折折的小路,扭着转着去了不同的方向——凡高的墓地离开这麦田大约百十米的距离。

凡高当时在这儿对自己的胸膛开了枪,乌鸦呜哇呜哇地飞着——天空呼啸大地旋转。

流着鲜血,爬了几公里回到租下的小房间里,那个7平方米带一个天窗,别的什么也没有的小房间。再后来,好人加歇医生帮忙联系在巴黎的提奥——凡高最后是在弟弟的怀抱中去世的。三十几岁,是西方绘画天才宿命般的终结点,修拉、莫迪里阿尼、劳特累克,名字可以开出一串。提奥,大约不到一年之后跟着凡高去了,他一辈子为这哥哥操了太多的心,俩人傻乎乎地写着信,有人统计过,达700多封。

提奥先是葬在故乡荷兰,不久之后,弟媳妇贤明,让人把提奥移去法国,去伴着凡高——他们是一个人,不能分开的一个人。

于是,在法国乡下小镇看起来没有什么特别的一个公墓,走过花丛草地,我找到了两个几乎一样不起眼一样朴素的墓碑,背靠着一堵石头墙,上面分别写着名字、出生年月和过世时间——凡高兄弟俩躺在那儿,常青藤带着北方阴冷的固执纠缠着,拥抱着,呵护着他们。没有章法的茁壮似乎让凡高再度呼吸到故原久违了的、潮湿的乡间气味——日久天长,他们不需要邮差,不用写信。他们伴着清风明月在春夏秋冬里说啊说啊,不停歇地。

这是兄弟俩的天堂。

凡高之旅,我对自己也有一个期许,我必须画出相应的作品。在荷兰凡高画的风车下,在比利时小煤矿凡高传教的小木屋,在奥维尔·加歇的花园,还有蒙马特——对,在蒙马特的一条街道上,我看到了凡高和提奥曾经住过的公寓,蒙马特不算凡高发迹的地方,但稍后却有毕加索、莫迪里阿尼的身影,洗衣船、跳兔咖啡馆、玫瑰酒吧,这些在西方绘画史中若神话一般的地方,这些鹅卵石铺就的路上,有前辈大师们的足迹——我逗留着,与其说寻找凡高,毋宁说是寻找一种久违的精神,一种价值观。30年前,我第一次读到欧文·斯通的《渴望生活》,第一次在幼稚的记忆中刻下“你的位置在麦田就不要去留恋都市的街道”。对于凡高,我也总是带着一种还愿的心情,走过千山万水,经历辛酸苦辣,我都在心底留给他一个不可替代的位置——文森特·凡高之道不孤。

曾经的很长一段时间,我试着拒绝凡高,因为我看到了绘画艺术中绝顶聪明的毕加索和忠于自然的莫奈,我以为艺术不能光是贝多芬、凡高式的,更应该是巴赫或者马蒂斯式的;艺术可以在苦难贫困或是绝望中生发出生命的勃勃生机,同样,艺术也应该是歌颂光明幸福和美好的奏鸣。而凡高的光明从一开始就带着灼热、令人窒息的光焰,他拒绝黑暗不如说他害怕孤独害怕黑暗,他以一种矫枉过正的方式活着,画着,自虐着。

少年时候听到过凡高像八大的说法,我不同意,中国式的生存方式产生了中庸之道和隐忍的技巧,而凡高其实更像尼采,我不骄傲地活着我就骄傲地死去——凡高的死亡过程本来是一朵璀璨盛开着的罂粟,妖艳,温情脉脉,张扬着奇香而又冷冰冰,让人不能亲近,结果没有模棱两可,只有生与死。

美国画室中,我用心思开始画着凡高。

石榴花开着,火红火红的。

听着拉赫曼尼诺夫的第三钢琴曲,听着普契尼的歌剧——更多的还是高音清唱——最干干脆脆去了雕琢洗尽铅华!旋律,色彩,一波三折——音乐催生出的灵感,一遍遍渗透着我的画室。调色用的水依然是浑水,我喜欢这浑水伴着墨色的庄重,我喜欢洁白的宣纸在墨色重围中的执着——东西方在画面上叠印,一百年前和一百年后的时光在画面上叠印——画下小教堂,画下邮差鲁尼,中锋压住,长线无休止地拉着,折钗股,屋漏痕,点如高山坠石,画着——教堂蓝天白云橄榄树向日葵其实都在,提奥加歇鲁尼高更,还有那个曾经给凡高短暂温暖的妓女都在,欣喜懂得慈悲和忧伤埋怨愤怒都在,借此,把自己对凡高的敬意藏在里面。

愿逝者安息——文森特·凡高,就那么躺着,在法兰西湛蓝的天空下。

(作者为美籍画家、书法家、艺术评论家 孟昌明 旅美)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制