北京的秋渐深,开始有了阵阵凉意。今年是周思聪先生诞辰75周年,而她已经离开了我们18年。每每想起周思聪先生,总让我忆起和她短暂的那一个谋面。

1986年的初春,乍暖还寒。我陪着一位朋友,敲响了水墨画家周思聪先生的家门。

那时候,我在新创办的一本读书杂志当美编,负责设计封面、插图和版式。上世纪80年代的书刊杂志还不多,我经常琢磨弄点新鲜有意思的东西放在上面。有一次,我把一件色彩鲜艳的抽象织物设计成封面,刊发后引起了争议,有人说漂亮有新意,有人说看不懂是什么。正好那位朋友邀我一起去探望周思聪,我就带上了这期杂志。

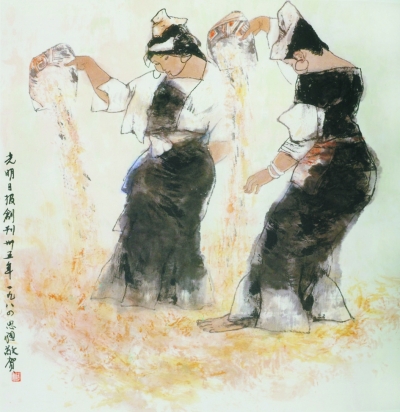

虽然我学的专业不是水墨,却一直被周思聪的画所吸引。说不清为什么,每次看展览,老远就被唯她笔下独有的那种特殊气质牵引着走过去,站在她的画前,总觉得有股扑面的才气,清灵醇美、真挚洒脱,好看,更耐看。后来听说她病了,手脚不大听使唤,画画也受到很大影响。周围许多与她素不相识但喜欢她作品的朋友,都感到沉甸甸的遗憾。

周思聪住在北京王府井旁边帅府园的中央美院宿舍。上午9点多钟,在那套简朴的单元房里,我见到了简朴的她。病中的周先生布衣短发,热情、平和、温雅,聊起天来像家人一样亲切实在——以她的艺术成就和社会影响,对一个初登门坎的晚辈如此恭良认真,即便在那个不尚虚华的年代,也出乎我的意料。我拿出那本杂志,请周先生提意见。她接过去,举在眼前专注地看着,半晌没说话。我有点紧张,毕竟先生创作多为具象,可能不喜欢抽象的东西。没想到周思聪频频点起头来:“不错,我还没见过这样的封面,有点新意,你们的领导能接受这样的设计,很开明啊。应该多尝试一些。”我松了口气。“可是也有些人不理解,说看不懂。”我接着把担心的问题说了出来。

“看不懂没关系。”周思聪娓娓谈道,“我刚才也看不出是什么,只觉得挺新鲜挺美的。感觉到了美,又不太懂,人们才会去琢磨……艺术就是这样,要能给人去琢磨。好比跳高,如果把竿架得太高了,你根本够不着,就会走掉。如果太低,一抬腿就迈过去了,你会觉得没意思,不过瘾。只有把高度放在你觉得自己能过去,但得使把劲儿才行的地方,最合适。”

一席话,深入浅出,既把艺术创作和大众审美之间的关系点透理清,又道出了社会实践中的观念尺度和把握方法。一晃二十多年过去了,这个鲜活的比喻,不时在我工作和创作中发生着作用,故而记忆犹新。

感念周先生。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇