仁者寿。8月14日,光明日报文艺部最老的编辑黎丁同志,以96岁高龄驾鹤西去。三十多年来,在心中一直以他为自己编辑生涯的标杆,但却始终也没有达到他的高度,不胜感慨,不胜唏嘘!

黎丁不仅是我们文艺部、不仅是光明日报,同时也是中国报人的一个传奇。20世纪80年代我到文艺部之前,就听说了他的许多“神话”:比如他能不论早午晚饭、茶点之时,推门就进郭沫若、茅盾、巴金和夏衍先生的家;他能在大年三十晚上登门,督着老舍先生给“东风”副刊赶写稿子;他能不论说起现当代哪位作家的作品或为人都清清楚楚,如数家珍;他能不论谁问到文化界哪位大家的地址和电话,马上拿出他的小本子,一翻准有;他能在所到之处都受到名家们的真心欢迎和问候……

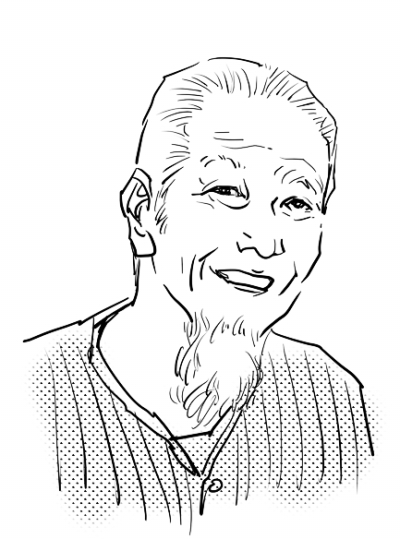

因此,在第一次见到他时,我心里是很紧张的。他瘦瘦高高,满头白雪,一张历经磨难的脸上,纵横交错着数不清的皱纹,每一条里面都好像有故事。他不戴眼镜而读书看报,精力旺盛又乐天知命,每天都乐呵呵的。他丝毫没有架子,部里的人一律对他直呼“黎丁”,从老到小,大家都倍感亲切。这习惯很快就同化了我,称“黎老”反而显得别扭和矫情。我从心里极其尊重他,把他定作自己终生学习的榜样。

不久我就发现,黎丁其实很不能说,甚至见人木讷讷的。他一点儿也不春风得意,半点儿也不神采飞扬,反而谦虚谨慎,做人极其低调。很多老作家、老编辑们都告诉过我,黎丁最受人尊敬的是人格——不攀富贵,不惧权势,不弃井下之人。多年中,他一直保持着一个习惯,每年大年初一必定去给文学界的朋友拜年,多是去“门前冷落车马稀”之家,比如去看望过世名家们的遗孀……

说起来故事多了:“文革”期间,人人躲在家中,避人唯恐不及,而黎丁却突然生出串门的嗜好,上班时间在单位接受运动,一下班就马不停蹄地穿梭于“倒霉者”家中。进门之后,也不谈政治,和他们及家人一块儿坐坐,谈点身体天气之类,人走了,温情却留下了。一天走到北京赵堂子胡同,去敲西头那扇斑驳的小木门,好一会儿才有了动静,打开的一条门缝中闪出老诗人臧克家憔悴的脸。臧老看清是他,大惊失色,连连作摆手使眼色状,示意快走。黎丁笑眯眯地拱拱手,心满意足而去。后来这一幕又在理论家唐弢家门口上演了一次。而“文革”结束后大批好人被解放,黎丁穿梭着陪着一家家欣喜连连。待他们官复原职后,这老头便又销声匿迹了。偶尔逢面问起来,他眯眯一笑,木讷讷吐出半句:“现在你们都忙……”他身上显示出中国知识分子志向高洁、重义不重势利的高贵情怀。

黎丁本人就是老作家中的一员,与巴、老、曹同辈。在二十世纪三四十年代的国统区,就以其与国民党反动派毫不妥协的斗争态度,以其鞭辟入里、犀利漂亮的杂文享誉文坛。20岁头上就结集出版了《怒向集》《敌人》等杂文散文集,成为进步作家阵营中的一位活跃人物。后来他跟我们说起那段辉煌历史,眉宇间还漾出自豪之色,看得出来,他对那时的自己相当满意,那是他一生中最夺目的时期。

我最羡慕黎丁的是,多年来只要需要,没有他组不来的稿子,也没有他请不动的名家,以前“东风”副刊上经常出现的一大串辉煌名字,与黎丁的关系极大。他工作起来简直有一种舍身沙场的劲头,不论刮风下雨,路途遥远,也不论假日年节,什么也挡不住他去跑稿子。跑回来每每先细读一遍,拿着毛笔把疑惑之处一一描画清楚,再在小样、大样上一遍遍地检查核对,直到准确无误地见了报才释怀。当同志们表扬他时,他却总是说:“现在好多了……”

确实,他是从艰难困苦之中磨炼过来的。抗战时期,在大后方的桂林,政治黑暗,生活维艰,文人生存之难可想而知,黎丁竟能披荆斩棘,主编《今日文艺丛书》出版。一共出了14种,有蹇先艾、许幸之、臧克家、丰子恺等人的专集。他一介穷书生,哪来这许多钱出书?原来是他常常去印刷厂排字、校对,兼去书店办发行。他还清楚地记得,最困难的是丰子恺的那个画册,当时根本没有制版设备,一幅幅画都是找人用木头刻出的。好容易凑合出来了,却因为一幅题为《左转弯走》的漫画而被勒令禁出,其实那幅画还真没犯禁,不过是画一骑马军人,在抗战的大道上面对两条出路,左边是成功,右面是成仁。可是“左”字刺痛了检查官的神经,无端地与“左派”“革命”联系起来,就有了“赤化”之嫌。黎丁无奈,只好找了一把锉刀,锉掉前面三字,这才获得通过。

黎丁跟我谈起当年出那套丛书之难,犹有惊心动魄之感。最为惋惜的是还有几种书,纸型都打好了,却因日本鬼子逼近而毁于战火之中。为纪念起见,后来他一生都一直用编那套丛书时所用的笔名“黎丁”作为姓名。

黎丁姓黄,本名黄恢复,1918年生于闽南一个穷乡僻壤。他父亲是一位油漆匠,全家无一读书人。小学没毕业,黎丁就失学务农。10岁上下背井离乡到台湾谋生,当时台湾是在日本帝国主义的铁蹄践踏之下,黎丁在一家日本人开的店里当学徒。“学徒苦,学徒苦,兼做佣人倒尿壶”。这家有个日本小崽子,黎丁像小阿信一样每天背着他到处走,小崽子人小心坏,常常无端哭叫,待黎丁挨打便看着嘻嘻笑。有一次黎丁气火了,把小崽子背得远远的,痛打一顿,警告不许再哭。结果他被吊在树上打个半死,从此被轰出门。

黎丁走上文学之路,是靠搞校对为媒介。他十几岁进《泉州日报》,对开一张大报,从新闻到广告,全是他一人校对。靠了这日夜的辛苦,后来逐渐为文,才慢慢跻身文坛。这充满艰辛的人生旅程,也许就是他日后坚韧不拔性格的形成之源?

最令我感动的是黎丁对“东风”副刊的工作认真到了家。他早已于1983年办了退休手续,但几天不来看看就放心不下。而我们几个年轻编辑也确实比他那一辈人少了些什么——编辑工作干长了,总会生出烦腻之心,有时对一两个赘句病语或引文什么的懒得去费神查对。黎丁则较真地对付每一个字,有时候唤不动我们,就亲自跑图书馆,简直比原作者还认真。那股劲头,常常把我们弄得目瞪口呆,在心中油然生出敬佩之情的同时,也为自己的疏懒倍感惭愧。

50多年的编辑生涯,96岁的人生历程,黎丁编过多少稿子?推出多少作家?连他本人也说不清了。我们谁也说不清。也没有人能说得清。但是他笑眯眯的可亲形象、他克己助人的高尚人格、他无私的奉献精神和他对世界的一片真善美之心,已深深刻烙在我们文艺部所有同仁的心上,成为我们这些后来者倍加珍视的宝贵遗产。

放心吧,老黎丁!我们会努力传承您的精神,让您曾为之呕心沥血的副刊园圃,永远丰茂葳蕤,姹紫嫣红。

(作者为本报领衔编辑)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制