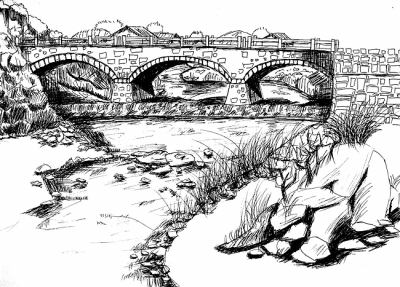

那条河上一直说要架桥,却总也没有架。

北岸村子里的人已经都习惯了,要出行到外地就要到下游几十里地外,那里有座桥。只是最近的十多年,外出的人越来越多了,人们才突然感觉到了不方便。要是有桥,就更直接了。但是,这只是一种愿望。小美也希望有桥。她甚至想,也许有了桥,她的妈妈就会回来得更频繁些。

赵珍贞刚离家的时候,小美才七岁。那个时候,村里的大多数人都说赵珍贞是个好女人。小美也觉得妈妈是村里最漂亮的女人。而她的父亲刘火生不怎么爱说话,整天只在田里干活。小美那个时候不懂得大人们的事,但她惧怕他们吵架。他们争吵激烈时完全忘记了她的存在。那个时候,她不喜欢父亲。到有了弟弟,父母的争吵有增无减。

小美再大的时候就明白了,妈妈是受不了家里的穷。在村里,他们家的确是少数几户最穷的人家。许多人都能忍受,为什么妈妈就不能忍受呢?小美不明白。也正是因为这一点,妈妈在村里开始不被人同情了,而且后来还受到了越来越多的指责。因为那个时候妈妈已去了很远的一个城市,在那里打工,谋生。开始的时候她还寄一些钱回来,后来就不寄了,只是在她回来的时候给小美他们买点衣服。

村里所有的孩子都是有妈妈的。但对小美和弟弟来说,“妈妈”只是一个概念。小美怀疑妈妈根本就不再爱他们了。可是,有时妈妈回来又会搂着他们哭。有一回她搂着弟弟,哭了半宿。

每次妈妈离开,都是小美送。小美送她没有别的意思,只是觉得每次和她相处的时间太短了。赵珍贞在前面大步走,刘小美就跟在她的后面走。通常那个时候,村子里还很静。母女俩没什么话。小路是坑坑洼洼,弯弯曲曲的,两边都是庄稼。赵珍贞不让小美送,一个劲地要她回去。小美却倔得很,坚持跟在她的屁股后面。一直出了村口,看到了横亘在前面的那条白练似的大河,赵珍贞要在路边等候过往的摩托车。小美还是陪着她。在小美的眼里,妈妈是个很高大的女人,不仅是身材,也是指她的性格。妈妈很要强。她做事干脆,坚决。

“你回去吧。”每次妈妈对她都说相同的这句话。

而小美每次都是等她上了中巴或者摩的走远了,才会离开。好多次,她想让妈妈能回头看她,看她脸上的泪花。可是妈妈不回头。小美不知道为什么妈妈不肯回头,哪怕只是一眼。妈妈比父亲要复杂,她想。

村里的人都说刘火生是个很好的男人。原来没人夸他好,后来因为赵珍贞多次离家出走,他们才夸他好。

父母和好的可能是非常小的,小美明白。刘火生就是最后一次去城里找赵珍贞时,回来把腿摔断了。那天半夜,家里的门被人撞开,父亲被湿淋淋地抬了进来。外面正在下着大雨,哗啦啦的。刘火生是连夜赶路的,结果就在离家三十里外的路上被卡车给撞了。刘火生从那以后,就成了瘸子,走路一跛一跛的。事后也没有找到肇事车辆。许多人都说刘火生太不值了,老婆没找回来还弄残废了,以后的日子就更难了。小美那段日子甚至不再上学了,天天在家里照顾他。

关于赵珍贞,村里是有许多说法的。不管她过去如何,现在她离开了家,抛弃了男人和孩子就是不对的。一个女人,怎么可能在外面乱闯呢?至于在外面的生计,有人说她是在一个小饭馆里洗碗,也有人说她是在一个菜场里帮人卖菜。还有人说她是在一个浴室里,帮人修脚。还有人说她和一个男人在一起,显然关系不正常。小美对外面的许多传言,将信将疑,她尤其不相信关于她妈妈和什么男人纠缠在一起的说法。虽然她在心里也对妈妈赵珍贞有许多的不满,但她从来不说出来。她也不许别人说,不管是她的爷爷奶奶,还是叔叔婶婶。赵珍贞再错,那也是她的娘。娘只有一个。她奶奶曾经在她面前说过她妈妈的不是,小美心里有很长时间不痛快。奶奶那样说,其实也是无心了,她是心疼自己的孙子孙女们。

虽然妈妈受着村里人的批评,但是小美却一直受到夸赞。夸赞小美的,要远胜于夸赞她的父亲。刘火生负责忙地里的一些农活,家里养猪做饭,就都是小美了。小美的眉眼长得像刘火生,腰身却像赵珍贞。虽然才十三岁,可是个头却快赶上她的妈妈了。最近一次赵珍贞回来,母女俩已经是一般高了,只是小美还是小孩子的模样。

小美一直不相信的事,最终还是发生了。妈妈真的和一个男人好上了。那个男人就是邻村的,也在外面跑,好像是做水产生意。小美看到了她妈妈的变化,衣服比过去更鲜亮了,也洋气了。她的头发烫了,还染了一点色。手机换成了新的,脖子里也挂上了项链。她涂口红、指甲和脚趾。这些变化都是最近一年多里发生的。小美看到她这样的变化,感觉有些遥远。她的妈妈和家里的差距越来越大,之间的联系也越来越脆弱,就如一根蛛丝,也许再吹一阵风就断了。她有一种强烈的感觉,那就是她的妈妈早晚有一天要离他们而去。她不喜欢这样的感觉。关于那个传说中的男人,小美是看到的。那一次妈妈回来了三天,第三天的早晨她看到在家门前的那条小路上,有个穿黑色皮衣的男人在徘徊。在不远的地方,还停着一辆摩托车。那个男人瘦瘦的,高高的,头发梳得油光水亮。他低着头抽着烟,不耐烦地在那条小路上来回踱着步。

事实上那天很多人都见到了那个男人。那天清晨很冷,天上飘着小雪。村外的田野和道路上都积了厚厚的雪。他们骑在一辆摩托车上,在路上歪歪扭扭的。他们这是要重新回到城里去,就像是一对夫妻一样。

就从那时候开始,小美在心里对妈妈有了一种憎恨。她希望妈妈回来,不要在外面再游荡了。她觉得以后自己可以和妈妈认真地说一次,让她不再走。她相信自己能做到。她要担一个做妈妈的责任,她想。

关于这里建桥的风声,总是不断地有消息传出。传一阵子没了动静,大家也就不吱声了。但沉寂了一阵子过后,消息又会重新泛起来,如此反复。谁也不知道那消息是从什么地方泛起来的,却总是有鼻子有眼的。

春天的那个早晨,小美去河边的路上看到一个人,肩上扛着一堆仪器一样的东西。那个人二十岁左右的样子,瘦瘦的。在不远处的一片河岸上,停了好几辆车子,还站了一些人。“你们这是干什么?”小美问他。“造桥。”那个青年说。“真的吗?”小美有些不能相信,这个消息来得有些突然。“当然是真的。”那个人说,完全不容置疑的口气。

小美高兴极了,迅速地跑回家,把这个消息告诉了她的父亲。她好久没有那样高兴了。好几年了,她就没有真正的高兴过。她差不多都忘记什么叫高兴了。但关于这里建桥的消息,真的让她很高兴。

有一天,她的弟弟生病了。她弟弟得了怪病,好好地上学呢,在课堂上就口吐白沫晕倒了。她给妈妈打电话,妈妈火急火燎赶回来了。她看到妈妈的眼泡都肿了,红红的,知道她路上哭过了。也就是这个晚上,她的父亲打了她的妈妈。很多人后来说,那个晚上,刘火生像个真正的男人。他把赵珍贞打惨了。赵珍贞在床上躺了许多天,下不了床。他下了狠手!简直是往死里打。闹成了这样,刘火生又沉默了下来,一大早就出了门。小美一个晚上也没合眼,她知道这事对家里的影响重大,未来会成为什么样子,她不敢想。那个上午她没有去上学,到了下午,她才给妈妈送了一杯水,说:“喝杯水吧。”赵珍贞的眼泪就滚下来了,用被子紧紧地蒙着头,大哭起来。

赵珍贞能下床的时候,弟弟的病也好了。妈在家又待了三天,陪着。小美看明白了,她到底还是要走的,家里留不住她。

“你还要走?”她问她妈妈。

“这个家我过不下去。”赵珍贞说。

“那是你的感觉。我们都是在这个家里过的,只有你离开。”小美说,“你的心不在家里,当然在这个家里过不下去。人家都有妈妈,我们像没有妈妈一样。”赵珍贞脸色苍白,有点发愣,女儿真的长大了。女儿过去从不这样和她说话。她知道自己的错。她想告诉女儿,事实上她有很多的委屈,她不是她想象的那样,然而,女儿会相信她吗?再说,许多事情自己也说不清的。

赵珍贞走的时候,小美还是去送了。临出家门的时候,刘火生对赵珍贞说:“走吧,以后不要回来了。”赵珍贞低着头收拾着她的包,没有回答。

“你下次再回来时,就离婚吧。”小美对她说。

在前面走着的赵珍贞吃了一惊。这句话如果出自刘火生的口中,她一点也不会吃惊。甚至,她很乐意听到这样的话。现在由女儿说出来,不能不让她吃惊。

“大人的事你不懂。”她对小美说。

“我不想懂你们的事,可是你们不能这样对我们。”小美说,“我们就像没有妈妈一样。”

“我们还不如没有妈妈呢。”小美说。

赵珍贞不吭声。她全听见了。可是,她却没有呵斥她的能力。她感觉身上软绵绵的,没有一点的力气。

“这边真要造桥了?”她看到不远处河边的那些材料。

“造桥和你也没关系。”

“小美你和妈妈说话怎么这样戗呢?”赵珍贞真的有些气愤了,而气愤中却格外沮丧。她知道小美对她有意见,是她变了,还是自己变了?或者,是她们俩都变了。

流沙河上的大桥快要合龙建成了,一桥飞架南北,天堑变通途。小美有一阵子经常会去建桥工地那边看看。她只是在路上远远地看着,或者走到某个最近的桥墩处。她不敢走得太近。她不喜欢和生人打交道。她内心里还是很胆怯和害羞的。但是,另一方面她又很喜欢那些轰鸣的机器。一切都是那样陌生,陌生中又格外神奇。不知不觉中,她已经念到了初三。她知道,等她初中毕业,也就应该和学校永远地告别了。

父亲刘火生还是过去的样子,瘸着一条腿,家里家外地忙碌着。村里人都夸他是个好男人。村里许多男人都到外地去打工,但他走不了。每次村里有人从外面打工回来,在村口讲一些新鲜的事物,他都要去听听。但是他从不参与讨论,因为他生怕别人说起有关赵珍贞的什么。

小美也想到外面去。村里有和她差不多年龄的女孩子在初中毕业后,就到外面去打工了。小美也想到外面去挣点钱,为她的父亲分忧。同时她还存着一份希望,想到城里去找妈妈。她想,如果她找到她,也许可以起一种监督的作用。到了这年夏天毕业,她和村里一个小姑娘悄悄地约好了,说去城里打工。小美知道这个想法是非常大胆的。可是,正因为大胆才显得格外地诱惑。她并没有把真实的情形告诉父亲,只是犹豫着,装成与己无关地说:“程大兰说她要出去打工。”父亲刘火生看了她一眼,说:“疯了!”只这一句,就把小美后面原本还想要说的话都咽了回去。

大桥一天天地接近完成,而小美的心却越来越压抑。大桥的另一边是连着一条国道的,她能感觉那边的国道上车来车往,一片繁忙。而她所在的这个小村子,却是非常的安静。静得谁家有一声公鸡叫,都显得格外的嘹亮,就像是军营里的号声。

夏季漫长而沉闷,热得让人受不了。小美在家过了一个非常抑郁的暑假。其实她已经没有所谓的暑假了,但是她愿意那样去认为。这个暑假里,她和往年完全一样,要到玉米地里锄草,到水稻田里灭虫。家里有一半的事务,都是她做的。许多人家都希望自己的孩子,能像小美一样懂事。

小美知道自己的懂事是被逼的。她缺少妈妈。如果她妈妈在家呢?也许她会是另一种样子。即使还是现在的这种样子,但她也愿意想象成是另外一种样子。

天气一天天地冷下来,原来和她约好的那个女孩子真的出去打工了。她是跟随村里另一个妇女走的。那个妇女在一家制鞋厂里。小美也斗胆向她的父亲提出要和那个叫大兰的姑娘一起随那个妇女去,结果他一听就火了,非常生气地呵斥说:“不行!你可不要乱想。外面乱七八糟的。”

小美突然之间,有点理解妈妈了。人出去了,都会变化的。她发现程大兰出去后就有变化了,变得时髦了。她不过才出去两三个月。当然,她是有权利变化的,因为她挣钱了。程大兰回来对小美说,虽然在外面的厂里干活很累很苦,但她觉得比在村里好。外面的天地很大,她可以感受到全新的世界,花花绿绿,非常的精彩。

仿佛是好久了,家里没有再接到妈妈的电话。小美听村里有人说,她的妈妈其实并没有和那个叫王爱国的男人住在一起。有人发现那个男人和另外一个什么女人住在一起。或者,他们过去是有过的,但后来分了。至于为什么分,谁会介意呢?

小美试着给妈妈打电话,却总是打不通。一直快到年底了,妈妈终于打回一个电话,说她最近一段时间太忙了。她说她很累,累得不行。小美听了,不知道说什么好。

“大桥快要通车了。”小美突然想起来,说了这么一句。

“嗯,我在电视上看到了。”

“你再回来就方便了。”小美说。

“嗯。”她轻轻应了一声,问:“他们都好吗?”

“都好。”

快到年底了,大雪一场接一场。

大桥已经通车快两个星期了。

有天早晨,小美悄悄地搭上了一辆小中巴,要去陵州。就在一个多月前,她被父亲打了。她认识了建桥工地上的一个小伙子,他在听说她想要到外面去看看时,就笑着说他可以帮她实现愿望。小美对此是深信不疑的。可是,桥建好还没通车他就走了,连一声招呼也没来得及打。她试着给他写信,被父亲发现了,打了她。小美羞愧极了,这个时候,她越发地想念妈妈。她想,自己一定要到外面去,挣钱。挣到钱了,也许父亲的态度就变了。

她要学程大兰。

中巴车开到了大桥上,她回头看了一眼身后的小村庄,眼泪忍不住流了下来。大桥上车来车往。她并不知道,对面擦身而过的车里,正坐着她的妈妈。她是前一天傍晚坐上长途汽车从城里赶回来的。

一座桥,把她们隔开了,一个往南,一个向北。

大雪漫天。

(王大进 1965年生于江苏盐城射阳,著有《欲望之路》《我的浪漫婚姻生涯》《这不是真的》《地狱天堂》《春暖花开》等多部长篇小说,中短篇小说三百余万字。现为江苏省作家协会专业作家。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制