【引子】

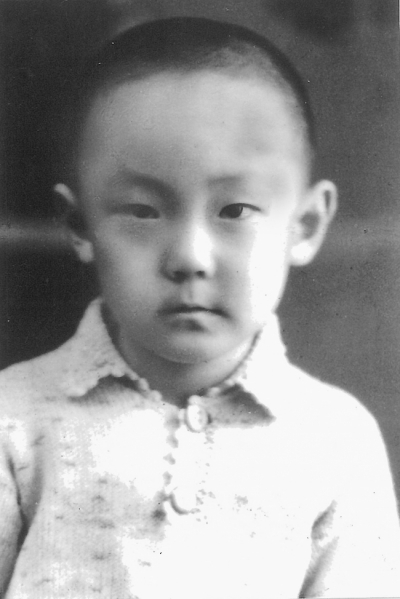

3月22日,《光明日报》新传媒版上一组关于“光明博客牵线 老教授寻得启蒙师”的报道感动了无数读者。75岁的中南大学退休教授陈赫通过同样爱好诗词的博客好友——武汉理工大学退休教授罗亚田的一篇博文,寻找到了阔别66年的小学启蒙老师汤懿德。

与启蒙恩师通话后,陈赫在光明博客贴出了一张泛黄的老照片,上面印着“长沙市私立三一小学校第十九班师生合影”。照片里,除了跨越60载再度重逢的陈赫与恩师汤懿德,还有一位不得不提的人物——曾在三一小学就读的著名鲁迅研究专家、鲁迅博物馆原副馆长兼鲁迅研究室主任陈漱渝。

据陈赫介绍,拨通老师的电话自报家门后,汤懿德乍一听到“陈赫”的名字后,并没有太深印象,却仍记得陈漱渝及他的母亲——“记得你可能是与陈漱渝同班”。

陈漱渝告诉光明网记者:“因为汤老师和我母亲有很密切的交往,所以可能她记得起我来,却不记得陈赫。”

如烟往事,历久弥新。年届七旬的陈漱渝向我们回忆起60多年前的故事——

母亲把教书和托儿放在了一块儿

抗日战争时期我读小学,早年在湖南凤凰,抗战胜利后回到老家长沙,大概在1946年到1948年间,就读于离家最近的长沙三一小学。三一小学是一所美国教会学校,因独具的宗教色彩,成为当时长沙最有特色的小学。我们每个星期天都要做礼拜,讲讲圣经故事或表演宗教剧。学校为吸引孩子,偶尔也会发些零食、小画片儿。印象中,那时还收到过救济粉或牛奶等美国援华物资。

那时候学校规模没那么大,没那么多教室,还是复式教学。比如老师讲二年级课时三年级在做作业,三年级上课二年级做作业,都是一个老师,在一个教室里。

我们现在有共产党、共青团、少先队,那个时候还是国民党、三青团(“三民主义青年团”)、童子军,小孩子穿扎皮带的小军服,背着水壶,腰上还系着军绳。印象最深的是当时每个小孩都要种牛痘,种完牛痘后胳膊要留疤,母亲跟我说留疤的胳膊是左,没有的就是右。

我上学早,4岁读小学。母亲过去也是教小学的,在那种收留难童的福利性学校,家里没人带孩子,又没条件上托儿所,她就把教书和托儿放在了一块儿。我常常和那些难童一起在我母亲的教室后面坐着,刚上小学时还在尿裤子,所以对有些事儿印象比较模糊。在我印象中,像汤老师那样的一些主课老师,只知道她们和蔼可亲、教学认真,至于模样、高矮都不记得。

我生下来两个月后,生父就离开了,此后一直与母亲相依为命。母亲守着我,陪我上学,苦心培养我。我在教室里听汤老师上课,母亲就在课堂外看着我,看我表现好不好。一下课,就把我叫到学校的亭子里,带着暖壶叫我喝点儿水,然后做作业。汤老师和其他很多老师都认识我妈妈,也去过我家。

她唤起我对地下党的回忆

三一小学里的老师,有的给我印象并不好,比如军训课老师。国民党统治时期,是学德国法西斯的,一个党一个领袖一个主义,所以军训老师有些法西斯作风,会打骂学生。但其他主课老师都很好。学校里有地下党,不过我们当时并不知道什么是地下党、谁是地下党,解放后才清楚。

那个年代地下党的工作非常深入,不仅对民众、工厂、大学,对小学生也悉心教育,我记忆很深。

我们那时候出去玩儿,在树下草坪坐着,就会有些大哥哥大姐姐、老师模样的人过来给我们讲故事,教我们唱歌。印象最深刻的有两首。一首这么唱:“山那边哟好地方,一片稻田黄又黄,大家唱歌来耕地哟,万担谷子堆满仓。大鲤鱼呀满池塘,织青布呀做衣裳,年年不会闹饥荒。”这是让我们向往一个新的世界。还有一首唱的是:“谁养活了谁呀大家来看一看,是地主他不劳动,家中粮食堆满仓,都是穷人养……”这给我们从小就灌输了一种朴素的阶级观念,知道是工人养肥了资本家,农民养活了地主。

上小学时,还赶上了三年解放战争。国民党政权崩溃的前夕,老百姓不愿意当兵去当炮灰,国民党就乱抓兵,抓的主要都是农村青年。地下党要我们唱“山那边呦好地方”,就是要我们向往那个新世界。湖南是和平解放的,不像东北那边硬打下来,就因为地下党在这边做了很多工作,民心所向,解放时整个长沙没受到什么破坏。

汤老师是地下党员,虽然我当时很小,想不起太多关于她个人的事情,但她却唤起了我对新中国成立前地下党的很多回忆。

汤老师是我的语文老师。我当时写了篇文章让她很欣赏,文章提到“为富不仁”,讲旧社会很多富人没有人性,批判那种人压迫人、人剥削人的社会现象。我对自己小学的文章哪有什么印象呢,汤老师却跟我说,这篇文章给她留下了很深印象——这么小的孩子很有社会正义感。实际上现在回想起来,我也没有那么高的觉悟,可能是母亲辅导我,给我灌输了这些思想。

这样的文章,汤老师认为很好,并留下了很深印象,说明这个老师是个进步的老师,她是用进步思想教育学生的。

60年后寄回母亲的照片

“漱渝,这是一张我珍藏了六十多年的令堂的小照。她是一位令人敬佩的伟大的母亲,她美满地实现了对儿子的期望,我为此感到由衷的喜悦。在三一时,曾经与张其光、鲁淑琼等老师多次去府上打搅。问候你的姨妈,祝福你的全家。

老朋友汤懿德”

母亲曾经给汤老师寄过自己的一张照片,感谢她对我的培养。没想到汤老师把这张照片保存了60年,现在又寄还给我,还写了这封短信。

我很感动,很感恩——时隔这么多年还能收到老师的信,名字我还记得,形象却是模糊的。

长沙和平解放后,汤老师被派到另外的学校建立共青团支部。当时教会学校阔人子弟多,有些学生、同事看不起她,认为搞政治工作是“卖狗皮膏药”,是没学问的人干的。汤老师一气之下决定报考大学。她文科成绩好,理科成绩也很好,组织上动员她学了理科,就读于武汉大学工学院,毕业后做勘探工作,后来又被调到北京建工部。文化大革命期间,她回到湖北理工学院,与丈夫一起在那里教书。现在,两个人都90多岁了,精神很好。

我想给她写信,但写信就要动感情,现在的身体怕是撑不住,我想尽量平静一些再动笔。(光明网记者 朱越 整理)

【后记】

收到汤懿德老师的来信时,陈漱渝正在住院。出院后,他给老师寄去了自传。他想写一写那个时代的故事,也想给老师回信,却因为血压、血糖过高迟迟未动笔。他希望能有合适的时机,亲自回去与老师见面。

另,近日受湖北网友之邀,陈赫教授准备回武汉给青年学生作演讲,借此圆了与启蒙恩师的重逢梦。

这段由新媒体谱就的杏坛佳话缘起光明博客,被聚集于此的老一辈文人学者所见证,也打动了年轻一代的光明博友。汤懿德、陈漱渝、陈赫几位老人的故事里,谱写出60年前的历史和60年后的传奇,更承载着孝亲尊师、知礼感恩这些亘古不变的人性光辉。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制