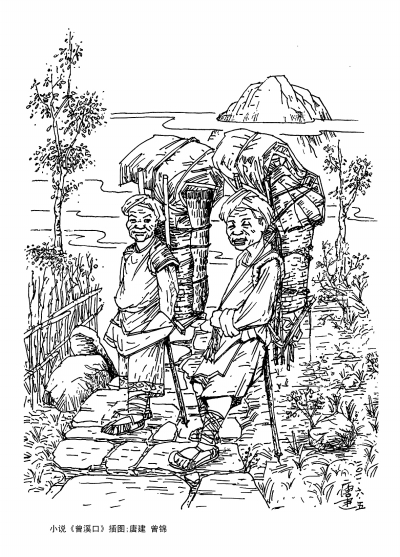

《曾溪口》是川籍作家苗勇、李国军两人合著的长篇小说。小说用清新质朴的川东方言,讲述了一群常年跋涉在巴山蜀水间、背负沉重的背夹、用血汗讨生活的巴山背二哥的爱恨情仇。

小说定格在民国十八年,以曾溪口为背景,描绘了一大群生于斯长于斯的巴山儿女。小说采用电影蒙太奇手法,以故事情节精巧布局,环环紧扣,圆顺流畅。小说多线条并行却无杂乱之感,每条线索间都有着若明若暗的关联。作者用深情的笔触向世人描绘了一个富有浪漫传奇色彩的别样世界,这里有令人毛骨悚然的诡异故事,有风景如画的山川河流,有大胆野性的男女欢情,有明争暗斗的深沉心机,更有背二哥粗犷豪放的山歌,有充满浓郁地域色彩的彩龙舞和川东北特色的民俗仪式,形成小说人和事极具张力的叙述现场。

《曾溪口》向读者打开了一扇了解大巴山风物的大门。地域写作是作家血浓于水的故乡记忆、情感记忆与文化记忆。它不是简单的民俗植入,而是把乡情民调完全融入文本,与情节共进,与主人公一起脉动,以此提炼升华地域文化精髓。大巴山是一块有深厚文化内蕴的土地,神秘悠远,蛮荒富饶,文明与愚昧同步,先进与落后并存。男人骠勇豪爽,女子美丽狂野,这里是文学取之不尽的宝藏。但如果没有经年累月乡音民俗的濡染,没有发自内心的地域文化认同,没有文化归属的责任和使命,那些浮光掠影、蜻蜓点水似的所谓本土写作,定显浮泛稚嫩。在《曾溪口》的表达中,作家深掘地域文化精髓、民风民俗矿藏,让乡音民俗成为小说情节的有机组成部分。小说的每一个场景,都烙上了独特的巴山风情,“落马川坐落在群山环绕中,四周十八个山包蜿蜒起伏,彼此相依,是一处极佳的风水宝地,山间青杠松柏丛生,山下雾露溪水清澈,淙淙流淌,就像村子里农猎户们悠长闲适的日子那么渺远”。小说也在自然深邃的走向中烙上了作家的现代意识,折射出大巴山人某种特定的人情世故和地域文化情结,显示出作家自觉的文化意识。小说在题材的选择与营构中,始终把焦点凝聚在大巴山;在人物的塑造与表现挖掘上,始终坚定不移地展示大巴山人的外形、神态、内在情感;在环境的构置和渲染中,注重风土民俗和地理风貌描绘;在语言选择上,插入方言俚语,让文本呈现出多重迷人的特异气息。

在当今,地域文化恰恰是一个作家安身立命的所在,它不仅决定了一方区域的气韵格调,也决定了一方风物的情趣。地域文化意识在作家内心的位置往往决定了作家的创作深度与广度。《曾溪口》中浓郁的地域风情和乡土情调,呈现出了丰富的文化意义和独特的审美张力。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇